Rosa Tiziana Bruno è una sociologa e insegnante nelle scuole superiori che conduce studi sull’uso della fiaba nella didattica. Specializzata nell’insegnamento dei Diritti Umani, si occupa d’Intercultura ed elabora progetti formativi per bambini e adolescenti. È formatrice di insegnanti collaborando con le riviste I nuovi orizzonti della scuola, Paesaggi Educativi e nella rubrica Education 2.0 del “Corriere della Sera”. Il suo esordio come scrittrice è avvenuto con un saggio di Sociologia dell’Educazione, in seguito ha iniziato a pubblicare romanzi per ragazzi e racconti fiabeschi. Tra i suoi libri ricordiamo “I ladri di favole”, “La pasticceria Zitti” e “Parole come stelle”. Ha pubblicato anche all’estero in Spagna, Giordania e USA e cura la direzione artistica del festival di letteratura per ragazzi “Scampia Storytelling” organizzato annualmente da ICWA.

Rosa Tiziana Bruno è una sociologa e insegnante nelle scuole superiori che conduce studi sull’uso della fiaba nella didattica. Specializzata nell’insegnamento dei Diritti Umani, si occupa d’Intercultura ed elabora progetti formativi per bambini e adolescenti. È formatrice di insegnanti collaborando con le riviste I nuovi orizzonti della scuola, Paesaggi Educativi e nella rubrica Education 2.0 del “Corriere della Sera”. Il suo esordio come scrittrice è avvenuto con un saggio di Sociologia dell’Educazione, in seguito ha iniziato a pubblicare romanzi per ragazzi e racconti fiabeschi. Tra i suoi libri ricordiamo “I ladri di favole”, “La pasticceria Zitti” e “Parole come stelle”. Ha pubblicato anche all’estero in Spagna, Giordania e USA e cura la direzione artistica del festival di letteratura per ragazzi “Scampia Storytelling” organizzato annualmente da ICWA.

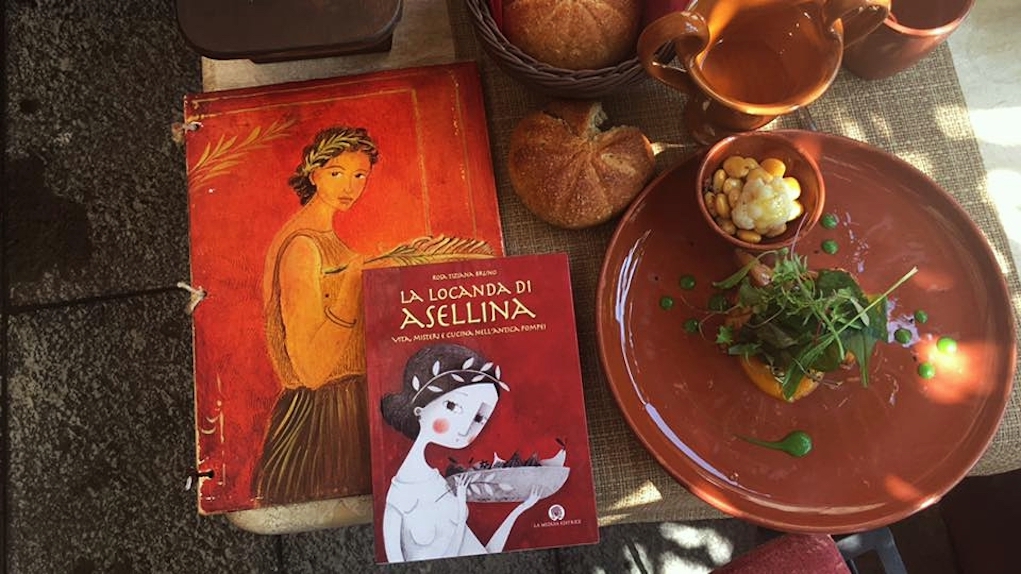

Rosa Tiziana Bruno ha esordito come scrittrice con un saggio di Sociologia dell’Educazione, dopo si è dedicata alla narrativa scrivendo racconti fiabeschi, utilizzando testi introduttivi alla didattica interculturale di tutte le discipline, in particolare della geografia e della storia. I suoi racconti si sviluppano intorno al rispetto della diversità, l’esplorazione delle emozioni, e la scoperta di mondi nuovi. Nel 2017 ha vinto l’International Writers Awards, premio assegnato dall’Istituto per l’Educazione e la Ricerca di Los Angeles (IFERS) e si è aggiudicata il premio per il miglior libro italiano del 2018 nella sezione Children Book del prestigioso Gourmand World Awards con il romanzo La locanda di Asellina. Vita, misteri e cucina nell’antica Pompei, aggiudicandosi il secondo posto nella premiazione mondiale.

Asellina è una donna realmente esistita a Pompei ed è la protagonista principale di questo romanzo che racconta la vita familiare e sociale in un’antica città romana unendo sapientemente fantasia e realtà storica. La taverna fu sepolta dalla cenere del Vesuvio nel 79 d.C. ed è stata ritrovata nel corso degli scavi archeologici insieme alle anfore, le lucerne e persino l’incasso della giornata come erano stati lasciati al momento dell’eruzione. La taverna di Asellina (Thermopolium di Asellina) è uno degli esempi più completi di uno stabilimento commerciale nell’antica Roma. Sul bancone sono state trovate brocche e piatti completi, oltre a un bollitore pieno d’acqua. Il piano terra era usato per le persone per mangiare e bere, e al piano superiore c’erano delle camere per gli ospiti, quindi questo potrebbe essere stato usato anche come Inn.

Professoressa, come è nata la sua ispirazione di scrivere un romanzo per ragazzi ambientato nell’antica Pompei con personaggi realmente esistiti?

“L’idea nasce dalla mia passione per la Storia e dal desiderio di comunicare ai ragazzi l’emozionante bellezza di questa disciplina viva e preziosa”.

L’uso della fiaba nella didattica appassiona i ragazzi. Lei pensa che esplorare la Storia degli antichi romani aiuta gli studenti a capire meglio anche la realtà attuale?

“Sì, ne sono profondamente convinta. Ripercorrere la storia di un impero che fu così esteso e potente, oltre che culturalmente dominante, serve a meglio comprendere il presente. Il nostro modo di vivere affonda le sue radici nel passato e molti fenomeni che oggi ci appaiono imperscrutabili in realtà trovano una spiegazione nella vita quotidiana dell’antichità. Andare a ritroso nel tempo ci regala sorprese emozionanti, come ad esempio scoprire che non siamo poi così diversi dai nostri antenati di migliaia di anni fa”.

Il suo libro affronta molti temi importanti, come la schiavitù, il ruolo della donna nella società, l’incontro tra le culture, e la cucina Mediterranea. Ci può dire perché ha incluso anche delle ricette nel suo romanzo?

“Attraverso le abitudini alimentari di un popolo si arriva più agevolmente a conoscerne la cultura. Il cibo è vita, non solo perché nutre il nostro fisico, ma anche e soprattutto perché nutre la nostra anima. Quanti sentimenti si possono comunicare attraverso il cibo? Non è forse davanti a pietanze profumate e gustose che le persone si ritrovano per festeggiare eventi e ricorrenze importanti? Nel romanzo gli spunti gastronomici sono al servizio della narrazione e permettono di addentrarsi con facilità nella vita quotidiana antica”.

Esplorando l’Impero Romano e la cucina dell’antica Pompei e affrontando temi in classe sull’alimentazione dei Romani, della dieta mediterranea, si può insegnare una corretta alimentazione ai ragazzi?

“Sicuramente sì. L’alimentazione degli antichi Romani si legava alle proprietà benefiche dei prodotti della natura. La scelta dei cibi non era mai casuale né tantomeno dettata da ragioni consumistiche, le ricette delle pietanze erano invece connesse al potere nutritivo e terapeutico degli ingredienti. Il miele, per esempio, era largamente impiegato non solo perché addolciva ma soprattutto perché possedeva forti proprietà antibatteriche e contribuiva a conservare gli alimenti. Riscoprire il collegamento stretto tra le proprietà nutritive dei cibi e il loro uso può essere la chiave giusta per giungere ad un’alimentazione più consapevole”.

La protagonista principale del romanzo, Asellina, è una donna imprenditrice vedova e madre di tre figli. Chi era questa donna nell’antica Pompei?

“Della vita di Asellina gli storici conoscono diversi dettagli. Si sa che gestiva una locanda molto frequentata, nel centro di Pompei, con l’aiuto di tre schiave provenienti dai vari angoli dell’Impero: Maria, Egle e Smyrina. Gli archeologi hanno ritrovato perfino l’incasso della giornata, 683 sesterzi. Una cifra cospicua che rivela un giro di affari notevole. Asellina, dunque, era una vera e propria imprenditrice. Ma quali erano i suoi pensieri? I suoi sentimenti? I suoi progetti? Le sue gioie? A queste domande gli storici non hanno trovato risposta, del resto esplorare i sentimenti è compito degli scrittori. Così mi sono messa al lavoro per immaginare cosa provasse duemila anni fa una giovane donna intraprendente e autonoma. La storia dell’umanità non è fatta solo di guerre, conquiste e scoperte scientifiche ma anche di sentimenti e piccoli gesti quotidiani. Scrivere un romanzo storico significa riportare alla luce soprattutto questi ultimi”.

La storia di Asellina coinvolge i lettori a riflettere sull’importanza del ruolo femminile nella Storia dell’umanità?

“Nel mio romanzo le donne sono protagoniste assolute. Ho raccontato la quotidianità delle ricche matrone, ma anche quella delle schiave. E proprio le schiave sono al centro dell’intrigo che sconvolge Pompei per diverse settimane. La narrazione, infatti, si sviluppa sotto forma di giallo, rispettando un’ambientazione storica assolutamente fedele. Asellina indaga su fatti misteriosi, con l’aiuto dei suoi tre figlioli, e le sue indagini sono l’occasione per riflettere anche sulla condizione della donna e sul suo ruolo nella storia dell’umanità”.

Scrivendo questo romanzo si aspettava che vincesse come miglior libro italiano per ragazzi al premio internazionale Gourmand World Awards e diventasse secondo classificato tra i migliori libri del mondo nel 2018?

“Quando si scrive un libro si sogna sempre di poterlo diffondere il più possibile, perché è questo lo scopo della scrittura: fare un lungo giro, arrivare lontano per comunicare con molte persone. Ma sinceramente non immaginavo di aggiudicarmi un premio tanto prestigioso. Ne sono onorata e felice, e soprattutto spero che un premio di tale portata passa assicurare al romanzo un’ampia diffusione”.

Professoressa, perché pensa che la fiaba che racconta la storia dell’antica Roma e del suo cibo possa interessare i giovani americani?

“Negli Stati Uniti, per tante ragioni, economiche e sociali, la corretta alimentazione sembra essere appannaggio di pochi. I governi susseguitesi negli ultimi decenni hanno spesso lanciato appelli e intrapreso iniziative per combattere situazioni gravi come l’obesità o la bulimia. Tuttavia i problemi permangono e, specie in tempi di crisi, le persone aumentano il consumo del cosiddetto “cibo spazzatura”. Anche in Europa stiamo perdendo il contatto con la natura e ci alimentiamo spesso di fretta e male. Ecco allora che diventa importante educare i ragazzi per offrire loro gli strumenti di una scelta alimentare sana. Sono loro stessi a chiederci di informarli. Ce lo chiedono quando mangiano troppo per colmare un vuoto interiore o quando, al contrario, rifiutano il cibo per rabbia e protesta. Sono richieste di aiuto silenziose ma non per questo meno urgenti. Un viaggio indietro nel tempo, avventuroso e divertente, può aiutare a riscoprire il rapporto sano e gustoso con il cibo e può essere un modo per riflettere su molte altre cose collegate all’alimentazione: il bisogno di prendersi cura di sé stessi e degli altri, i sentimenti, le relazioni, i sogni da realizzare”.