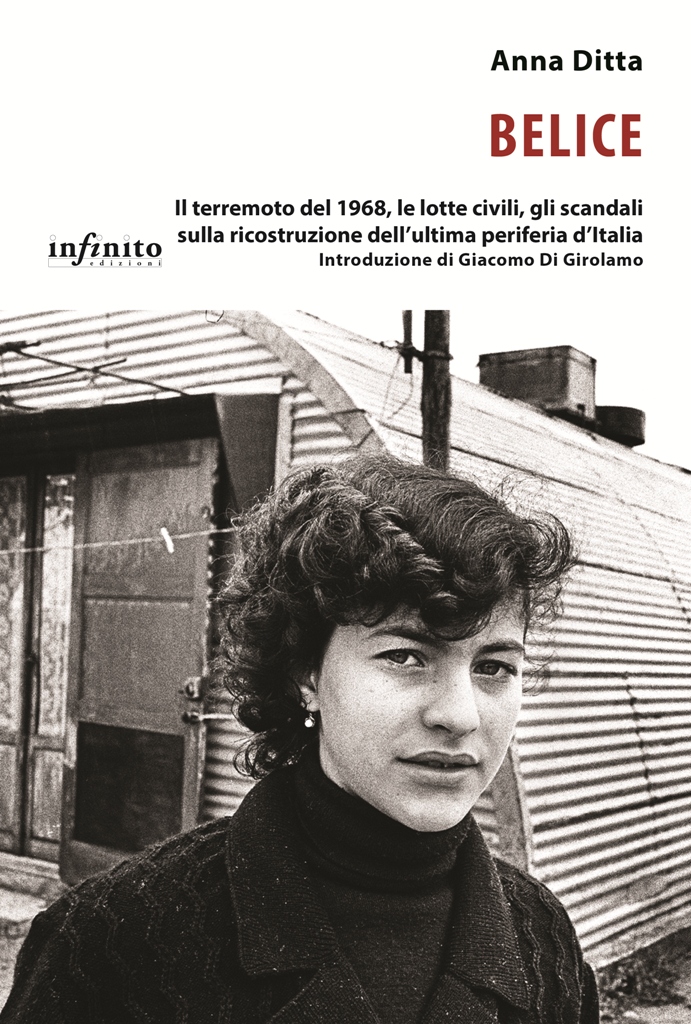

Il Belice raccontato da una delle sue figlie, a cinquant’anni dal sisma che ne rovesciò le sorti e i destini comuni degli abitanti: la penna è quella di Anna Ditta, giornalista castelvetranese che ha voluto riannodare i fili di una storia che sconfina oltre la valle per farsi parabola dell’Italia intera: scossa da fremiti da Nord a Sud, fra calamità naturali e lotte per il cambiamento. Il titolo del volume, appena approdato in libreria, è la sintesi degli eventi che hanno trasformato il volto di quell’ampia porzione di Sicilia occidentale: Belice. Il terremoto del 1968, le lotte civili, gli scandali sulla ricostruzione dell’ultima periferia d’Italia.

L’idea del libro, spiega Anna, 26 anni, si è concretizzata a pochi mesi dalla laurea: “Era l’estate del 2015 ed ero tornata a Castelvetrano: in quel periodo di stallo, mi resi conto di avere tante curiosità non ancora saziate sul terremoto, sentivo di saperne troppo poco. Scriverne è stato un po’ come ritrovare le mie radici”.

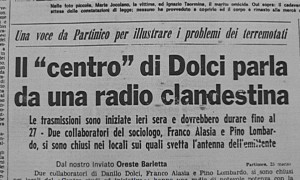

L’incontro decisivo per la giornalista è quello con Pino Lombardo, storico collaboratore di Danilo Dolci e del suo Centro Studi, e tra i fondatori, insieme al sociologo triestino e a Franco Alasia, della prima radio libera d’Italia a Partinico, la Radio dei Poveri Cristi che il 27 marzo 1970 trasmetteva:

«Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale, attraverso la radio della nuova resistenza. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate: si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo, si lascia spegnere un’intera popolazione. La popolazione della valle del Belice, dello Jato e del Carboni, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. […] le baracche non reggono, non si può vivere nelle baracche, non si vive di sole baracche.

Lo Stato italiano ha sprecato miliardi in ricoveri affastellati fuori tempo, confusamente: ma a quest’ora tutta la zona poteva essere già ricostruita, con case vere, strade, scuole, ospedali. Le mani capaci ci sono, ci sono gli uomini con la volontà di lavorare, ci sono le menti aperte a trasformare i lager della zona terremotata in una nuova città, viva nella campagna con i servizi necessari, per garantire una nuova vita […] La gente è costretta a fuggire, lasciando incolta la propria terra, è costretta ad essere sfruttata altrove. Qui si sta morendo. E’ la cultura di un popolo che sta morendo: una cultura che può dare un suo rilevante contributo al mondo. Non vogliamo che questa cultura muoia: non vogliamo la cultura dei parassiti, più o meno meccanizzati. Vogliamo che la cultura locale si sviluppi, si apra, si costruisca giorno per giorno sulla base della propria esperienza. Ciascuno che ascolta questa voce, avverta i propri amici, avverta tutti. La popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire».

Belice, pubblicato da Infinito Edizioni, racconta gli scandali e gli sprechi che si susseguirono fin dalle prime scosse. Primo fra tutti quello dei soccorsi: “Disorganizzati e caotici”, li definisce Anna Ditta.

“Sebbene non esistesse ancora la protezione civile, i vari enti che intervennero non si coordinarono tra loro. I giornalisti che arrivavano nella valle (le tv per la prima volta, ndr.) si trovavano davanti persone a cui, ad esempio, erano state date due o tre coperte e altre che al contrario ne erano sprovviste, perché gli aiuti venivano distribuiti in maniera irregolare e irrazionale.

Ancora – ricorda la giornalista – non esisteva la linea rossa intorno alle abitazioni pericolanti: accadeva così che, da un lato, la gente corresse rischi enormi rientrando in casa per cercare di recuperare qualche avere, dall’altro che gli sciacalli avessero libero accesso”.

Nel libro, l’autrice affronta il tema, sempre spinoso, dello spostamento dei paesi, ricostruiti altrove rispetto ai luoghi d’origine o ampliati “senza un criterio ben preciso”. Nel farlo, realizza una serie di interviste ai protagonisti di quegli anni, tra cui i sindaci della valle che ingaggiarono una dura battaglia per vedere riconosciuti i diritti per decenni negati ai territori e alla popolazione da loro amministrati, dove ancora oggi la ricostruzione non può dirsi completa.

“I sindaci dell’epoca portarono le loro istanze a Roma e poi andarono anche in Friuli, dove era avvenuto il terremoto, per raccontare la loro esperienza e per dire ‘non commettete gli stessi errori fatti nel Belice’. Il Friuli non li commise, e completò con successo la ricostruzione”.

Va detto anche, a onor del vero, che le cifre investite per la ricostruzione in Friuli furono oltre il doppio rispetto a quelle per il Belice, come riportato nel libro che analizza le fasi della ricostruzione in Sicilia.

“Una prima fase, gestita in maniera totalmente accentrata dallo Stato, il quale si occupò dell’urbanizzazione delle nuove aree e dei trasferimenti sia totali che parziali dei centri; una seconda, a partire dal 1976, in cui si impose un’altra logica, e si ottenne fossero i cittadini stessi a gestire la ricostruzione delle loro case”.

“In tal modo venne dato lavoro agli imprenditori locali, anziché alle grandi ditte provenienti da fuori come fino a quel momento era avvenuto – sottolinea Ditta – Gli stessi proprietari, inoltre, poterono decidere come ricostruire. Le case popolari realizzate nella prima fase, ad esempio, erano grandi palazzoni che potevano andar bene per le città industriali del nord Italia, ma certamente non per la modalità di vita tipica delle cittadine mediterranee”.

Tra gli intervistati illustri non manca Lorenzo Barbera, altro grande protagonista delle lotte post-sisma, che a Partanna fondò il suo Centro Studi Valle del Belice, animando anche svariate proteste, dalla campagna dei “Tre Chiodi” alle battaglie dei comitati anti-leva, grazie alle quali si otterranno da un lato l’esonero dei terremotati dal pagamento delle tasse, dall’altro il supporto di tanti movimenti nazionali per l’obiezione di coscienza, perché “per lo stato fuorilegge non si fa il militare”: da questa esperienza siciliana nascerà poi la prima legge italiana sul servizio civile.

Ancora, attraverso le sue interviste, la giornalista mette a fuoco personaggi come l’ex sindaco “visionario” di Gibellina, Ludovico Corrao, che nella cittadina del Belice portò gratuitamente le opere degli artisti “da fuori”, per il progetto di una nuova città avveniristica, e diede vita alla prestigiosa Fondazione Orestiadi; e Vincenzino Culicchia, ex deputato, per quarant’anni primo cittadino di Partanna.

“Ho voluto dedicar spazio al loro operato, anche perché queste figure si intrecciano con altre vicende. – sottolinea l’autrice – Corrao fu anche avvocato difensore di Franca Viola (prima donna in Italia a rifiutare il matrimonio riparatore, ndr.) mentre il nome di Culicchia si lega alla vicenda di Rita Atria (la più giovane testimone di giustizia italiana, che contribuirà alle accuse per mafia rivolte al sindaco di Partanna, poi assolto in via definitiva, ndr.).

Vicenda alla quale dedico spazio anche con l’intervista alla cognata di Rita, Piera Aiello (testimone di giustizia, neodeputata eletta tra le file dei 5Stelle). Sono frammenti di una storia che ha segnato non soltanto la Sicilia, ma l’intero Paese”.

In Belice, viene tratteggiato anche il ruolo delle mafie nella cornice del post ‘68: emblematica la storia della diga Garcia, “e dell’uccisione del giornalista Mario Francese, il quale – ricorda Anna Ditta – con i suoi articoli sul Giornale di Sicilia scoperchiò gli affari miliardari dei corleonesi”. Affari legati agli espropri dei terreni e ai subappalti per la realizzazione della diga, che “doveva essere costruita proprio in virtù di una rinascita post-terremoto”.

L’autrice si spinge fino ai giorni nostri per comprendere i riverberi di un evento che ha irrimediabilmente segnato un territorio, seppure in maniera diversa a seconda delle realtà che lo caratterizzano: “Se generalmente uno sviluppo economico non c’è stato – ammette Ditta – alcuni casi sono divenuti oggetto di studio in positivo, come quello di Santa Ninfa, comune guidato per decenni da Vito Bellafiore (ex senatore e capo del coordinamento dei sindaci della Valle del Belice), cui è dedicato un libro di Michele Rostan, La terribile occasione, che racconta come nel piccolo centro si riuscirono a convogliare le risorse e dunque lo sviluppo dell’artigianato e industriale”.

Per finanziare in parte il suo lavoro, Anna ha lanciato una raccolta fondi andata a buon fine. Contemporaneamente ha creato un blog e una pagina Facebook dedicati all’anniversario, Belice 1968-2018, che nei mesi si sono arricchiti di aneddoti, ricordi e testimonianze in vista dell’anniversario del terremoto, e che rimangono tuttora attivi.

“Penso che il valore aggiunto di Belice sia quello di legare tutto insieme e di mettere al centro le storie delle persone – spiega la giornalista – E’ un lavoro che si rivolge senz’altro alla mia generazione, che non conosce queste vicende direttamente, ma anche a chi pur conoscendole potrà trovare dettagli che non ricordava”. Ed è proprio con gli occhi della sua generazione che Anna Ditta volge lo sguardo a ritroso su una storia lunga mezzo secolo, cui non è ancora stata scritta la parola fine e che potrebbe esaurirsi con la rapida e apparentemente inarrestabile desertificazione cui il Belice è ormai avviato.

“Io credo che delle possibilità ci siano – commenta l’autrice – tutto sta nella consapevolezza delle persone. Bisogna che la gente si impegni per ottenere dei risultati. La generazione dei nostri nonni, quella di Lorenzo Barbera… tutto ciò che ha ottenuto, lo ha ottenuto lottando e impegnandosi. Ma spetta a noi giovani prendere coscienza che sono le nostre azioni a incidere sul territorio, diversamente non cambierà nulla”.