Il libro-inchiesta di Michele Giardina, Mal di Mare. Traffici di vite umane e complicità occulte (Armando Siciliano Editore, 2017) accomuna giornalista e scrittore, cioè l’acuto osservatore degli avvenimenti e il narratore del mare attraversato dai migranti, maree fuggevoli nel Mediterraneo, definito “un immenso archivio e un profondo sepolcro” dallo scrittore croato Pedrag Matvejevic, (1932–2017) nel suo celebre Breviario mediterraneo. Tale definizione sembra in sintonia con l’indagine condotta dall’autore, che trae dal magma incandescente degli attraversamenti migratori contemporanei sia le stratificate visioni mediterranee sia i naufragi e gli abissi di morte.

Anche la struttura del libro risponde alla pianificata articolazione di un’inchiesta seria, motivata e coinvolgente. Le due cornici, quella d’apertura – inerente Lo Scordapene, luogo di memoria delle storie dei marinai e dei pescatori pozzallesi – e quella conclusiva – titolata Ciao mare, amico mio carissimo, in cui il respiro del mare conviva con l’alfabeto emozionale – diventano marcatori culturali della città del mare e dei suoi mutamenti fino a legittimare la sacra prepotenza della ricerca della verità, umanamente inseguita e sofferta dall’autore per restituire dignità alla speranza di vita. Una verità da far riaffiorare dal fondo del Mediterraneo, mare su cui si affacciano tre continenti, tre religioni, spazio geopolitico, terramare geopoetica, dove la storia continua a scrivere il suo salmastro e a volte luttuoso epilogo.

In Mal di mare si susseguono pagine d’ineludibile attualità e capitoli intrisi di valore etico, giacché il Giardina, denunciando il vespaio del falso buonismo, indaga con la passione di un figlio del mare, sorretto dall’esperienza di chi ha vissuto e raccontato l’umanità in fuga sbarcata al porto di Pozzallo. Egli sente, perciò, necessaria l’esigenza di connotarne l’immagine come città di frontiera dove confluiscono le maree umane scampate alla morte per acqua; indugia criticamente sulla vulgata di città d’accoglienza, fino a individuare il volto di città cerniera che ne ha determinato storicamente la vocazione mediterranea, grazie allo spazio liquido e vasto del mare, da cui riemergono memorie, storie di attese e di fughe, di vita e di morte. Nell’introduzione l’autore enuncia la triplice motivazione della sua coraggiosa inchiesta. Con l’ausilio di autorevoli fonti, smaschera le ricorrenti ipocrisie di politici, le complicità di organizzazioni non governative e il business riprovevole dei trafficanti di vite umane.

La prima motivazione è connotata eticamente: rendere conto alla storia e alla legge degli uomini e di Dio della grave responsabilità di avere innescato una distruttiva bomba umana; la seconda si materializza sull’eloquente interrogativo: le organizzazioni non governative, tutte, lavorano a fin di bene? La terza si apre alla possibilità concreta di aiutare questa gente nelle terre dove è nata. Postulata a suo tempo dal lungimirante pozzallese sindaco di Firenze Giorgio La Pira, di cui è riportato il discorso d’apertura al Convegno dei sindaci delle città capitali del mondo, svoltosi a Firenze nell’ottobre 1955. Dalla tessitura testuale trasuda l’onestà intellettuale, l’acuta valutazione dell’homo citans sulla funzione e sul destino dell’area mediterranea, testimone della drammatica odissea dei migranti in un’Europa che alza muri e barriere e lascia uomini, donne e bambini in attesa sul confine, sia da vivi che da morti.

Scritti coraggiosi che sviscerano l’inadeguatezza dei responsabili delle politiche di gestione delle migrazioni e delle frontiere e che dissipano le nebbie incombenti sui bisogni e sui diritti umani, violati da riprovevoli connivenze. In effetti, il dilagare della morte di frontiera nell’analisi del nostro scrittore assurge a monito del soccorso che la gente di mare è chiamata a dare a chi è in pericolo di vita tra i marosi. Così si chiarisce la disavventura di Corrado Scala, comandante del peschereccio Cico, accusato nel 2002 del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per aver salvato da sicura morte per annegamento i 151 curdi, stipati su una “carretta di mare” in grave difficoltà nelle acque del Canale di Sicilia.

È ancora il marinaio di Portopalo Salvatore Lupo a spingere il giornalista Giovanni Maria Bellu a riesumare i relitti umani del “naufragio fantasma” del Natale del 1996. Il fortunato romanzo-reportage titolato I fantasmi di Portopalo racconta come 283 migranti persero la vita nel tentativo di arrivare sulle coste europee a bordo della F-174, affondata dalla più grande Yiohan durante un trasbordo. Narrazioni utili sia ad anticipare passaggi di forte impatto sociale, sia a connotare il precipitato svolgersi dell’inchiesta. L’autore ripercorre l’operazione umanitaria e militare di Mare Nostrum, condotta dalle autorità italiane tra ottobre 2013 e la fine del 2014 e le più recenti operazioni Frontex e Triton che, pur insistendo sul salvataggio di vite umane e sulla prevenzione delle tragedie in mare, dovrebbero perseguire come prioritaria l’esigenza di reprimere i traffici e le complicità celate in contesti dove l’emergenza si è tramutata in ordinaria condizione.

Né esita Michele Giardina a sostenere la sua piena adesione all’indagine sulle O.N.G, avviata dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, che incita fortemente ad assumere responsabilità politiche e operative per troncare uno dei fenomeni più violenti e drammatici del nostro tempo. Il fatto che le imbarcazioni usate dai trafficanti siano costruite per resistere solo poche miglia e arrivare appena più in là delle acque territoriali libiche, alimenta l’opportunità delle navi delle O.N.G. a prodigare salvezza e vantaggi. Così il ricco patrimonio onomastico del Mediterraneo, dallo storico francese Fernand Braudel (1902 –1985) al già citato Pedrag Matvejevic fino a Davide Abulafia storico britannico, autore de Il grande mare, si arricchisce con nuove espressioni come mare corruttore, mare amaro, mare luttuoso, mare delle O.N.G e con riferimento ai nostri giorni mare tradito dalle elite economiche, politiche, religiose e culturali, come ha sostenuto lucidamente l’editorialista e corrispondente da New York de la Repubblica, Federico Rampini, nel suo Il tradimento. Globalizzazione e immigrazione, le menzogne delle élite – ampiamente e debitamente citato in Mal di mare.

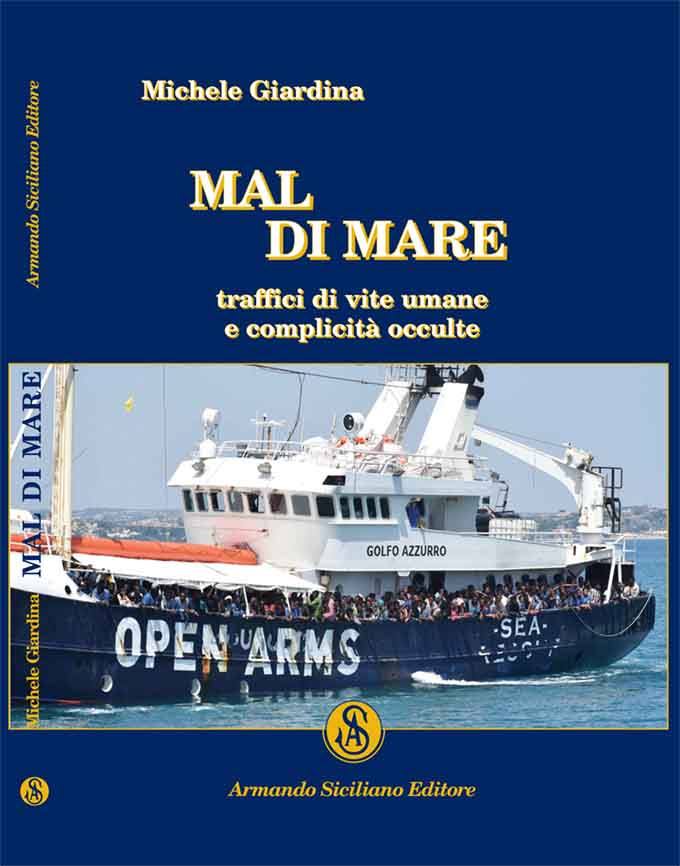

Al mantra della globalizzazione, causa di tutti i mali, fa eco la globalizzazione dell’indifferenza denunciata da Papa Francesco. Per dire che il nostro autore non trascura alcuna voce ma intinge la sua penna, a volte con amara ironia, nel nitido compendio di risonanze emotive e di memoria storica. Il libro è arricchito dalle fotografie di Massimo Assenza, autore dell’apprezzata mostra “Sbarchi”, narrante la fragilità e la vulnerabilità delle persone sbarcate appunto nel porto di Pozzallo, dove si ammassano pure i barconi sequestrati, testimoni di dolorosi ostaggi.

Mal di mare, metafora di grande efficacia, è un libro da consegnare alle nuove generazioni per comprendere la drammatica “epopea migratoria” della storia contemporanea, generalmente assente dai manuali scolastici. Merito tangibile del giornalista scrittore è di aver precorso con il suo apprezzato Mal di mare le conseguenze di un fenomeno epocale che, di fatto, incide sui valori fondamentali di libertà e di democrazia e sui tratti antropologici e culturali della nostra società.