Chiedi chi era Maciste. I ragazzi di oggi faranno una faccia perplessa e diranno boh, senza indagare. Una luce parziale arriverà dalla generazione anni ’50 e ’60, cresciuta a pane e peplum nelle salette parrocchiali – con il cartoccio dei lupini – o davanti agli schermi cinemascope. I boomer ricordano Steve Reeves e i suoi fratelli, i culturisti americani presi alle muscle beach di Miami e Santa Monica e proiettati nei film mitologici di Cinecittà: le pellicole spada e sandalo. Quando Roma era Hollywood sul Tevere e Sergio Leone dirigeva Il colosso di Rodi – era già stato aiuto regista di Quo vadis, Ben Hur e Gli ultimi giorni di Pompei. Leone sì, conosceva la risposta esatta. Perché suo padre, in arte Roberto Roberti, era stato un pioniere del cinema muto in Italia: coetaneo del primo, unico e inimitabile Maciste. In fondo, chi era costui?

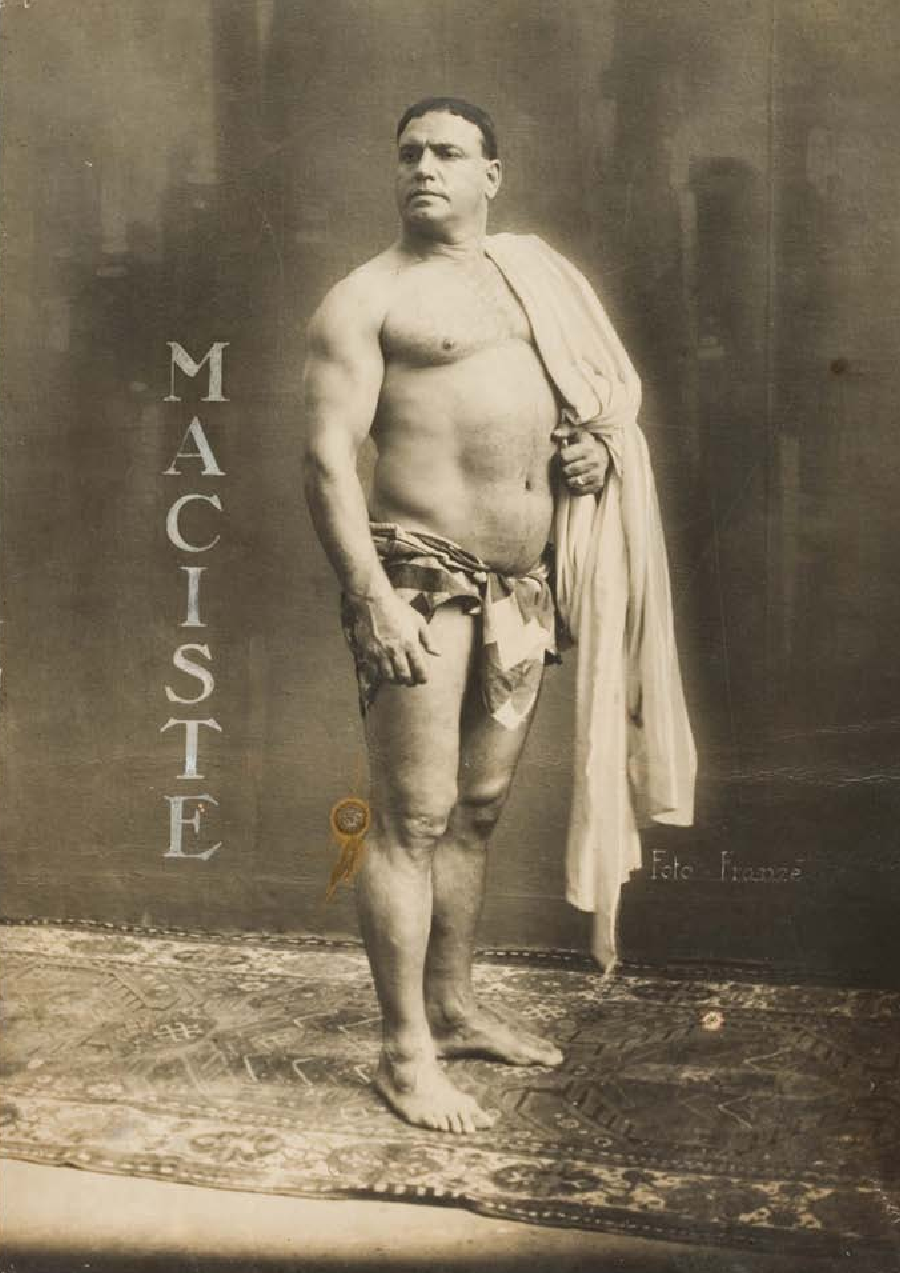

A riannodare il filo della memoria provvede ora Il ritorno di Maciste, docufilm di Maurizio Sciarra prodotto da La Sarraz Pictures e appena presentato alla Festa di Roma. È la storia – o meglio un intreccio di racconti – di Bartolomeo Pagano, camallo ai primi del Novecento al porto di Genova: un gigante dal fisico prodigioso, che scaricava enormi sacchi di grano sulla banchina dalla mattina alla sera. E che dalla sera alla mattina, inconsapevole, diventò una star internazionale.

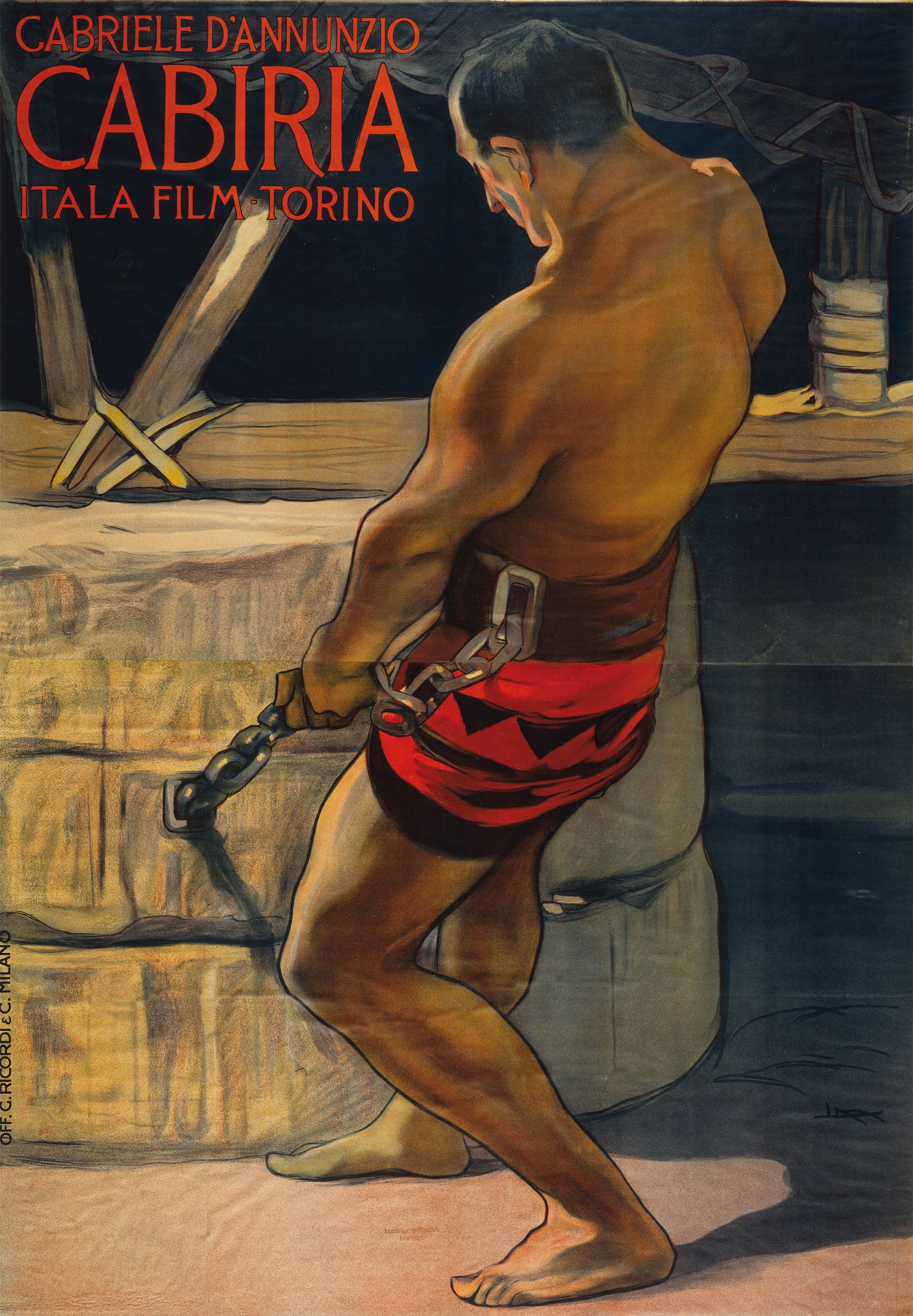

Erano gli albori della cinematografia, Torino capitale della nuova industria viveva un fermento di idee grazie a uomini ingegnosi come Giovanni Pastrone. Ragioniere e secondo violino al Teatro Regio, fondò la casa di produzione Itala Film investendo una cifra colossale in un progetto colossale con un personaggio colossale tra gli interpreti: il titolo era Cabiria, primo kolossal nella storia del cinema datato 1914.

Il risultato ripagò Pastrone degli sforzi economici – un milione di lire oro – e in particolare del lauto compenso versato allo sceneggiatore Gabriele d’Annunzio: il Vate si limitò a scrivere le didascalie delle scene e inventare i nomi delle dramatis personae, ma si fece pagare carissimo dovendo ripianare i debiti e assicurare “carne rossa ai miei levrieri”.

Ne venne fuori un capolavoro, un successo strepitoso nel Belpaese e all’estero: fu proiettato alla Casa Bianca (prima volta in assoluto), rimase in cartellone per un anno a New York e sei mesi a Parigi. Trama complessa, ambientata del terzo secolo avanti Cristo durante la seconda guerra punica, i ciak tra Piemonte, Sicilia e deserto tunisino per uno straordinario impatto visivo: il tempio di Moloch, Annibale che valica le Alpi con gli elefanti, l’eruzione dell’Etna, gli specchi ustori di Archimede che incendiano la flotta romana. Cose mai viste.

Tra le pieghe della vicenda, un personaggio sorprendente eclissa i protagonisti: è proprio Maciste, lo schiavo liberato di potenza sovrumana, difensore dei deboli e spietato coi cattivi. È Bartolomeo Pagano, lo scaricatore genovese. In fondo, chi era costui?

Se lo chiede anche lui, nel docufilm di Sciarra. Tanto che al termine della proiezione di Cabiria, al tempo di oggi, il giustiziere senza paura esce dallo schermo – l’invenzione ricalca La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen – per ricomporre la propria identità. Maciste alla ricerca di Pagano. Nel viaggio verso le origini il critico cinematografico Steve Della Casa è il suo Virgilio. “Lo accompagna a Genova, dove tutto nasce e tutto ha fine – dice Sciarra -, poi a Torino mecca del cinema, quindi al Vittoriale di Gardone: è lì che d’Annunzio lo battezzò”.

Tra passato e presente, il vero si mescola alla finzione. Chi poteva interpretare il doppio ruolo? L’annuncio per formare il casting era esplicito: “Si cerca un uomo con le seguenti caratteristiche: di nazionalità italiana, età scenica compresa tra i 30 e i 42 anni, altezza minima 187 cm., dovrà somigliare all’attore Bartolomeo Pagano, fisicamente massiccio/muscoloso”. Racconta il regista: “Sono partito dai circhi, dove però i forzuti ormai sono una rarità. Finché per una coincidenza ho incontrato i fratelli Abbagnale, i leggendari canottieri campioni olimpici e mondiali. Giuseppe, il più grande, mi ha colpito subito: era l’uomo giusto, con la faccia da contadino buono. Il difficile è stato convincerlo. Non faccio quel che non so fare, mi rispose. Ma alla fine è capitolato ed è stato bravissimo davanti alla cinepresa”.

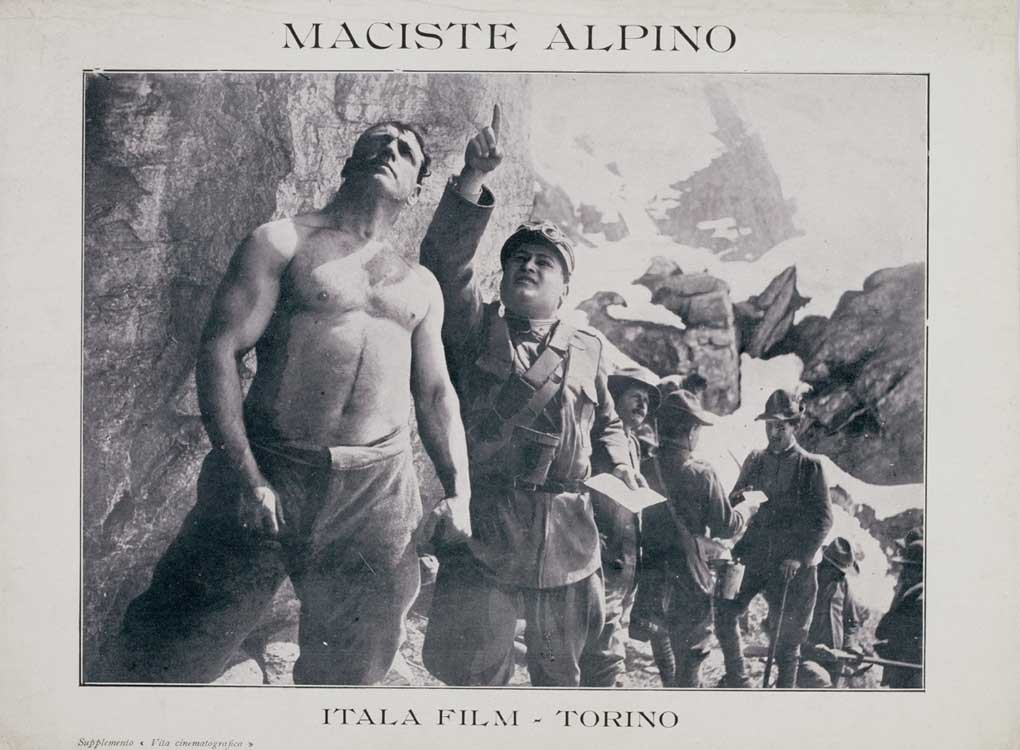

Pagano divenne più che famoso, il colosso che incarnava visse di vita propria in tanti altri film dopo Cabiria: fu alpino in guerra strapazzando gli austriaci, poi imperatore e combattè perfino contro i diavoli all’inferno. Un simbolo italianissimo, amato dal popolo e vanto del fascismo che ne esaltava le gesta. La Germania lo arruolò e produsse quattro titoli cuciti su di lui. In America i passanti lo fermavano per farsi fotografare assieme a quell’omone fuori misura, così grande e grosso, mentre Hollywood tentava invano di attirarlo negli Studios.

Ma soldi e riflettori sparivano davanti alla sua piccola patria: Sant’Ilario sulle colline liguri, dove costruì pietra su pietra Villa Maciste con l’orto, gli ulivi e la vigna. Il buen retiro, il porto sicuro. Passata la cinquantina abbandonò il cinema all’avvento del sonoro che lo fece sentire superato. Accettò anche l’artrite reumatoide che riuscì dove i nemici avevano fallito, costringendolo alla sedia a rotelle: morì d’infarto nel ’47 a 68 anni.

Che accade nel film ad Abbagnale-Maciste-Pagano? Sciarra spiega il colpo di scena: “Scompare. Non torna però dentro lo schermo da dove era uscito: rientra invece fisicamente nella statua di Garibaldi davanti allo scoglio di Quarto, per cui aveva posato come modello”. Un finale perfetto. In fondo, l’eroe dei due mondi non era soltanto uno.