”Transatlantic Bridges”, ponti transatlantici. Questo il significativo titolo di una mostra aperta giovedi al CIMA di New York che racconta la straordinaria storia artistica, politica e personale di un grande artista diviso tra due mondi. Alle pareti del centro artistico di Soho dedicato all’arte moderna italiana, infatti, sono appesi i quadri e i disegni in gran parte sconosciuti realizzati tra il 1938 e il 1948 da Corrado Cagli.

Nel mondo dell’arte italiana del Novecento, la storia di Cagli è ben conosciuta. Ebreo, dichiaratamente omosessuale, l’artista era già famoso e apprezzato negli anni Trenta. Anconetano e figlio di un professore di matematica e di una giornalista, era uno degli esponenti di punta della Scuola Romana e uno degli artisti favoriti del regime fascista, che lo aveva spesso chiamato a collaborare per diversi progetti come la fontana dello Zodiaco di Terni.

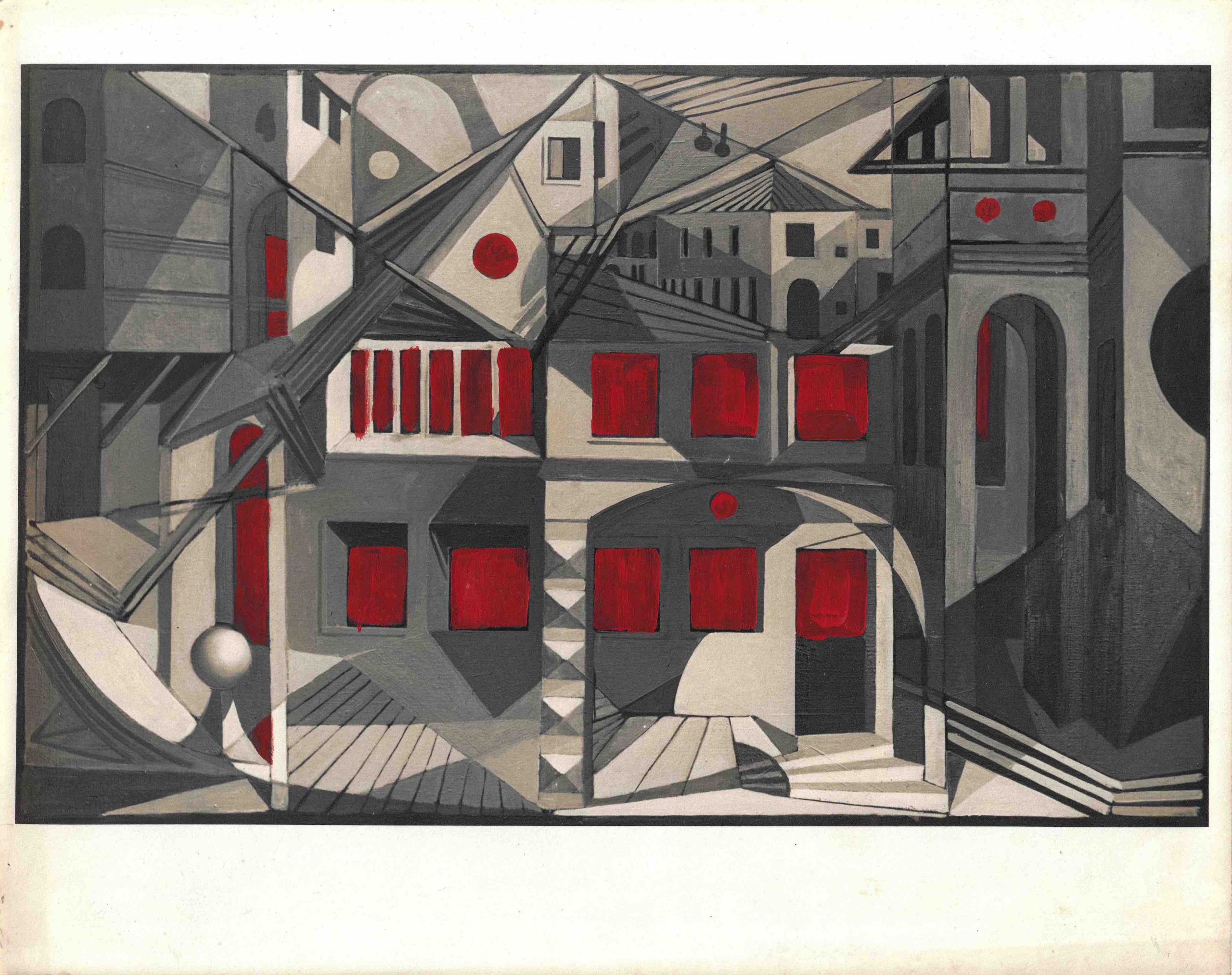

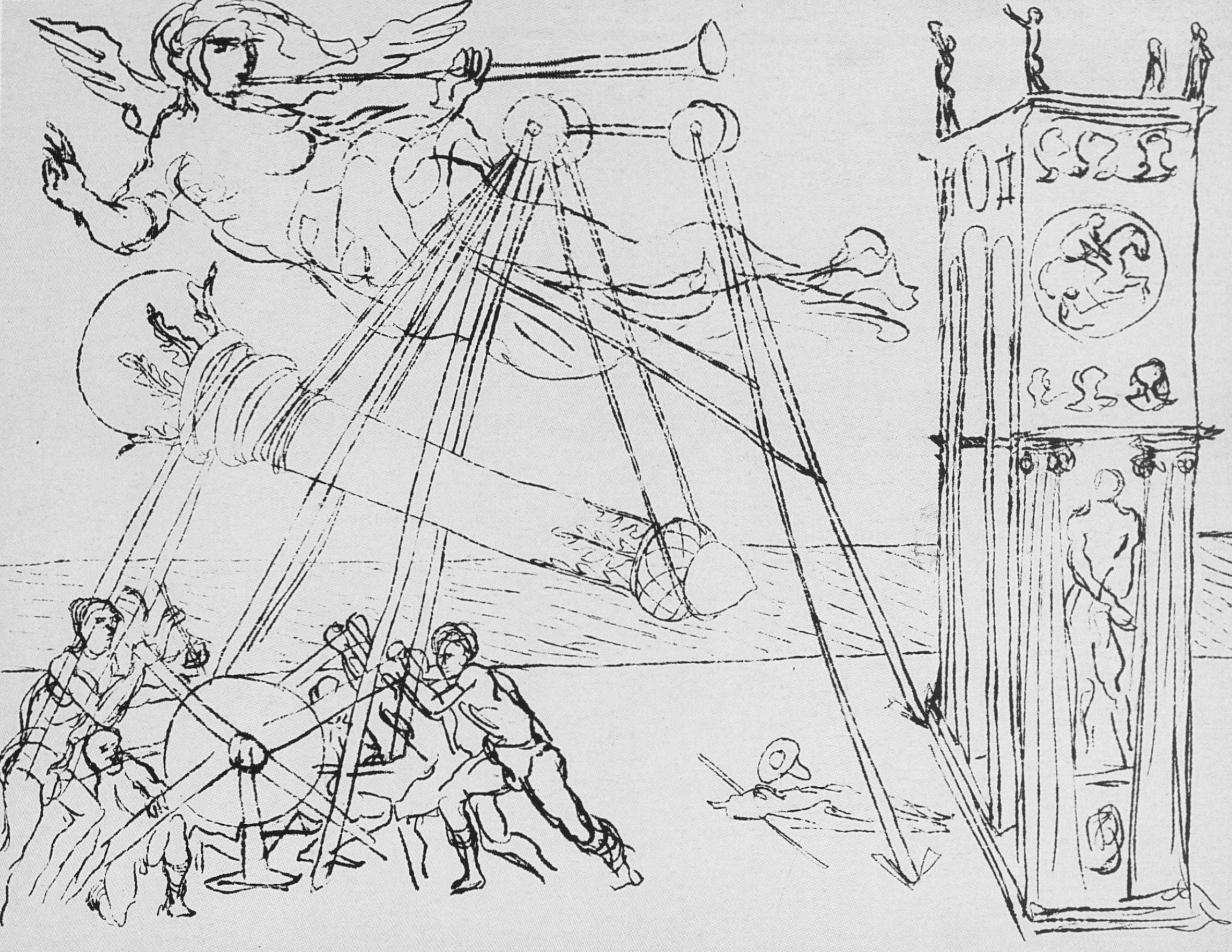

Dopo i primi contrasti con il regime e l’emanazione delle leggi razziali del 1938, però, Cagli si era trasferito negli Stati Uniti, iniziando una nuova e faticosa carriera che lo aveva portato a rivoluzionare il suo linguaggio artistico e a impegnarsi in una collaborazione creativa con il musicista Vittorio Rieti e con il coreografo George Balanchine al New York City Ballet. Arruolato come militare negli anni del conflitto, aveva testimoniato con la potenza drammatica dei suoi disegni gli orrori di Buchenwald.

Al suo ritorno in Italia, dopo la fine della guerra, il suo reinserimento in un paese profondamente cambiato era stato difficile, ma la sua esperienza e i suoi legami con l’America avevano comunque favorito la creazione di quel ”ponte” tra i due mondi artistici che ancora oggi esiste.

Curata da Raffaele Bedarida, professore di storia dell’arte a Cooper Union e autore di un libro dallo stesso titolo recentemente tradotto in inglese e pubblicato da CPL Edition, la mostra, che durerà fino al 27 gennaio del 2024, si concentra sugli anni che l’artista ha trascorso negli Stati Uniti, pronto a tagliare i legami col passato senza rinunciare alla sua inquieta e potente creatività.

A Raffaele Bedarida, La Voce di New York ha fatto alcune domande sull’organizzazione della mostra e sul suo significato. Come le è venuta l’idea di organizzarla?

“Dal libro che ho scritto nel 2018 e che avevo cominciato come tesi di dottorato. E mi è parso giusto farla al CIMA, dove avevo già vinto una borsa di studio come ricercatore nel 2014 e a cui sono rimasto sempre legato da profondi rapporti di amicizia. Cagli era un artista perfetto per dare un’idea della scambio tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Quali sono i più importanti periodi artistici di Cagli e come si possono definire?

“I periodi che erano stati finora esposti e storicizzati erano stati soprattutto gli anni Trenta con la pittura murale e la Scuola Romana, e poi l’astrattismo degli anni Cinquanta. C’era rimasto un buco in mezzo di cui nessuno sapeva niente, e che per conto mio è diventato uno snodo fondamentale, perchè era difficile riallacciare il Cagli fascista degli anni Trenta con la pittura astratta, e il Cagli di sinistra del dopoguerra. Studiando il periodo della guerra ho visto un percorso interessantissimo in cui Cagli ha fatto un lavoro di decostruzione della sua retorica precedente.

Gran parte delle opere esposte non erano mai state viste prima in pubblico. Dove sono state trovate?

“Ci sono due fonti principali. Una è l’archivio Cagli che è a Roma e l’altra è il De Cola Estate, creato da una delle sue sorelle. E poi, dato che si trattava del periodo americano, abbiamo cercato anche delle fonti locali e abbiamo trovato opere che erano al Moma, alla New York Public Library e al New York City Ballet”.

Perché Cagli non ha più avuto in Italia il successo di prima dopo il suo ritorno da New York?

“È difficile rispondere. In parte al suo ritorno ha fatto delle scelte difficili e ha avuto un approccio antagonistico. Già prima del suo ritorno, nel 1944, subito dopo la liberazione di Roma, aveva preparato una mostra intitolata Arte contro Barbarie nella sede dell’Unità, mostrando molte immagini feroci sul nazismo e sul fascismo. Poco dopo, poi, aveva organizzato una mostra delle sue opere degli anni Trenta, recuperate nel suo vecchio studio che era stato distrutto dai bombardamenti, e fatto restaurare un suo dipinto fatto per l’Organizzazione Balilla. Al ritorno in Italia, infine, aveva cominciato a mostrare i disegni sui campi di concentramento, che nessuno all’epoca voleva vedere perché costringevano a fare conti dolorosi col passato. Una mostra nel 1947 era addirittura finita a cazzotti…”

Adesso, è ovvio, i tempi sono cambiati e il percorso di questo artista negli anni dell’esilio merita di essere riscoperto sulle pareti del CIMA. Insieme alla sua storia difficile e inquieta.