“Dal 19 maggio dobbiamo ritrovare la nostra arte di vivere alla francese”, dichiara il Presidente della Repubblica francese Macron alla stampa regionale il 29 aprile scorso, annunciando lente e graduali riaperture di negozi, dehors di bar e ristoranti e luoghi d’arte e cultura. Musei, monumenti, gallerie d’arte, cinema, teatri e sale da concerto potranno riprendere la loro attività con un massimo di ottocento persone all’interno e mille all’esterno. Il Centre Pompidou di Parigi, uno dei musei più visitati al mondo, risponde all’appello presidenziale con una serie di esposizioni e iniziative culturali che spaziano in tutte le espressioni creative contemporanee.

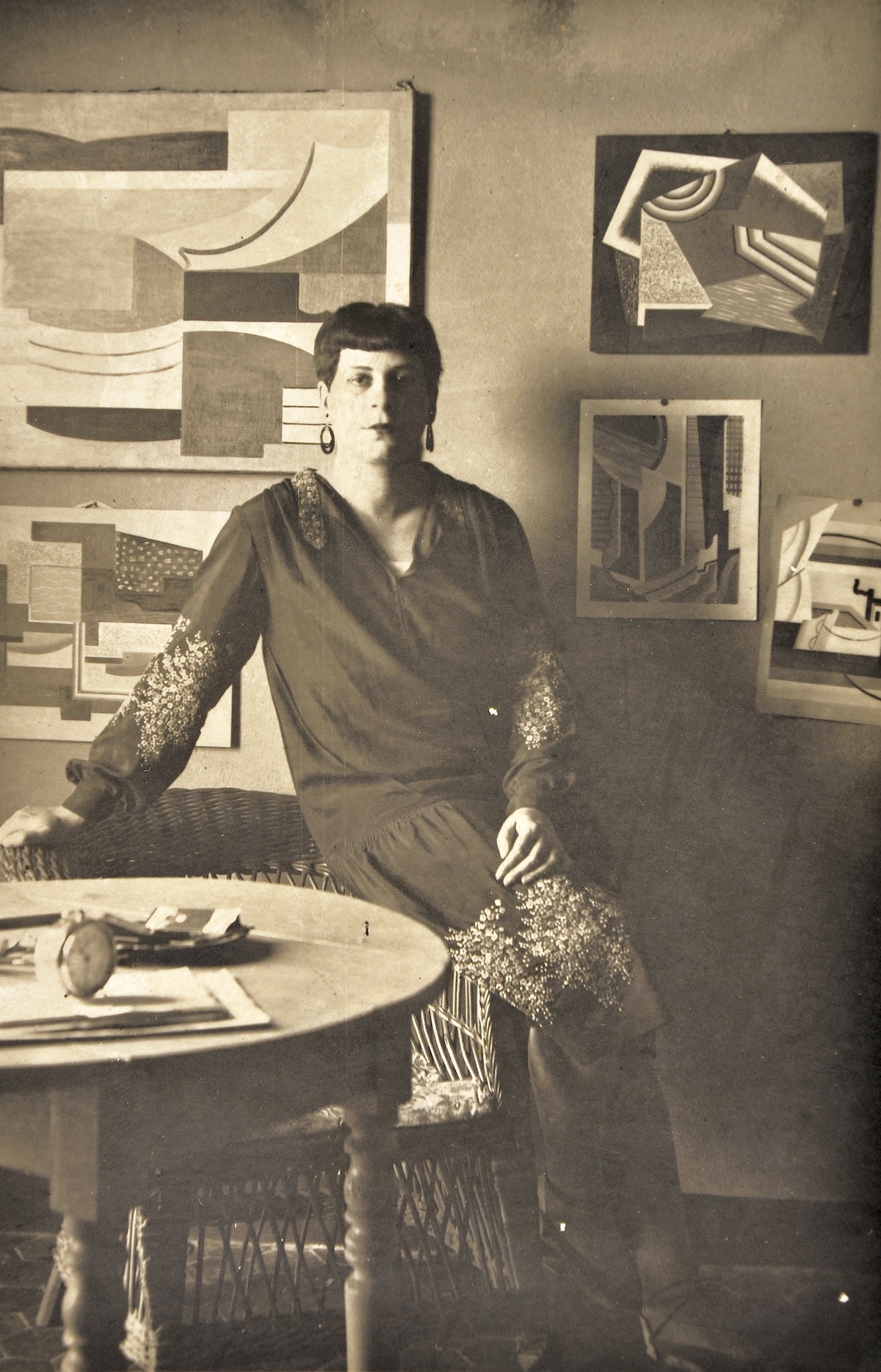

Dal 19 maggio al 23 agosto 2021, il “Beaubourg” propone al pubblico la mostra Elles font l’abstraction, dedicata alle donne dell’Astrattismo. Il concept dell’esposizione, curata da Christine Macel, già curatrice della 57esima Biennale Arte di Venezia 2017, si basa sull’idea di scrivere la storia del particolare apporto che le donne hanno dato al movimento artistico dell’Astrattismo, attraverso centosei artiste e più di cinquecento opere tra il 1860 e gli anni Ottanta del XX secolo, con l’intento di far scoprire e valorizzare le creazioni di artiste che hanno sofferto – nonostante il loro grande talento – di mancanza di visibilità e riconoscimenti internazionali. Tra le artiste inserite nel percorso figurano Louise Bourgeois, Rosemarie Castoro, Georgiana Houghton, Verena Loewensberg, Helen Frankenthaler, Elaine de Kooning, Lee Krasner, Saloua Raouda Choucair, e tra le italiane, sono esposte Dadamaino, Carla Accardi e Giannina Censi e Regina Cassolo Bracchi, una delle figure più innovative e ancora oggi meno note del panorama artistico europeo del ‘900.

Dal 19 maggio al 23 agosto 2021, il “Beaubourg” propone al pubblico la mostra Elles font l’abstraction, dedicata alle donne dell’Astrattismo. Il concept dell’esposizione, curata da Christine Macel, già curatrice della 57esima Biennale Arte di Venezia 2017, si basa sull’idea di scrivere la storia del particolare apporto che le donne hanno dato al movimento artistico dell’Astrattismo, attraverso centosei artiste e più di cinquecento opere tra il 1860 e gli anni Ottanta del XX secolo, con l’intento di far scoprire e valorizzare le creazioni di artiste che hanno sofferto – nonostante il loro grande talento – di mancanza di visibilità e riconoscimenti internazionali. Tra le artiste inserite nel percorso figurano Louise Bourgeois, Rosemarie Castoro, Georgiana Houghton, Verena Loewensberg, Helen Frankenthaler, Elaine de Kooning, Lee Krasner, Saloua Raouda Choucair, e tra le italiane, sono esposte Dadamaino, Carla Accardi e Giannina Censi e Regina Cassolo Bracchi, una delle figure più innovative e ancora oggi meno note del panorama artistico europeo del ‘900.

“Si tratta di scrivere un’altra storia dell’Astrattismo, mettendo in luce i contributi delle artiste a questa corrente, dall’Ottocento agli anni Ottanta – spiega a La Voce di New York Christine Macel – quando erano più o meno invisibili, a seconda dei tempi e dei contesti. Si tratta inoltre di approfondire le radici spirituali dell’Astrattismo, in particolare con la straordinaria opera di Georgiana Houghton del 1861. Si punta inoltre – continua la curatrice – ad allargare lo sguardo oltre la sfera occidentale dove è nato l’Astrattismo “moderno”, per esaminarne le diverse espressioni in altre aree culturali, in America Latina ovviamente, in Medio Oriente, in Cina, in Corea, o tra le donne aborigene in Australia, per esempio”.

La mostra è una catalogazione delle opere dell’Astrattismo pittorico o un percorso multidisciplinare?

“Le diverse proposte plastiche vengono esposte insieme senza distinzione di medium. E’ uno degli obiettivi della mostra, infatti, mettere in discussione la nozione stessa di ‘astrazione’, e di evidenziare come questo linguaggio plastico non abbia riguardato solo la pittura, ma anche altre forme d’arte, in particolare, la danza. Pensiamo all’astrazione performativa dalla danza serpentina di Loïe Fuller nel 1892. Ma anche le cosiddette ‘arti decorative’, quando queste sono praticate dagli artisti; la fotografia o ancora il film”.

Elles font l’abstraction intende dare un contributo per reintegrare il femminile all’interno della Storia dell’arte. Esiste un’arte maschile e femminile?

“Non si tratta del ‘femminile’ in sé, ma delle artiste donne, che è molto diverso. Anche l’espressione stessa delle artiste è problematica di per sé, perché non stiamo parlando di artisti uomini. Ovviamente non penso, come hanno fatto alcuni essenzialisti, che ci sarebbe un’arte specificatamente femminile. D’altra parte, bisogna ammettere che le loro pratiche artistiche sono state effettivamente determinate da particolari condizioni educative, sociologiche e ideologiche. Per questo è necessario ancora oggi portare l’attenzione sui contributi delle artiste a una storia dell’arte che le ha marginalizzate per buona parte del XX secolo. Ma l’arte, come dicono tante artiste, da Barbara Hepworth a Louise Bourgeois, non ha genere: solo gli artisti ne hanno uno”.

Esiste un filo rosso che unisce i percorsi delle artiste rappresentate nella mostra?

“Abbiamo cercato di tracciare le connessioni che esistevano tra alcune artiste, ad esempio tra Sonia Delaunay e Sophie Taeuber-Arp, o tra Etel Adnan e Helen Khal, cercando di indagare eventuali legami di sorellanza fra loro, che prevedessero un sostegno reciproco. La critica e storica dell’arte Abigail Solomon Godeau era particolarmente interessata a questioni del genere, in relazione alle cosiddette “avanguardie”. Le sue conclusioni furono che, nel complesso, le artiste non volevano presentarsi come tali, nonostante i movimenti femministi dell’epoca, come se non volessero mostrarsi con una sorta di “status inferiore”. Fu solo negli anni ’60, ma ancor di più negli anni ’70, che le cose cambiarono radicalmente”.

Tra le artiste italiane esposte c’è anche Regina Cassolo Bracchi, attualmente riscoperta anche in Italia…

“Ho svolto un lavoro specifico sull’opera di Regina Cassolo, membro del secondo Futurismo e del Movimento Arte Concreta alla fine degli anni ’40 e ’50. Abbiamo ricevuto una bellissima donazione di sculture e disegni dai collezionisti milanesi Gaetano e Zoe Fermani, e la GAMeC di Bergamo ha organizzato una splendida mostra, con un catalogo che abbiamo contribuito a curare. Questa artista merita davvero una rinnovata attenzione, come tante altre, del resto”.

Il faro acceso su queste artiste può servire a creare dei vasi comunicanti e virtuosi “passaparola” che possano restituire loro una notorietà negata?

“Elles font l’abstraction è anche una mostra che punta a rilanciare approfondimenti e ricerche su artiste ancora troppo poco note. E sono numerosissime: ne ho contate almeno il doppio rispetto a quelle che abbiamo potuto esibire nella mostra. La storia dell’arte è sempre parziale, incompleta e in via di riscrittura, perché il processo di invisibilizzazione che colpisce entrambi i sessi, è costitutivo della stessa costruzione della storia. La consapevolezza di questo processo è più che mai lampante oggi che siamo entrati felicemente in un’era transnazionale e riscriviamo la storia soprattutto dal punto di vista delle minoranze, specialmente nel contesto delle storie coloniali. Siamo solo all’inizio di un lavoro che moltissimi studenti e dottorandi stanno affrontando con grande impegno e passione”.