La mostra Carlo Zinelli (1916-1974) che l’American Folk Art Museum di New York ospiterà fino al 20 agosto è la prima negli Stati Uniti dedicata a questo grande esponente dell’Art Brut e coincide con il centesimo anniversario della sua nascita. La mostra mette in evidenza quattro fasi distinte del suo percorso artistico attraverso una selezione di 55 dipinti (molti visualizzabili da entrambi i lati), sette dei quali di proprietà della Fondazione Carlo Zinelli. Gli altri provengono da Losanna, dove ha sede il museo dell’Art Brut, e da collezioni private degli Stati Uniti. L’esposizione annovera anche registrazioni audio di Zinelli, un film e immagini scattate da John Phillips, fotografo di punta del magazine Life.

“È la prima volta che esponiamo i lavori di Carlo con un insieme di elementi che aiutano i visitatori a capire chi fosse. Per noi questo momento di transizione tra il 2016 e il 2017 è sinonimo di arrivo, ma anche di ripartenza. Essere qui a New York ci dà una grande forza per affrontare il futuro”, ha dichiarato Simone Zinelli, pronipote di Carlo e figlio di Alessandro, presidente della fondazione dedicata all’artista. Entrambi erano presenti insieme all’inaugurazione avvenuta il 16 marzo scorso, alla quale ha partecipato anche Valérie Rousseau, curatrice della mostra, e Teresa Fiore docente della Montclair State University e chair della cattedra Inserra in Italian and Italian American Studies.

Durante la serata è stato inoltre proiettato un docu-film prodotto nel 2016 dalla Fondazione Zinelli in collaborazione con ArtCam e curato da Sara Pigozzo ed Enrico Meneghelli. Che cos’hai per la testa è il titolo del filmato che ripercorre la vicenda umana e artistica di Zinelli attraverso le testimonianze non solo di critici d’arte, ma anche di chi ha avuto l’onore di conoscerlo durante gli anni trascorsi nell’ospedale psichiatrico di San Giacomo della Tomba a Verona. Tra questi, lo psichiatra Vittorino Andreoli e lo scultore Pino Castagna (da poco scomparso).

Oltre che artista, infatti, Carlo Zinelli era prima di tutto considerato pazzo. Terminato il servizio militare, nel 1939 si imbarcò a Napoli per partecipare come volontario alla guerra civile spagnola. Nonostante la breve durata, quell’esperienza fu fatale per la sua salute mentale. La sua personalità schizofrenica si rivelò proprio in quegli anni, quando venne prontamente rilevato dal servizio dopo soli due mesi con licenza straordinaria, rimanendo convalescente fino al 16 maggio del 1941. Nel dicembre dello stesso anno venne definitivamente riformato. In preda a raptus di aggressività e ad attacchi di panico, Zinelli fu ripetutamente internato in ospedale psichiatrico sottoposto a cure di docce fredde, insulina ed elettroshock, tra periodi di degenza e di dimissioni, per poi essere rinchiuso definitivamente nel manicomio di San Giacomo alla Tomba nell’aprile del 1947.

Per i dieci anni successivi la sua vita si svolse in isolamento come quella di tutti gli altri pazienti, fino al 1957, anno in cui iniziò a frequentare un atelier presso la stessa struttura, organizzato dallo scultore scozzese Michael Noble con il consenso dell’allora direttore Cherubino Trabucchi. A partire da quel momento, Zinelli sprigionò la sua sorprendente creatività a un ritmo inarrestabile, dando libero sfogo alla sua fantasia e al suo bisogno di espressione, distinguendosi da tutti gli altri apprendisti pittori. In realtà era già stato notato per le tracce che soleva lasciare su sassi e muri all’interno del cortile, motivo per cui fu segnalato al corpo medico dall’infermiere Mario Mengali.

Dato il grande successo riscosso dai neopittori dell’atelier, furono organizzate diverse esposizioni sia in Italia che all’estero con il duplice scopo di finanziare l’attività del laboratorio e di far conoscere i loro lavori. A promuovere l’arte di Zinelli fu principalmente lo psichiatra Vittorino Andreoli, il quale fece il suo nome all’inizio degli anni ’60 a Jean Dubuffet, fondatore della Compagnie de l’Art Brut, che vedeva nell’arte dei primitivi, dei bambini e dei folli l’esempio a cui ispirarsi per un necessario ritorno alle origini. Inizialmente ostile al lavoro di Zinelli, Dubuffet si convinse pian piano della sua spontanea genialità artistica, sebbene priva di basi culturali. L’uscita dall’ospedale psichiatrico e il trasferimento al manicomio di Marzana determinarono tuttavia un calo di ispirazione e di stimolo delle sue facoltà immaginative, pur lasciando spazio all’investigazione grafica e pittorica mediante l’utilizzo di testo e nuove tecniche.

“Carlo è guarito con l’arte – ha raccontato Simone Zinelli – Il suo stato psicofisico migliorò nettamente dal ’57 in poi, quando iniziò a trasferire le sue emozioni sulla carta. Dei dieci anni precedenti non sappiamo praticamente niente. Sappiamo solo che al momento del suo ingresso in ospedale, aveva una personalità abbastanza aggressiva e violenta tanto da essere relegato nel quinto padiglione (destinato ai pazienti più disturbati). Dal momento in cui fu accolto nell’atelier, lavorò instancabilmente, alternando momenti di maggiore e minore produttività, ma pur sempre dedicandosi esclusivamente all’arte”. Come ha raccontato Alessandro Zinelli, raramente suo zio Carlo rispondeva in modo pertinente alle domande che gli venivano rivolte, ma una risposta data ad un giornalista, che lo incalzava perché gli spiegasse il significato di un suo quadro esposto ad una mostra a Milano, le riassume tutte: “Se non sei cretino, guarda!”.

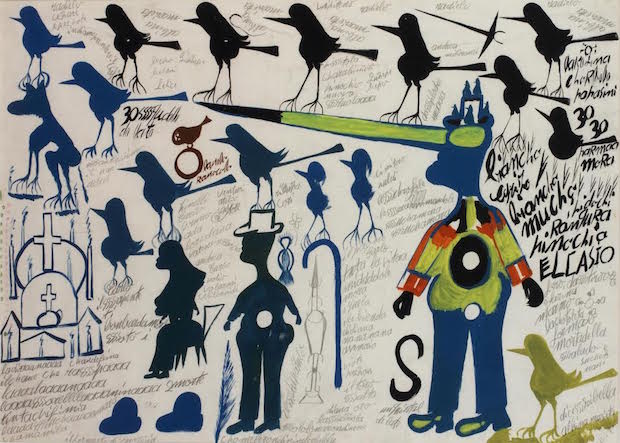

Le sue opere sono il risultato di esplorazioni cromatiche, esperimenti formali e frammentazioni linguistiche che si traducono in un metodo espressivo che ricorda quello dei primitivi e dei bambini. La sua narrazione nel complesso può essere considerata un’autobiografia, con scene collegate alla sua infanzia e al suo rapporto con la natura, la religione, la guerra e la morte.

La Fondazione sta lavorando su un obiettivo strategico: quello che Carlo Zinelli venga visto e percepito come artista a tutto tondo e non più solo come uno dei massimi esponenti dell’Art brut. La giunta comunale ha dato il suo patrocinio alla Fondazione sia per la mostra di New York sia per Museo della Follia. Da Goya a Bacon, a cura di Vittorio Sgarbi al Museo di Salò.