Essere un architetto nel 2015, specialmente se ci riferiamo agli under 35, significa trovarsi di fronte ad una sfida piuttosto che una professione. Con una pessimistica visione del presente, si potrebbe affermare che nessuna libera professione oggi guardi positivamente al futuro, eppure sembra che le prospettive degli architetti siano sempre le meno vantaggiose. La creatività, la ricerca, l’innovazione e il desiderio di migliorare il mondo sembrano ormai spariti quasi del tutto, sostituiti generalmente da problematiche che si sovrappongono e si moltiplicano azzerando qualsiasi velleità. Non è sempre così, ci sono fortunatamente felici eccezioni, ma questa è senza alcun dubbio la tendenza generale di pensiero.

Cercando di confrontare il modello nostrano con quello americano, vediamo che le differenze sono radicate nella cultura e nella tradizione dei due Paesi e questo è ancor più evidente confrontando i due differenti percorsi professionali a cominciare dal momento in cui un giovane sceglie di intraprendere il proprio percorso professionale. In Europa, dove la tradizione artistica è frutto di secoli, sembra che l'apprezzamento per la bellezza di design e arte facciano parte del patrimonio genetico della maggior parte della popolazione. Grazie a questa forte consapevolezza, la scelta di abbracciare una simile professione avviene molto presto e subito viene caricata di grandi significati, quasi si trattasse di una vera e propria vocazione. Al termine dei cinque – o spesso più- anni di università ci si può finalmente fregiare dell’appellativo di architetto, ma immediatamente ci si scontra con la realtà. Dopo essersi allenati per anni nelle palestre universitarie, ci si ritrova “intrappolati” da questo titolo, lasciando poco spazio all’interpretazione dello sbocco professionale di cui, al contrario, questa professione sarebbe ricca, dimenticando quanto l’architettura sia una categoria composita e complessa, che svolge lavori e funzioni differenti all’interno del grande bacino della ricerca urbana.

Tecnigrafo, antichi metodi di progettazione

Sulla sponda opposta dell’oceano, osserviamo quanto qui, invece, la storia rappresenti una bagaglio ben più marginale rispetto a quella della maggior parte delle nazioni europee, e che sia in gran parte frutto di una cultura self-made. Qui, solo dopo gli anni di college, durante i quali gli stimoli arrivano da ambiti ancora piuttosto generici, gli studenti sono liberi di proseguire il loro percorso educativo con una specializzazione, ad esempio in architettura. La grande scelta arriva dunque molto dopo rispetto ai colleghi europei e il background può essere incredibilmente vario, passando dalla scienza all’arte, dalla filosofia alla matematica e rendendo le scuole di architettura dei veri e propri think tank di giovani che, seppur consapevoli della loro scelta, restano sempre pronti a guardare questa disciplina con occhio critico, proprio grazie alla ricchezza dei loro precedenti studi. Una volta però entrati a far parte della professione, negli Stati Uniti, l’architettura è considerata prima di tutto una categoria del settore delle costruzioni, e in molti casi si limita al concetto di mettere su una struttura e farlo nel modo più efficiente possibile. Gli edifici sono costruiti con un ritmo incredibilmente veloce, impensabile in Italia, Paese che osservato dal di fuori sembra essere immobile, pietrificato su se stesso e che sembra si stia tristemente adeguando alla logica di costruzioni a buon mercato, tentando di fare del profitto la propria stella polare.

Dobbiamo invece constatare che nel Paese che fu di Leon Battista Alberti, l’architetto gode ancora (e inaspettatamente) della fiducia e la stima di una buona parte della popolazione per le sue capacità professionali e per le sue doti di regista capace di coordinare diversi aspetti che spaziano dalla progettazione alla realizzazione, oltre che per le sue doti creative, le sue attitudini compositive e le competenze specifiche. Nonostante quest’atteggiamento positivo nei suoi confronti e nonostante il fatto che un terzo della popolazione italiana abbia un architetto in famiglia, resta forte il luogo comune del costo eccessivo da aggiungere a quello della costruzione che spinge persino le istituzioni a ricorrere alle professioni concorrenti. Quindi, proprio per quegli edifici pubblici quali scuole, ospedali, fabbriche, dove noi e i nostri figli trascorriamo la maggior parte delle giornate e ai quali dovrebbe essere deputata la massima attenzione, un’attenta conoscenza dei materiali, lo studio del rapporto con il contesto e una migliore distribuzione degli spazi interni, l’intervento dell’architetto risulta subordinato a quello di ingegneri e geometri, alla ricerca di progetti più economici e inevitabilmente meno attenti agli aspetti estetici e soprattutto etici e pedagogici che sono qualità non monetizzabili, ma assolutamente imprescindibili.

Disegno di Lebbeus Woods per il progetto “Inhabiting the Quake” (1995)

Ci troviamo così di fronte ad un disinteresse rivolto all’architettura contemporanea o forse semplicemente ad una mancanza di esempi concreti che stimolino la curiosità e il coinvolgimento del pubblico, unito all’incapacità degli architetti di comunicare e trasmettere alla popolazione i valori universali che questa professione rappresenta anche nel nostro secolo.

La verità è che la maggior parte delle libere professioni, così come sono, non trovano spazio nel modello dell’economia globalizzata, che è spesso indifferente all’etica e alla difesa dei valori culturali. È così che la crisi, innestandosi su un tessuto in radicale cambiamento, è intervenuta come un ulteriore fattore profondamente destabilizzante, che produce effetti parossistici sulle dinamiche del mercato professionale e in particolar modo dell’architettura.

Oggi l’Europa dell’architettura si divide grosso modo in tre: ci sono i paesi con un numero esiguo di architetti (la maggioranza) che, guarda caso, coincidono proprio con quei paesi che tengono in grande considerazione questa disciplina, come la Gran Bretagna; ci sono quindi paesi con molti architetti, dove l’architettura per motivi storici o di tradizione culturale vive momenti di grande fermento, pensiamo a l’Olanda o ad alcune città come Berlino e Lisbona; e poi viene l’Italia, che può vantare il poco invidiabile primato di architetti ogni mille abitanti, una cifra sbalorditiva.

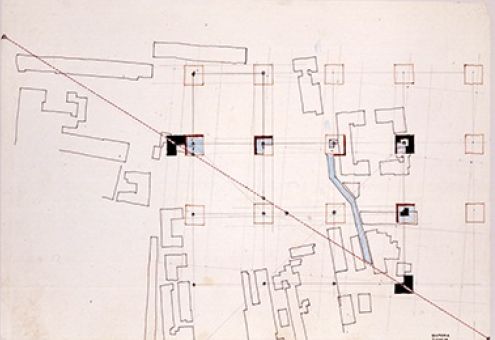

Disegno di Peter Eisenman per Town Square, Cannaregio (1978)

Nella penisola ci sono infatti un terzo degli architetti di tutta Europa: circa 150.000 professionisti su un totale di 550.000 (2,4 architetti ogni 1.000 abitanti). Questi dati fanno riflettere ancor di più se si considera che in Italia gli studi sono generalmente di dimensioni molto ridotte: secondo il rapporto europeo se ne contano ben 45.000 composti da una sola persona. L'architettura italiana soffre: lo dice l'assenza di concorsi, il mercato pubblico, che è fermo, l'apnea dei privati, che ponderano nei dettagli ogni opportunità. Uno dei più grandi problemi di cui soffre oggi l’architettura del nostro paese è la quasi impossibilità per un giovane professionista di accedere al mercato del lavoro e di avere reali possibilità di crescere. Il vero problema non sembra essere legato alla difficoltà di trovare un lavoro, bensì risiede nel basso tasso di assunzioni come dipendenti (soprattutto a tempo indeterminato) e nelle retribuzioni molto basse. Dunque nei primi anni successivi alla laurea i giovani architetti vivono un diffuso precariato, con molto lavoro in nero, quasi sempre presso studi professionali altrui. Dopo un po’ di tempo, molti aprono una Partita IVA, così si trasformano in una figura professionalmente “ibrida”, a metà strada tra il libero professionista e il lavoratore dipendente, che finisce spesso per sommare gli svantaggi dell’una e dell’altra figura.

La domanda che ci poniamo è: come far sì che il Paese investa nei suoi talenti?

Per fare questo dovremmo innanzitutto uscire dalla logica dell’architettura come esibizione politica attraverso la realizzazione di costosissimi musei o auditorii. Dovremmo tornare a parlare delle città e del paesaggio, risolvere i problemi della condizione del patrimonio edilizio italiano, innovare i modelli e le tecniche dell’abitare, promuovere la sostenibilità ecologica ed economica e lasciare da parte i luoghi comuni imputati agli architetti, investendo piuttosto sulla loro preparazione per un positivo sviluppo delle nostre città.