Federico II (Jesi, 1194 – Fiorentino di Puglia, 1250) torna nell’antica dimora regale di Palermo con la rappresentazione pittorica di Bruno Caruso, vi fa ritorno un Federico II giovane di anni, nell’età in cui – come ha scritto il suo biografo tedesco Eberhard Horst – era “robusto, agile e tenace, provetto nel maneggiare le armi e buon cavalcatore, appassionato di cavalli veloci e di razza”.

“Federico II a Palermo” è, appunto, il titolo della mostra (aperta il 25 maggio, che si chiuderà il 13 luglio) ospitata a Palazzo dei Normanni, oggi sede dell’Assemblea regionale siciliana, costituita da cinquanta opere pittoriche tra disegni a matita e acquarelli.

L’artista ha saputo racchiudere nei suoi disegni il mito della bellezza femminile ed ha graficamente rappresentato i drammi di ieri e di oggi, dall’Inquisizione alla mafia. Ora l’artista dispiega il suo interesse per il grande svevo.

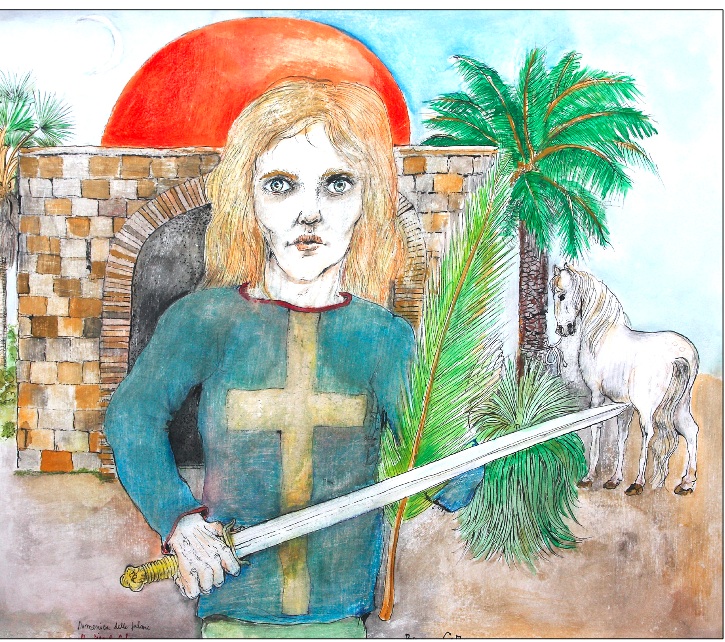

In uno dei disegni più significativi un giovane Federico II, lunghi capelli biondi, vestito da crociato e con la lunga spada sulla destra, è rappresentato sullo sfondo della Piccola Cuba, il padiglione dalla cupola rossa del parco di Guglielmo II nella capitale della Sicilia. In un altro disegno è in groppa a un bianco cavallo, nella campagna palermitana, sotto le possenti absidi del Duomo di Monreale, il capolavoro architettonico dell’età normanna. Bruno Caruso presenta più volte Federico II – il figlio dell’imperatore Enrico VI di Hohenstaufen e di Costanza di Altavilla, figlia del normanno Ruggero II – con l’amato falcone, una immagine che identifica il giovanissimo re di Sicilia e il futuro imperatore, l’autore del più noto trattato sulla falconeria.

L’artista, con i suoi disegni, restituisce la vita a un’epoca scomparsa da un millennio. La capacità di rappresentarlo graficamente questo squarcio di mondo deriva anche dalla sua conoscenza della storia. Nel testo in catalogo dedicato a Federico II a Palermo, Bruno Caruso descrive gli eventi che caratterizzarono lo scorrere delle stagioni del giovanissimo erede di un impero, ne ricorda la travagliata infanzia, e anche la tenacia e il vigore dimostrati nell’affrontare le avversità e i nemici che minacciavano la sua stessa vita.

Egli, nonostante fosse sotto la tutela del pontefice Innocenzo III, rimase a Palermo, dopo la prematura scomparsa della madre, solo e indifeso, quale agnello tra i lupi – così venne definito – tra cortigiani ostili e rapaci.

Soltanto emissari e tutori inviati da Roma lo protessero e gli diedero l’educazione adeguata al suo rango.

Il pittore enumera anche le numerose ricognizioni compiute all’interno della vasta reggia e la sua meticolosa ricerca dei luoghi che furono familiari al futuro imperatore.

Si avverte nello scritto l’ammirazione per il regnante innovatore, dalla acuta curiosità intellettuale, che formò intorno alla sua persona una corte di filosofi e di matematici, che protesse le arti e le scienze, che rinnovò gli strumenti legislativi, che fu, nel buio del Medioevo, l’uomo nuovo definito “Stupor mundi” da un cronista del suo tempo.