Luglio 1937: i nazisti costruiscono, sulla collina dell’Ettersberg, otto chilometri da Weimar nella Germania Occidentale il lager di Buchenwald. Nome romantico: significa “Bosco di faggi”.

A Buchenwald i nazisti, nel corso degli anni, internano 239mila persone: ebrei, zingari, omosessuali, dissidenti politici, prigionieri di guerra, disabili, malati mentali di una trentina di diverse nazionalità. Non si sa bene quanti ne uccidono, in quello che diventa uno dei luoghi più inquietanti e spaventosi della follia nazista: 43mila vittime, altre fonti parlano di oltre 56mila; 11mila solo gli ebrei…

L’11 aprile 1945 l’89ª divisione fanteria della terza armata USA comandata dal generale George S. Patton raggiunge il “campo”. Il 7 maggio 1945 il settimanale Life pubblica un servizio di sei pagine intitolato Atrocities – Capture of the German concentration camps pile up evidences of barbarism that reaches the low point of human degradation: sei pagine di fotografie di quattro fotografi nei campi di Belsen, Buchenwald, Gardelegen e Nordhausen.

Margaret Bourke-White è la prima a fotografare l’orrore di Buchenwald. Vede “pile di corpi senza vita, pezzi di pelle tatuata usati per i paralumi, gli scheletri nella fornace; gli scheletri umani nella fornace, gli scheletri viventi che di lì a poco sarebbero morti per aver atteso troppo a lungo la liberazione. Buchenwald era qualcosa di inconcepibile per la mente umana”.

Racconterà che la macchina fotografica si trasforma in uno scudo protettivo, una barriera tra lei e quelle atrocità. “Per lavorare ho dovuto coprire la mia anima con un velo. Quando fotografavo i campi di sterminio, quel velo protettivo era così saldo che a malapena comprendevo cosa avevo fotografato. Tutto si rivelava in camera oscura, al momento di stampare le mie immagini. E allora era come se vedessi quegli orrori per la prima volta”. Lavora in uno stato di “stupore forzato”; l’imperativo è fotografare “per il dovere morale di raccontare… descrivere spaccati di realtà fino ad allora lontani”.

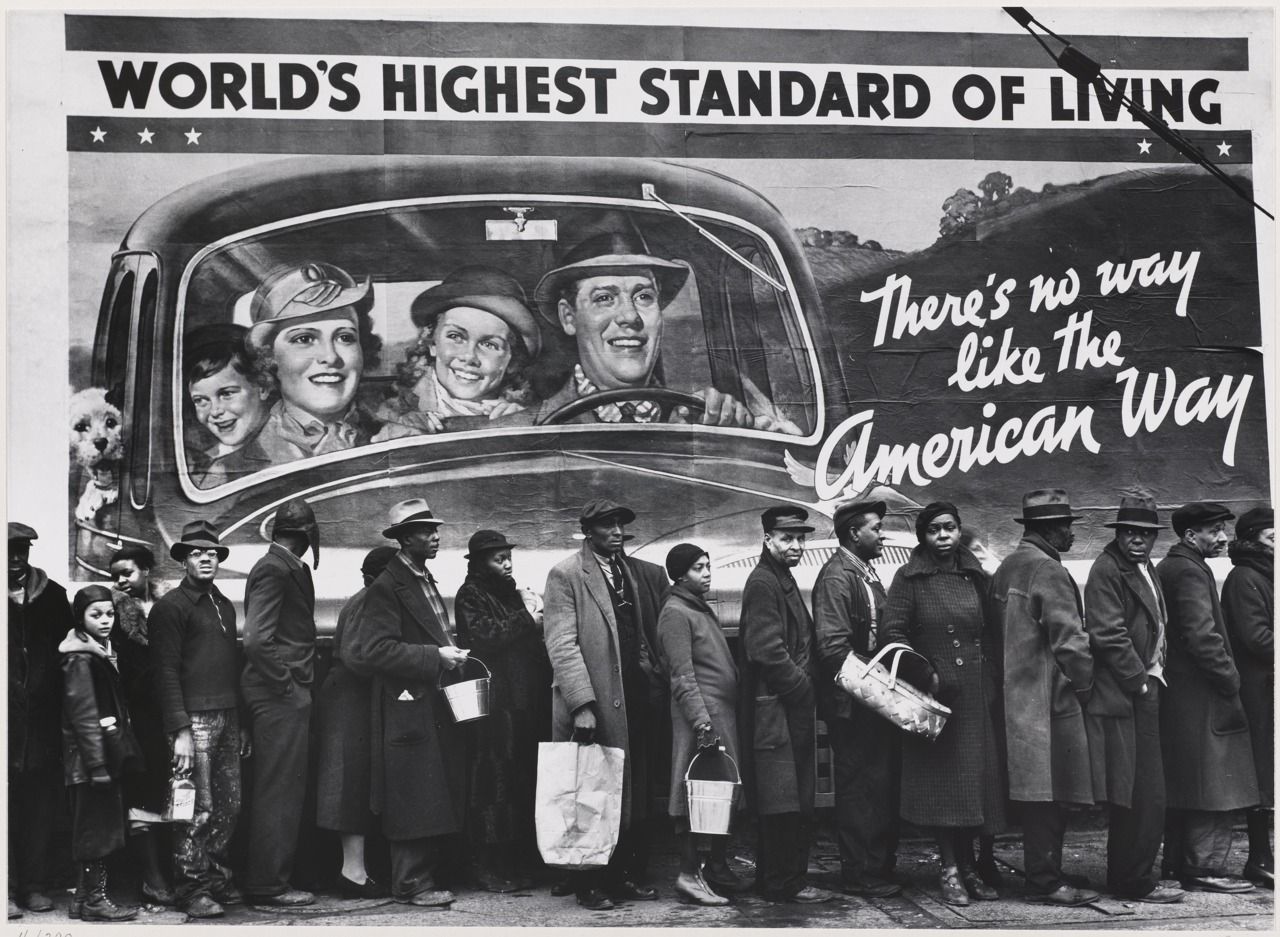

Nata a New York il 14 giugno 1904, ha studiato biologia, presto abbandonata: è ancora studentessa del college, quando frequenta corsi di fotografia. La carriera professionale inizia nel 1927, scatta fotografie industriali. Ha già idee molto chiare. E’ convinta che “l’industria è il vero luogo dell’arte…i ponti, le navi, le officine hanno una bellezza inconscia e riflettono lo spirito del momento”. Nelle sue immagini evidente l’influenza della pittura cubista: sovrapposizione dei piani, riduzioni bidimensionali, geometrie astratte. Ci sono poi le “lezioni” del cinema espressionista russo e tedesco, le suggestioni degli effetti di luce. Fotografie “industriali” che realizza in un momento favorevole: gli Stati Uniti “devono” credere e sognare nella tecnologia, antidoto per combattere e sconfiggere la drammatica incombente Grande Depressione.

Henry Luce, caporedattore di Time, la invita a collaborare a una nuova rivista illustrata: Fortune. Sono gli anni dell’importante campagna fotografica della Farm Security Administration. Bourke-White e lo scrittore Erskine Caldwell suo futuro marito, intraprendono un viaggio di ricerca e documentazione sociale nel sud; ne ricavano il libro You Have Seen Their Faces. Le fotografie sono già caratterizzate per contenuti e stile. Il primo numero di Life (23 novembre 1936), utilizza una sua foto per la copertina: i lavori finiti della diga di Fort Peck, nel Montana. Fa il giro del mondo, un punto di svolta della professione del fotografo nell’universo femminile.

Un primato dietro l’altro: la prima ad arrampicarsi sulle colate di ferro delle fonderie e affronta il calore delle fornaci; a sperimentare la fotografia aerea; a documentare la Russia del piano quinquennale; prima fotoreporter di guerra accreditata dall’esercito americano. Per lei si disegna appositamente un’uniforme, la sigla W.C. (“War Corrispondent”) sulle mostrine.

La notte del 26 luglio 1941, quando i nazisti invadono la Russia si trova all’ambasciata americana a Mosca, Sale sul tetto, inizia a scattare. La sagoma del Cremlino si staglia contro la luce dei bengala e della contraerea. E’ l’unica fotografa straniera testimone dell’evento. Attraverso la valigia diplomatica invia immediatamente le sue istantanee negli Stati Uniti d’America. Grazie all’intervento del presidente Roosevelt scatta il primo ritratto non ufficiale di Stalin: per molti anni l’unico con circolazione autorizzata al di fuori dell’URSS. Sviluppa le foto nella vasca da bagno, gli scatti diventano un prolungamento del suo sguardo. Racconta: “Ogni allarme aereo mi coglieva mentre sviluppavo tre o quattro pellicole. In genere, mi nascondevo sotto il letto con il cronometro in mano aspettando che le guardie finissero l’ispezione per tornare alla vasca prima che la pellicola potesse rovinarsi”.

Nel 1943 è la prima donna che “accompagna” i caccia americani che bombardano, fotografa i più violenti attacchi all’esercito tedesco. Immortala gli assedi della linea gotica, nelle zone di Loiano e Livergnano nell’Appennino Emiliano. Nel 1952 capisce per prima i tragici risvolti della guerra di Corea. Realizza quella che considera la sua fotografia migliore: il ritorno a casa di un dissidente sud coreano e la madre che gli corre incontro per abbracciarlo: “Il connubio perfetto di umanità e di tempismo del fotografo, in grado di trovarsi nel luogo giusto al momento giusto”.

Pioniera dell’informazione e dell’immagine esplora ogni aspetto della fotografia: dalle prime, dedicate al mondo dell’industria e ai progetti corporate, fino ai grandi reportage per Fortune e Life; le cronache visive della guerra mondiale, i celebri ritratti di Stalin e Gandhi (poco prima che venisse assassinato); il Sud Africa dell’apartheid, l’America dei conflitti razziali: un percorso esistenziale che rivela capacità visionaria e narrativa, ne ricava “storie” fotografiche dense e coinvolgenti. Teorizza: “La fotografia non dovrebbe essere un campo di contesa fra uomini e donne“; e tuttavia confessa: “In quanto donna è forse più difficile ottenere la confidenza della gente e forse talvolta gioca un ruolo negativo una certa forma di gelosia; ma quando raggiungi un certo livello di professionalità non è più una questione di essere uomo o donna”…

Nel 1953 le viene diagnosticato il morbo di Parkinson. Si sottopone ad un delicato intervento chirurgico, è costretta a ridurre drasticamente l’attività di fotografa, si dedica alla scrittura. L’autobiografia Portrait of Myself (Il mio ritratto), è un bestseller. Dopo una caduta nella sua casa di Darien nel Connecticut, muore il 27 agosto 1971. Ha solo 67 anni.