“Mi piaceva molto questo personaggio che combatte disperatamente per essere una persona solida, responsabile, una piombatura etica, respingendo le proprie pulsioni senza rendersi conto che in questo modo fa un disastro, nella sua vita, nella sua famiglia. Si riscatterà con la nipote quando finalmente sarà libero dal sentirsi autocompresso. Ho cercato di raccontare la sua vita un po’ alla rinfusa cominciando dalla fine e i momenti salienti, di svolta, di passaggio. Nel libro di Veronesi da cui il film è tratto è tutto più ordinato perché ci sono le date, i capitoli, sai sempre dove stai, io ho voluto rilanciare.”

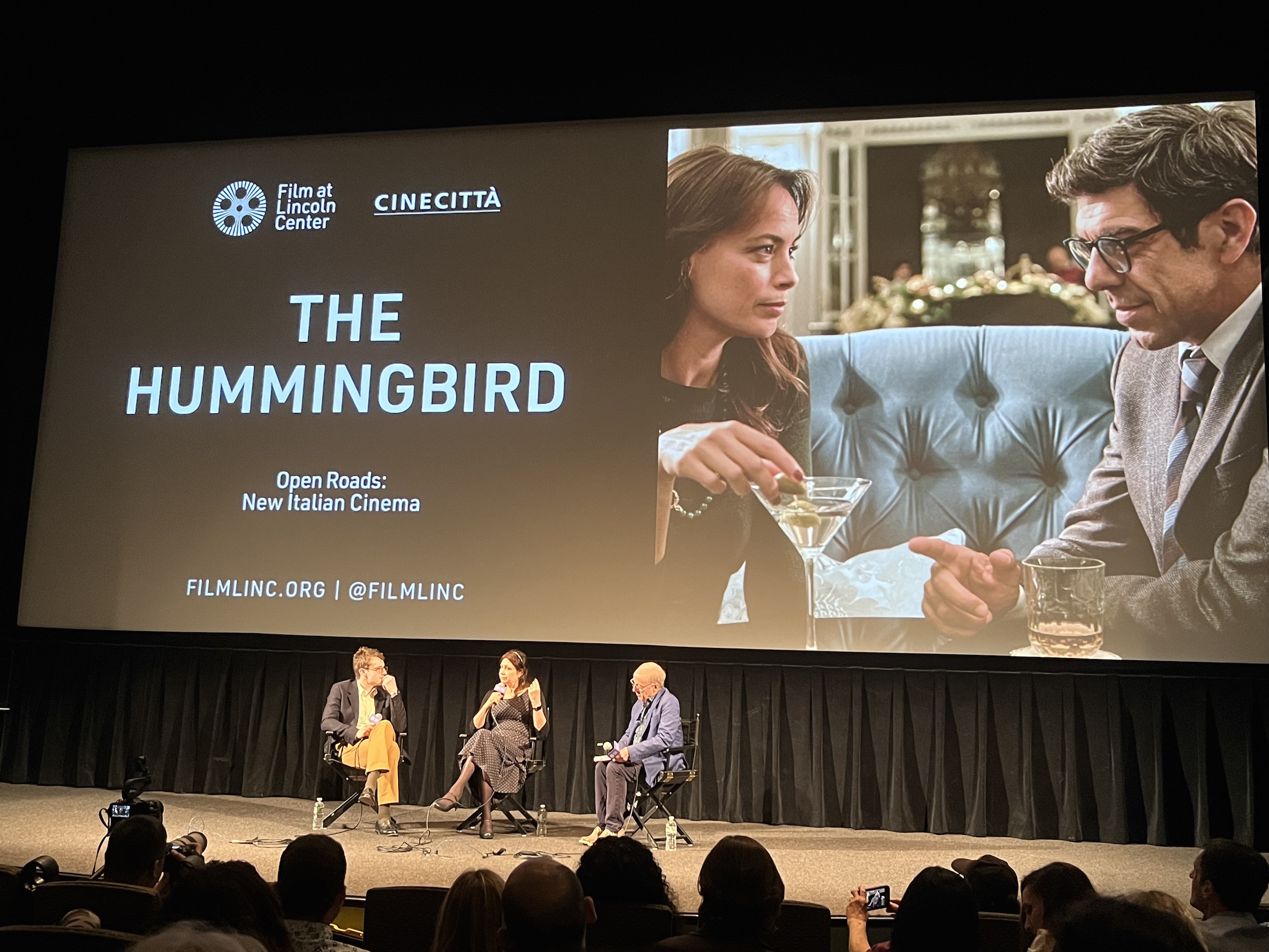

Francesca Archibugi parla del suo ultimo film “Il colibrì” o “The Hummingbird” che ha aperto la rassegna Open Roads (si replica al Walter Reade Theatre il 7 giugno alle 18) con grandi file al botteghino. La sua voce è calma, sommessa, come la sua persona, quasi un po’ schiva. Come se il successo conquistato non la riguardasse, non fosse suo. Eppure “Il Colibrì” ha raggiunto i 3 milioni di incasso che è un risultato eccezionale in Italia con la crisi delle sale post pandemia. E ora la regista sta montando una serie di 8 episodi di 50 minuti l’uno da La Storia di Elsa Morante per la Rai. Di tutto ciò parliamo, cominciando da una precisa scena del film, molto importante, una eutanasia.

“Credo che le persone debbano poterlo fare in modo legale, alla luce del sole con i propri cari intorno. Non ci avevo mai veramente pensato fino in fondo, cioè, sapevo che la pensavo così, però nel momento in cui mi sono messa a scrivere la scena e le relazioni fra i personaggi, mi sono resa conto fino in fondo di quanto è giusto morire così con i tuoi cari, lasciandoli nel modo più sereno possibile.

Ora stai lavorando a La Storia?

Ho finito le riprese e sto montando. Ho fatto 6 mesi di riprese, 8 mesi di montaggio, un anno di scrittura: sono sotto La Storia da tempo, praticamente in dissolvenza incrociata con Il Colibrì. Non prendo una vacanza da tre anni, non so come faccio a stare in piedi, e una vacanza significa anche solo un weekend.

Perché La Storia?

Me l’hanno proposto. E’ il libro della mia vita, quello che mi ha fatto nascere la voglia di raccontare, l’ho letto a 16 anni, quindi il primo impulso è stato dire di no perché non mi sentivo all’altezza, ero impaurita, spaventata. Poi tutti mi hanno detto e chi lo fa? Magari qualcuno che si sente all’altezza ma non parte con questo sentimento che bisogna onorare il libro? Così mi sono decisa, ho cercato di onorarlo, entrandoci dentro e facendolo mio, non è stato difficile, la vicenda è straziante.

Perché La Storia in questo momento?

Perché è sempre questo momento. Adesso abbiamo gli occhi spalancati sulla guerra, però non è che la guerra non c’è stata in questi anni, non è che non c’era l’Afganistan, la Siria, il Ruanda: La Storia racconta la guerra che macina e distrugge le piccole persone, una cosa che succede sempre, è sempre successa, in tutti i secoli. La cosa bella di Elsa Morante è che lo racconta senza retorica e anche con una certa forza umoristica perché questo terzetto, questa famigliola, Ida, una maestra, mezza ebrea, terrorizzata da questo, non certo madre coraggio, non Anna Magnani, con suo figlio Nino, prima fascista, poi partigiano, poi contrabbandiere, il bambino nato da uno stupro, questo strano Useppe, tutti loro vanno avanti. Il cast è eccezionale, sono stati bravissimi insomma speriamo bene.

Torniamo agli inizi, al sorprendente successo di “Mignon è partita”…

È stato un grandissimo successo, ha vinto in tutto il mondo, pensavo fosse una cosa seppellita dentro di me e invece è stata capita. La cosa che ti sorprende è quando hai un progetto narrativo quasi nascosto, che non osi parlarne nemmeno ai produttori, che ti pare che stai sparando troppo alto, perché è una storia di formazione che scende dai lombi del romanzo ottocentesco, poi invece lo fai e viene capito. Io mi sono anche un po’ spaventata, nel senso che speravo andasse benino, ero pronta ad una vita di cineasta sfigata come tanti miei amici che adoravo, più grandi di me e mai mi sarei aspettata di entrare nel cinema industriale, mi sono sentita d’un tratto investita di una grossa responsabilità.

Soffri un po’ la sindrome dell’impostore?

Credo che gli artisti ce l’abbiano tutti perché per quanto raggiungi dei traguardi non ti senti mai veramente legittimato a questa enorme feilcità di fare il lavoro che ami e per il quale sei pagato. Io ancora non ci credo: guardo i bonifici e mi stupisco che non li devo dare io a loro i soldi. Anche parlando con gli amici registi che hanno vinto l’oscar tipo Sorrentino o Tornatore, tutti ci portiamo dentro questa cosa, non importa il livello che riesci a raggiungere. Spesso i più fragili sembrano dei palloni gonfiati, ma dentro siamo tutti dei pappamolli e ci chiediamo non sto togliendo il lavoro a qualcuno più bravo di me?

Pensi che quello che presenti sugli schermi possa avere un impatto?

Io lo spero, certo non sulle masse, però più di una volta mi è capitato che qualcuno degli spettatori mi abbia detto: questo film è stato importante per me, per questo o quel motivo. Tutti i miei film li considero un unico film, una commedia umana, come tutti i romanzi di Balzac messi in fila, io tento di fare la stessa cosa: di raccontare la nostra vita. Il mio motore è chiedermi, e raccontare, perché siamo in questa valle di lacrime e come facciamo a sopravvivere. Sembra una banalità, ma la condizione umana è tragica, eppure la vita è bellissima e te ne accorgi solo a sprazzi.

Come facciamo con tutte le notizie terribili che ci arrivano?

Non dobbiamo smettere di lottare, anche solo come nostra terapia personale, non smettere mai di dire questo è giusto o non è giusto, posso fare qualcosa, anche la stupidaggine di mandare un sms per donare agli alluvionati ti fa sentire parte di quella comunità che sta soffrendo, non altro, indifferente distaccato.

Forse come nel film Il Colibri c’è bisogno di maggiore responsabilità nei confronti del mondo che ci circonda?

Si, le persone così sono poche, sono delle calamite, sempre ricercate perché sono il baricentro e tutti gli altri, tutti noi, siamo deboli, non riusciamo ad assumerci veramente le nostre responsabilità.