Ci chiediamo in tanti se la pericolosa e disastrata Russia che abbiamo sotto gli occhi, sia responsabilità esclusiva dell’ultimo inquilino del Cremlino, Vladimir Vladimirovič Putin, o se le colpe dell’attuale situazione siano da condividere con i predecessori. La risposta la darà la storia, ma – senza minimamente sottovalutare i carichi persino penali e criminali pendenti su Putin – non possono essere estranei all’attuale situazione gli errori compiuti, nella fase di liquidazione dell’Unione Sovietica, dagli allora governanti. L’ultimo presidente dell’Urss, Michail Sergeevič Gorbačëv, per voler tenere in piedi un sistema che non aveva più ragione di esistere, produsse riforme frettolose, quanto confuse e quindi irrealizzabili, saldando sugli effetti della lunga stagnazione brezneviana il caos della perestrojka. Il primo presidente della nuova Russia, Borís Nikoláevič Él’cin, con l’acqua sporca del socialismo realizzato, buttò via un sistema politico ed economico che, per quanto balbettante ancora funzionava, senza nulla di sistemico con cui sostituirlo.

Partendo da premesse a loro modo democratiche, i due attizzarono corruzione, inefficienze, disordine, insurrezionismi e rivoltismi che arrivarono a minacciare la sicurezza dello stato. Putin si sarebbe costruito speculando sulla memoria collettiva di anni che per la stragrande maggioranza dei cittadini furono spaventosi e dolorosi. Dal vaso di Pandora dell’immobile sclerotizzata realtà russa era stato tolto il tappo del potere dispotico, e tutti i suoi mali erano stati lasciati liberi di spandersi.

Partendo da premesse a loro modo democratiche, i due attizzarono corruzione, inefficienze, disordine, insurrezionismi e rivoltismi che arrivarono a minacciare la sicurezza dello stato. Putin si sarebbe costruito speculando sulla memoria collettiva di anni che per la stragrande maggioranza dei cittadini furono spaventosi e dolorosi. Dal vaso di Pandora dell’immobile sclerotizzata realtà russa era stato tolto il tappo del potere dispotico, e tutti i suoi mali erano stati lasciati liberi di spandersi.

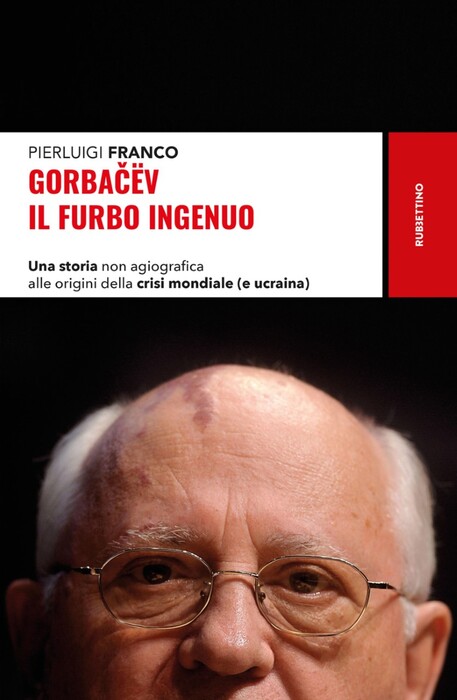

Sulle responsabilità dell’ultimo presidente sovietico, spende quasi quattrocento pagine, Pierluigi Franco, con un libro il cui titolo – Gorbačëv Il furbo ingenuo – suona come una sentenza. Tanto più che nel sottotitolo, l’autore diventa anche più esplicito: “Una storia non agiografica alle origini della crisi mondiale (e ucraina).” Un po’ troppo, confesserà chi, come il recensore, la vicenda di quella presidenza l’ha vissuta da vicino, e ha potuto apprezzarne, pur tra le tante ombre, alcune rilevanti luci, come la convinzione della necessità di umanizzare il rapporto tra potere sovietico e popolo, e di riconciliare l’Urss con il mondo. Il protagonista era probabilmente troppo avanti rispetto agli increduli suoi compatrioti (abituati a ben altro stile di governo), e ai dirigenti del partito e dello stato-caserma, indisponibili a collaborare con la pletora di consiglieri economici e politici – non sempre capaci, va sottolineato – dei quali si era circondato.

Ha ragione Franco nel descrivere l’uomo come un burocrate carrierista, incapace di qualunque critica ai suoi capi mentre – giovanissimo – scalava le posizioni all’interno del partito, sorta di banderuola pronta a muoversi dove il vento lo spingeva. Ha meno ragione quando dimentica che, nel momento storico del vento favorevole alla distensione tra le superpotenze nucleari e all’apertura della società sovietica alla libertà d’espressione e al multipartitismo, quel burocrate ora a capo del partito e dello stato, fu favorevole a farsi trasportare verso lidi diversi da quelli nei quali – prima sotto lo zarismo, poi con Lenin e Stalin – i russi vivevano da sempre. Sul piano internazionale, ci furono passi importanti verso la riduzione degli armamenti nucleari e l’apertura di credito all’occidente. Sul piano interno, la glasnost significò un’inattesa boccata d’aria fresca per la libertà delle arti, del pensiero, dell’informazione.

Ad onor del vero, nella postfazione al libro, Franco attribuisce a El’cin, molto più che al suo predecessore, gli aspetti negativi della transizione russa dall’era sovietica all’attuale, richiamandone l’ubriachezza continua e la complicità con i clan di corruzione e malavita, che avrebbero riportato il potere alle oligarchie della sicurezza e dello stato, incarnate dal funzionario Putin. Tuttavia chiude il libro con un giudizio lapidario che attribuisce a Gorbačëv responsabilità non sue: “Tirando le somme si può dire che l’uomo che voleva favorire la pace, sbagliando politica ha involontariamente favorito la guerra. E il dramma dell’Ucraina ne è la dimostrazione più tragica.” Non fu “il furbo ingenuo” a frantumare l’Urss: non gli fu consentito da chi lo umiliò, prima con il colpo di stato poi con il j’accuse di fronte al parlamento russo, di pilotare gradualmente l’uscita dall’Urss delle repubbliche non russe che stavano esprimendo la volontà di uscirne. Sempre ammesso che volesse davvero un processo del genere, perché, come l’ultimo dei militi giapponesi disperso nell’isola lontana del Pacifico, Gorbačëv – un misto di onestà idealistica e incapacità politica – volle sino alla fine salvare e difendere l’indifendibile: il comunismo e l’Urss.

Pierluigi FRANCO Gorbačëv, il furbo ingenuo

Rubbettino, 2022