Centovent’anni e passa. Tanto è occorso per svelare l’identità della donna che Puccini incontrò nel 1900 a Torino e che divenne la sua amante. Non una fra le tante, bensì una giovane che rischiò di far naufragare il tormentato rapporto con la gelosissima donna Elvira, con la quale il musicista da lungo tempo conviveva more uxorio. Questa e altre rivelazioni nel terzo volume dell’Epistolario di Giacomo Puccini uscito a Firenze per la Casa editrice Olschki, curato dai musicologi Francesco Cesari e Matteo Giuggioli. La pubblicazione dell’intera opera è diretta da Gabriella Biagi Ravenni e Dieter Schickling, studioso scomparso di recente, del Centro Studi Puccini di Lucca. Il volume copre gli anni che vanno dal 1902 al 1904: periodo cruciale nella vicenda artistica e umana del compositore lucchese di cui nel 2024 si celebrerà il centenario della morte. Ne parliamo con l’esperto Maurizio Sessa, che preferisce definirsi un “appassionato” di Puccini e che per primo ha annunciato la scoperta. Il giornalista e scrittore, nel 2019 ha curato per Maria Pacini Fazzi editore di Lucca il libro Andrò nelle Maremme. Puccini a caccia tra Bolgheri e Capalbio nelle lettere inedite a Giuseppe della Gherardesca e Piero Antinori (1903-1924), centosessanta lettere di proprietà del marchese Piero Antinori.

Sveliamo il mistero. Chi era la fantomatica giovane amante di Giacomo Puccini detta di volta in volta Cori, “Piemonte” o “la torinese”?

Finora la conoscevamo soprattutto come Cori, e tale è rimasta per oltre un secolo. Ora, grazie all’uscita del terzo volume dell’Epistolario pucciniano, che offre al lettore 884 missive, sappiamo che si chiamava Corinna Maggia ed era originaria di Cossato, in provincia di Biella. A Torino studiava alle Magistrali e nel 1905, dopo la rottura della relazione sentimentale con Puccini, consumatasi dal 1900 al 1903, pubblicò un libro intitolato L’insegnamento dei lavori donneschi e dell’economia domestica nella scuola elementare pratica.

Fu davvero un grande amore per Puccini?

Certamente. Se ne innamorò alla follia tanto da avanzare una promessa di matrimonio che poi non venne rispettata.

Ci fu qualcuno che si oppose a questa unione?

Oltre a Elvira Bonturi, la donna sposata con la quale il musicista fresco di Conservatorio era scappato da Lucca, avendo poi con lei un figlio nel 1886, per mettere fine alla relazione intervenne anche Giulio Ricordi, l’editore e “padre putativo” di Giacomo, con un durissimo j’accuse al suo pupillo. Si tenga conto che nel trienno 1902-1904 veniamo condotti per mano nel “cantiere” di “Madama Butterfly” e l’editore era seriamente preoccupato che l’opera non arrivasse a compimento.

Come si è giunti all’identificazione di Corinna Maggia?

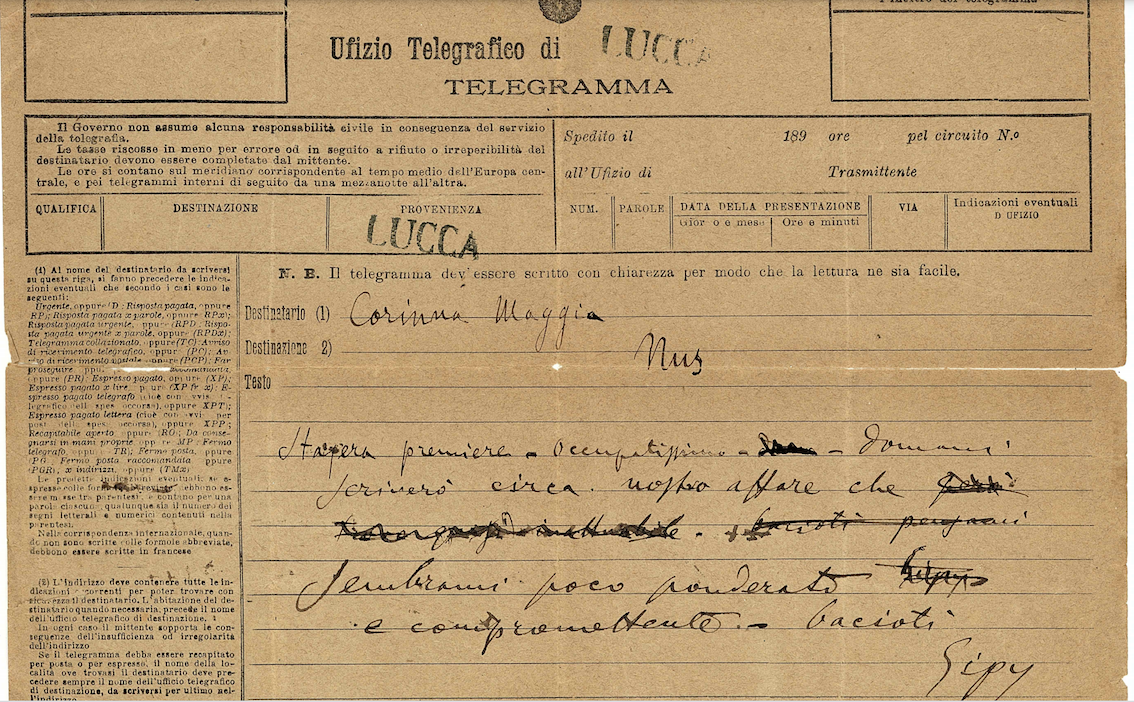

Galeotto fu il telegramma. Il mistero dell’identità della donna è stato svelato con il ritrovamento della minuta di un telegramma di Puccini da parte di Gabriella Biagi Ravenni e Dieter Schickling nel corso delle loro ricerche a Torre del Lago, la casa-museo dov’è custodito l’Archivio storico della Fondazione Simonetta Puccini (l’unica nipote del maestro) per Giacomo Puccini diretta da Patrizia Mavilla e presieduta da Giovanni Godi. I due studiosi ne hanno poi comunicato il rinvenimento ai curatori.

Come andò a finire la storia tra Cori e Puccini?

L’intrigo amoroso, fra varie vicissitudini, si protrasse per tre anni. Poi, come già detto, intervenne Elvira impaurita che il suo rapporto more uxorio con Puccini, che a suo tempo aveva provocato scalpore a Lucca, si concludesse bruscamente. A porre fine alla relazione tra Giacomo e Corinna fu però un incidente d’auto: un colpo di scena melodrammatico che rischiò di trasformarsi in tragedia. La sera del 25 febbraio 1903, ritornando a Torre del Lago di notte, l’automobile su cui viaggiavano Giacomo, Elvira e il loro figlio Antonio, sbandò, ribaltandosi in un fossato. Giacomo riportò la frattura della tibia della gamba destra e fu così costretto a un lungo periodo di convalescenza. Impossibilitato a incontrare Corinna, il compositore venne “assediato” dalle sue sorelle e dalla gelosissima compagna di vita.

Eppure il compositore finì per sposarla…

Esatto. A sbrogliare l’intricata matassa sentimentale, ventiquattro ore dopo l’incidente, sopraggiunse la morte di Narciso Gemignani, il marito che Elvira aveva lasciato per inseguire il suo sogno d’amore con il giovane operista di belle speranze che aveva esordito con “Le Villi”. Trascorsi i dieci mesi di vedovanza previsti dalla legge, Elvira ricelebrò, per dirla con l’Ariosto, i “legittimi imenei”, e il 3 gennaio 1904 Giacomo ed Elvira si unirono in matrimonio civile e religioso.

Corinna fu l’unica donna importante per Puccini in quegli anni?

Probabilmente sì, anche se entrarono in scena altre donne destinate a recitare nella sua vita “ruoli” da protagonista. Durante la convalescenza che serviva al compositore per ristabilirsi dall’incidente, a casa Puccini fu assunta una giovanissima domestica: Doria Manfredi. La cugina di Doria era Giulia Manfredi; quest’ultima, come più tardi si racconterà, avrebbe avuto una relazione con il compositore e gli avrebbe dato un figlio. Il condizionale è d’obbligo. Nel 1909, a distanza di due anni dalla prima volta in cui Puccini si era recato a New York, Doria si suicidò avvelenandosi: Elvira, sulla pubblica piazza, con ingiurie irripetibili, l’aveva accusata di essere l’amante di suo marito, e in preda a irrefrenabile gelosia aveva invitato il parroco di Torre del Lago a far sì che la fanciulla si allontanasse dal paese sul lago di Massaciuccoli.

Questo tragico episodio condizionò la creatività di Puccini?

Direi di sì. Appresa la morte cruenta di Doria, Puccini, che era scappato a Roma, cadde in una profonda depressione e per mesi abbandonò la sua nuova opera: La fanciulla del West. Riconciliatosi con la moglie, dalla quale si era separato, Puccini conclusa l’“opera americana” presenziò, ma senza avere accanto Elvira, alla première al Metropolitan Opera House di New York il 10 dicembre 1910, riscuotendo immenso successo grazie anche alle magistrali interpretazioni di Enrico Caruso ed Emmy Destinn nei ruoli principali di Dick Johnson e Minnie, la titolare del locale “La Polka.

Il “potente cacciatore di uccelli selvatici, libretti d’opera e belle donne” sfoderò le sue armi anche all’estero?

Colpì anche in Inghilterra. Un’altra donna che lasciò il segno nella sua vita fu infatti Sybil Seligman, conosciuta a Londra nell’ottobre del 1904 in casa di Francesco Paolo Tosti, compositore di romanze da salotto o da camera, amico di Gabriele d’Annunzio e maestro di canto alla corte inglese. Sybil, con la quale Giacomo intrattenne un nutrito rapporto epistolare soltanto in parte pubblicato, dotata di grande fascino e sensibilità fu, per riprendere le parole di Enzo Siciliano, «la devotissima amica inglese, la compagna in spirito di quasi tutta la sua maturità d’artista». Un lampo d’amore che si sarebbe trasformato in duratura amicizia.

Ritiene che queste figure storiche abbiano influenzato il processo di ideazione delle celebri protagoniste delle opere di Puccini, considerato il massimo cantore dell’eterno femminino? Manon, Mimì, Butterfly, Minnie, Liù e Turandot sono realmente esistite?

Chi può dirlo… Qualche esegeta ha ritenuto opportuno stabilire una connessione organica tra le donne vere di Puccini e le donne delle sue opere liriche. Ipotesi, quella della “trasposizione diretta” dalla realtà all’immaginazione, non priva di fascino ma, a mio modesto avviso, poco aderente alla realtà. Sostenere che per dar vita alle sue eroine Puccini avesse bisogno ogni volta di innamorarsi di una donna diversa mi sembra francamente esagerato: lo ritengo un processo meccanico la cui semplicità non rende un buon servizio alla creatività davvero unica di un compositore troppo a lungo sottovalutato dalla critica ma osannato dal pubblico in tutto il mondo. Puccini era un uomo e un artista molto più complesso rispetto a quello che in larga parte, finora, ci è stata tramandato.

E allora chi era il vero Puccini?

Bella domanda. Per conoscere meglio i miti sono dell’avviso che convenga riportarli con i piedi per terra: studiarli e riproporli alla luce di documenti certi e attendibili, ai dati storici ai quali ogni studioso degno di tale titolo deve rigorosamente attenersi. Proprio come hanno fatto Francesco Cesari e Matteo Giuggioli, i due curatori del terzo volume dell’Epistolario pucciniano: un volume che già di per sé contiene tanti e tali spunti “romanzeschi” da non aver certo bisogno di altri frutto di mera fantasia.