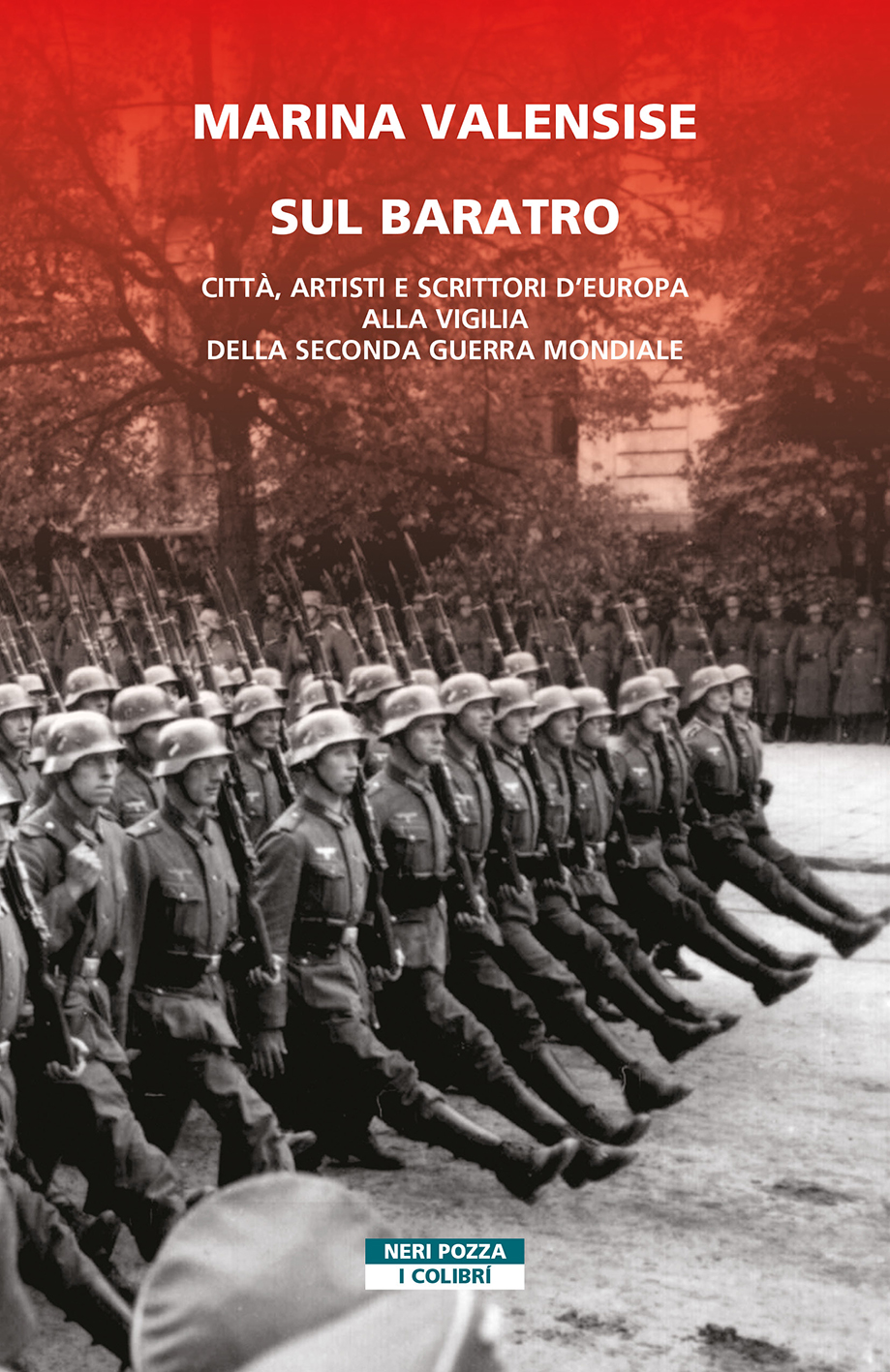

La coscienza del baratro, di essere sull’orlo e saperlo evitare, di avvertire gli altri o finirci senza capire. Alla luce di quello che sta succedendo in Europa con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin, questa capacità di sentire e interpretare il presente e l’immediato futuro è più attuale che mai. Marina Valensise ne è consapevole e con il suo libro “Sul Baratro – Città, Artisti e Scrittori d’Europa alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale” presentato all’Istituto Italiano di Cultura insieme al direttore Professor Fabio Finotti, dice chiaramente che si tratta di una riflessione su un passato non lontano per riuscire a capire meglio, forse, il presente.

Valensise si concentra su un anno, il 1938, e su quindici personalità che in varie città d’Europa sentono il sordo avanzare della guerra. Il 1938 è l’ultimo anno di una pace fittizia in Europa, tutto sta scricchiolando, l’annessione dell’Austria alla Germania nazista, dei Sudeti, in Italia le leggi razziali. Alla Conferenza di Monaco le potenze occidentali riconoscono le richieste territoriali hitleriane: ma la guerra è in agguato, è solo rimandata.

Marina Valensise va a cercare gli artisti, gli scrittori, i musicisti, gli aristocratici, si chiede se danzavano sull’abisso o lanciavano allarmi se cercavano di salvare se o anche gli altri. Racconta di personalità celebri come Freud, Zweig, Dali, di meno noti come Mihail Sebastian, Licy Wolff, di italiani come Toscanini e Moravia, dei poeti russi Mandelstam e Achmatova. Ma il loro è un destino diverso, persino più atroce, le loro vite stritolate da Stalin e le sue purghe, che uccisero più di 750mila persone e internarono nei gulag più di un milione di “oppositori”. Nel 1938 Mandelstam è in prigione e morirà nel gulag, sarà la moglie, Nadezhda, imparandone a memoria i versi, che dovevano essere distrutti, a consegnarli a noi. “La Achmatova, una russa di origine ucraina – spiega Valensise – è vedova del primo marito fucilato perché ritenuto un oppositore, il figlio è in carcere e lei non sa che fine farà. Scrive Requiem, una delle più belle poesie della letteratura russa, e rimane chiusa in casa tutta la vita, isolata, perseguitata da un regime che non poteva condannarla perché era troppo famosa, ma non le permetteva neppure di vivere.”

Altro il percorso di Alberto Moravia che nega di essere ebreo per continuare a fare parte dell’Italia di Mussolini. “Nel ‘38 si trova a scrivere una lettera molto imbarazzante”, spiega Valensise. Era già uno scrittore di successo, dopo la pubblicazione de “Gli indifferenti” nel ’29, scriveva per i giornali di regime, da Tevere di Interlandi alla Stampa di Malaparte, nel ‘38 va prima in America poi in Cina e scrive reportage da li, e quando arrivano le leggi razziali mette in campo le sue amicizie e le sue influenze nel Partito fascista. Scrive: “E’ vero che mio padre è israelita, ma mia madre è di sangue puro – spiega Finotti – quindi da una parte acconsente alla distinzione di purezza della razza e dall’altra in modo molto italiano sottolinea che da parte di madre è parente di un personaggio importante del fascismo…”

Diverse le scelte di Arturo Toscanini, direttore d’orchestra noto in tutto il mondo, oppositore dichiarato del regime fascista che nel ’33 si era rifiutato di dirigere a Bayreuth in protesta contro il regime nazista e che nel ‘38 parte per la Palestina per una serie di concerti con l’Orchestra Filarmonica della Palestina appena formata con musicisti che stavano venendo via dall’Europa sul baratro.

Un libro denso, come densa è la bibliografia e lo studio che Valensise ha affrontato per raccontare come un romanzo grandezze e bassezze dell’umanità.