Ciascuno ha la sua via di Damasco. La mia folgorazione è avvenuta all’inizio degli anni ’90, davanti a un manifesto litografico alto e stretto trovato casualmente: Linee postali per le Americhe – Servizi combinati fra le società Navigazione Generale Italiana e La Veloce. Al centro dell’immagine il profilo di due piroscafi affiancati e inquadrati nella cornice dal disegno floreale. Sotto, i nomi delle navi e dei comandanti, le date e i luoghi di partenza: il Regina Margherita del capitano Barabino impiegava 19 giorni per il viaggio da Genova a Montevideo e Buenos Aires. In fondo si leggevano le indicazioni tipografiche: stabilimento Pellas, 30 aprile 1902.

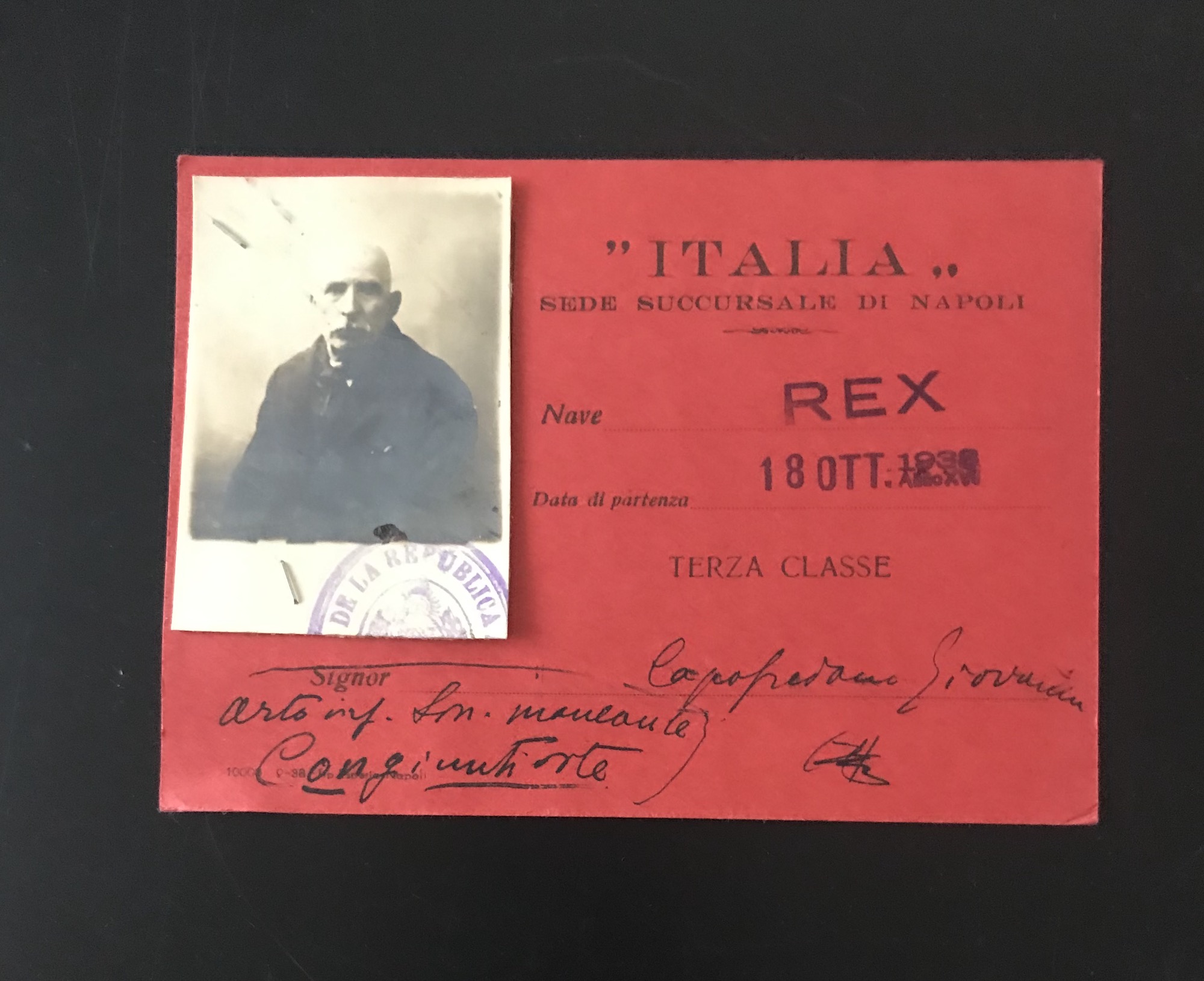

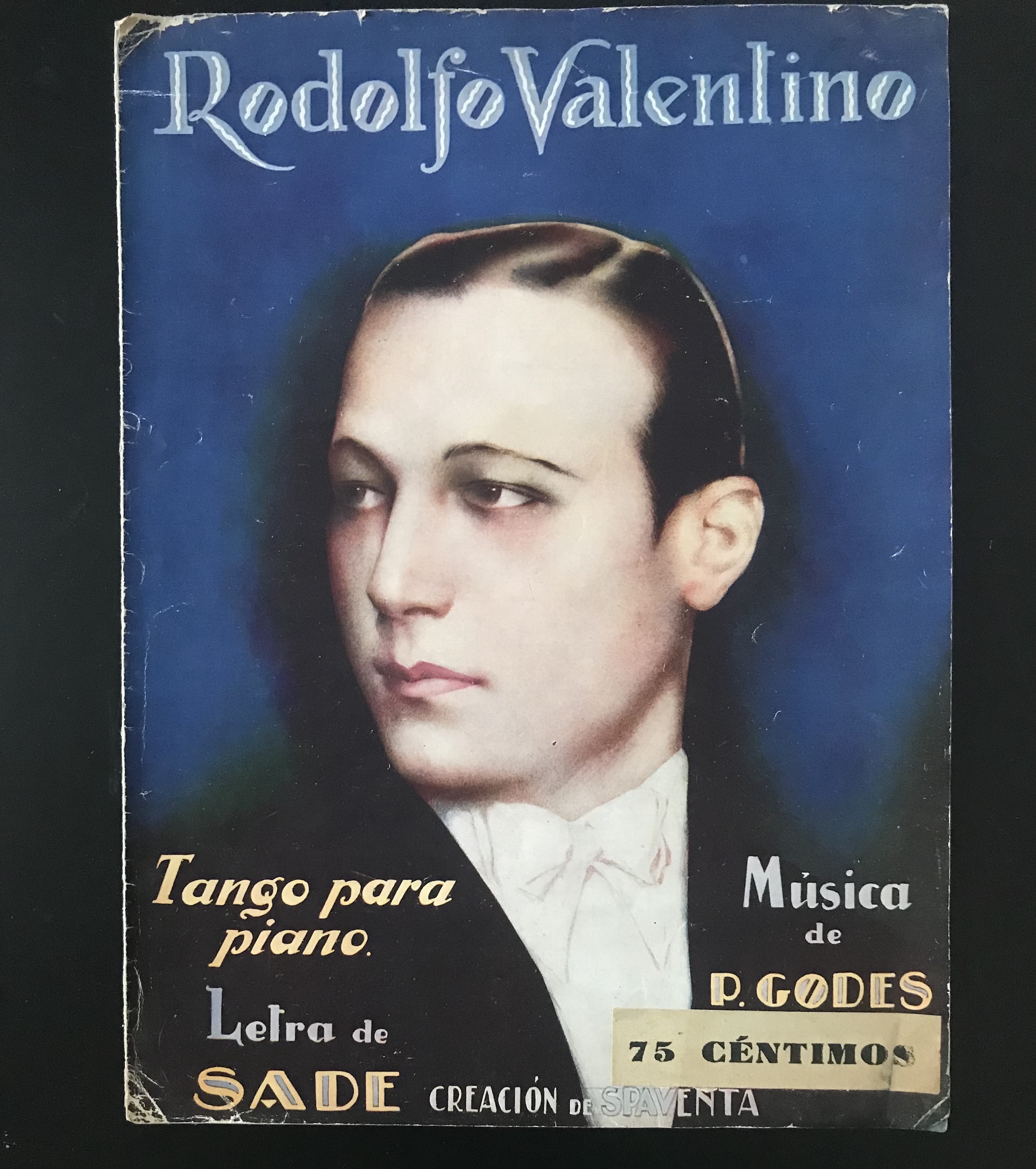

Quell’affisso mi colpì in maniera profonda. Più di tante parole, rappresentava l’dea di quella che è stata per cento anni la nostra emigrazione oltreoceano. Cominciai a raccogliere materiali di ogni genere su un fenomeno inciso nel Dna dell’Italia: fotografie, lettere, passaporti, biglietti, schede sanitarie, liste di passeggeri, coccarde, volantini, depliant, calendari, diari, spartiti musicali, dischi a 78 giri, fogli popolari, locandine cinematografiche, manuali, diplomi di cittadinanza, atti di matrimonio e tanto altro ancora. Ogni piccolo ritrovamento è stata una scoperta. Un’occasione di studio per capire da vicino lo spirito di chi stipava in un baule tutto quel che possedeva per andare incontro all’ignoto. Ho cercato di recuperare una memoria collettiva attraverso testimonianze dirette e documenti, storie tutte diverse e tutte uguali. Vite vere.

Anche il mio è stato un viaggio lungo, appassionante, condiviso con due compagni preziosi e più bravi di me: Paolo Cresci, toscano, e Italo Mario Nunzi, marchigiano. Entrambi non ci sono più e mi piace dedicare a loro la mostra allestita al Mercanteinfiera di Parma (dal 12 al 20 marzo), intitolata Partivano i bastimenti – Home sweet home America.

Siamo diventati un Paese di immigrati, dobbiamo ricordare che siamo stati il Paese degli emigranti. Angelo, 17 anni, partito dalla Lucchesia per il Brasile nel 1910, aveva due bustine di lino cucite nella camicia: nella prima portava l’aria della sua terra, nell’altra un pugno di spezie, entrambe odoravano di casa. Il ragazzino dalla pelle scura annegato davanti a Lampedusa, nel sacchetto cucito dentro il giubbotto teneva la pagella scolastica e la sua speranza di vita.

Nel 1861 l’Italia unita contava 26 milioni di abitanti. Nei successivi cento anni, altrettanti sarebbero andati via in cerca di fortuna, possibilità, lavoro. Vale la pena sottolineare che nel 1910 New York era la quarta città italiana dietro Napoli, Roma e Milano. Questi avventurosi sono stati un fattore decisivo nella trasformazione della società: la nostra e quella d’accoglienza.

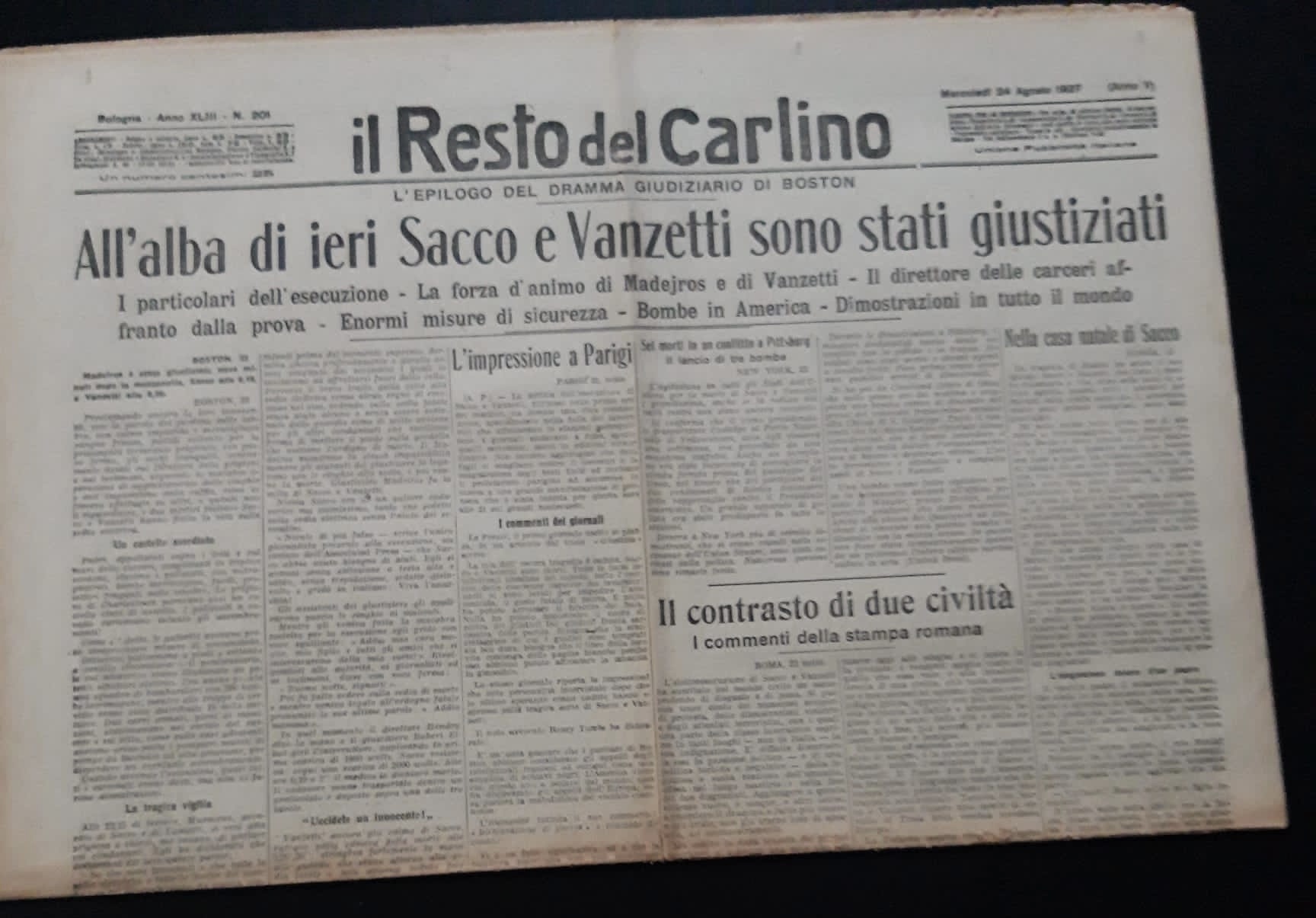

Accoglienza? Spesso sono stati osteggiati e vilipesi, vittime dei pregiudizi, ghettizzati in quartieri miserabili. Li chiamavano spregiativamente Macaroni o Dago. Ciò malgrado, i flussi migratori hanno lasciato un’impronta indelebile per l’arricchimento delle economie e delle culture altre da noi. Nel contempo le comunità all’estero hanno contribuito alla formazione del carattere e dell’identità nazionale.

Le traversate cominciarono nel 1864 quando l’armatore Giovanni Battista Lavarello inaugurò il servizio postale, mercantile e passeggeri tra Genova e il Sudamerica. Il primo collegamento regolare con gli Stati Uniti è tuttavia datato 1880: la tratta Palermo-New York, coperta dai siciliani Ignazio & Vincenzo Florio. E l’anno dopo, dalla fusione tra Florio e compagnia Raffaele Rubattino, nacque la Navigazione generale italiana. A inizio ‘900 le flotte erano consolidate. Cominciava il viaggio per mare di marchi storici, che avrebbero percorso con alterna fortuna la prima metà del secolo breve e oltre: La Veloce, Rocco Piaggio, Italia Navigazione, Lloyd Italiano (fondato a Genova da Erasmo Piaggio nel 1904), Lloyd Sabaudo, Lloyd Latino, Lloyd Triestino, Cosulich, Siculo-Americana, Sitmar, Transoceanica, Grimaldi, Flotta Lauro. Senza dimenticare le compagnie straniere. Le più frequentate erano Société Générale de Transportes maritimes à vapeur, Cunard, White Star Line (la compagnia del Titanic), Amburghese-Americana (ovvero Hamburg-American Line), Austro-Americana, Norddeutscher Lloyd e la Fabre Line costituita nel 1881.

Trasportavano gli emigranti reclutati con il passaparola, appoggiandosi a un formidabile messaggio: i manifesti pubblicitari. Grandi fogli da affissione vantavano (sulla carta) i migliori servizi durante la traversata _ nuovi splendidi piroscafi a due macchine e due eliche, massimo comfort, a bordo si parla italiano, telegrafia senza fili, grandiosi refettori, maggiori trattamenti ai passeggeri d’ogni classe. Venivano spediti mensilmente alle agenzie di rappresentanza, le curie, gli uffici comunali delle zone a più alta densità migratoria a tappezzare i muri dei paesi e le stazioni ferroviarie. Ma la realtà non era quella della propaganda.

L’inviato speciale Edmondo De Amicis sul piroscafo Galileo descriveva il porto di Genova nel 1889:

Operai, contadini, donne con bambini alla mammella, ragazzetti che avevano ancora attaccata al petto la piastrina di latta dell’asilo infantile passavano, portando quasi tutti una seggiola pieghevole sotto il braccio, sacchi e valigie d’ogni forma alla mano o sul capo, bracciate di materasse e di coperte, e il biglietto con il numero della cuccetta stretto fra le labbra>. A bordo, in terza classe, <la maggior parte degli emigranti, presi dal mal di mare, giacevano alla rinfusa, buttati attraverso alle panche, in atteggiamenti di malati o di morti, coi visi sudici e i capelli rabbuffati, in mezzo a un grande arruffio di coperte e di stracci.

Così si è svolto il più grande esodo di un popolo nella storia moderna. La maggioranza degli emigranti era di sesso maschile e in età attiva. A cavallo del ‘900 e fino agli anni ’30 ha prevalso il flusso transoceanico, cedendo il passo a quello europeo solo nel secondo dopoguerra: all’inizio del secolo scorso il viaggio dalla Sicilia alla Germania costava più di quello per New York. In cento anni sono sbarcati negli Usa 5,7 milioni di persone, 3 milioni in Argentina, 1,5 milioni in Brasile. A contribuire di più all’esodo è stato il Veneto (oltre 3 milioni di persone) seguito da Campania, Sicilia, Lombardia, Piemonte, Friuli e Calabria. E se il Sudamerica prometteva terre da coltivare, gli Stati Uniti costituivano un bacino attrattivo formidabile grazie alla ricettività del mercato del lavoro.

La lingua ufficiale era il dialetto di provenienza, i negozi erano assortiti da prodotti che arrivavano per nave dalla madrepatria. Nel 1903 a New York c’erano 2300 botteghe d’olio e vino italiano,1300 tra drogherie e rivendite di formaggi, 600 rivendite di frutta e verdura, 500 osterie, 3000 barbieri,1500 sarti, 200 tabaccai.

In terra straniera gli emigranti si ritrovavano nelle società di mutuo soccorso. Nella sola New York City all’inizio del secolo scorso se ne contavano 130: calabresi, siciliani, napoletani, veneti e altri gruppi etnici. A simboleggiarne l’appartenenza era una coccarda colorata, con il tricolore e la bandiera a stella e strisce ricamate, e la spilla raffigurante due mani che si stringono. Nelle occasioni di lutto la coccarda veniva indossata a rovescio, sul lato nero.

Fra i primi immigrati italiani giunti in Argentina spiccavano i genovesi, chiamati Xeneixes, che fondarono tra l’altro la squadra di calcio del Boca Juniors (la Boca era il quartiere dei liguri). Gli italiani settentrionali in genere erano soprannominati Bachicha (traslato di baciccia), dal cognome Battista tipico di Genova, porto principale di partenza. Quelli che si imbarcavano a Napoli furono invece detti Tanos, abbreviazione del termine Napolitanos che comprendeva anche abruzzesi, molisani, calabresi, pugliesi, lucani e siciliani. Molti di loro, come chi era sbarcato in Nordamerica, anziché lavorare sotto padrone aprivano attività commerciali legate a prodotti italiani d’importazione: in particolare agrumi, vino e olio

In precario equilibrio tra nostalgia e desiderio di integrazione, il tempo è passato in fretta. I gruppi di discendenza italiana oggi sono parte del tessuto connettivo delle nazioni di arrivo: si tratta di comunità di seconda, terza e quarta generazione. Il totale complessivo è stimato attorno ai 60 milioni di individui: come dire che nel mondo esiste un’altra Italia, speculare a quella sulla carta geografica. Secondo il censimento del 1990, negli Stati Uniti gli italo-americani sono 15 milioni: una persona ogni dieci vanta sangue italiano. Dalla pionieristica forza delle braccia al moderno apporto specialistico, dai contadini sui piroscafi ai cervelli che viaggiano in aereo, dalla valigia di cartone alla valigetta tecnologica, la grande saga dell’emigrazione italiana ha finalmente compiuto il suo percorso.

In precario equilibrio tra nostalgia e desiderio di integrazione, il tempo è passato in fretta. I gruppi di discendenza italiana oggi sono parte del tessuto connettivo delle nazioni di arrivo: si tratta di comunità di seconda, terza e quarta generazione. Il totale complessivo è stimato attorno ai 60 milioni di individui: come dire che nel mondo esiste un’altra Italia, speculare a quella sulla carta geografica. Secondo il censimento del 1990, negli Stati Uniti gli italo-americani sono 15 milioni: una persona ogni dieci vanta sangue italiano. Dalla pionieristica forza delle braccia al moderno apporto specialistico, dai contadini sui piroscafi ai cervelli che viaggiano in aereo, dalla valigia di cartone alla valigetta tecnologica, la grande saga dell’emigrazione italiana ha finalmente compiuto il suo percorso.