Il movimento filosofico-sociologico-artistico noto come situazionismo ha una data di nascita precisa, il 28 luglio del 1957, e un luogo: il piccolo borgo di Cosio Di Arroscia nella provincia di Imperia. Tra le figure di spicco troviamo Guy Debord, Asger Jorn, il belga Raoul Vaneigem e l’italiano Giuseppe Pinot-Gallizio. Guy Debord scrittore, regista e filosofo è tra i fondatori dell’Internazionale lettrista e dell’Internazionale Situazionista.

E’ Debord che con il saggio La società dello spettacolo più di altri rappresenta il pensiero che della società post-bellico che questo movimento cerca di contrastare: una società basata sull’immagine che crea una mistificazione della realtà volta a giustificare rapporti sociali diversificati. Ulteriori approfondimenti si trovano sul sito www.situazionismo.it.

Tre anni prima, tra il 1953 e il 1954 Guy Debord e Gilles Ivain (pseudonimo per Ivan Vladimirovith Chtchelovan) iniziarono un vagabondaggio per le piazze e le strade del I, IV e V arrondissement di Parigi, con incursioni nei quartieri ebraici, spagnoli e cinesi intramezzati da lunghe soste alcoliche nel quartiere di Marais. Le serate spesso finivano sulle meravigliose terrazze parigine con spettacoli improvvisi, musica, giochi.

Uno degli scopi – in aperta critica ad un’urbanistica che metteva confini tra spazi e funzioni- era riutilizzare gli spazi sociali comuni, le piazze, le terrazze ecc. col solo fine di “godere” della città.

Avevano venti e ventuno anni. Le loro sortite erano concepite come vere e proprie avventure urbane nelle quali coinvolgevano artisti o sbandati vari nel mettere in scena la grande rappresentazione della vita. Come scrisse Debord “era una deriva a grandi tappe, in cui niente assomigliava al giorno prima e che non si arrestava mai. Incontri sorprendenti, ostacoli notevoli, tradimenti grandiosi, incantesimi pericolosi”.

Questa breve e intensa stagione di questo movimento artistico, diede vita alle derive psicogeografiche, passeggiate in cui ci si lasciava andare alle sollecitazioni urbane. Per provare a comprenderlo, o a incuriosirsi a farlo, va collocato storicamente nella Parigi dell’immediato dopoguerra, negli studi di quegli anni della città di Le Corbusier, in quelli di Walter Benjamin sul flaneur e sulle rinnovate abitudini a passeggiare in città ricostruite e piene di promesse. Scrive Benjamin a proposito di Parigi e del flaneur: “Si schiude davanti a lui come un paesaggio, lo circonda come una stanza”.

Sarebbe possibile, o auspicabile, oggi una stagione del genere nella città post pandemia?

C’è un’artista a Roma che nella prima estate di covid-19 (purtroppo ora ci avviciniamo a viverne una seconda in Italia) per cercare di risollevare un settore come quello della cultura duramente colpito dalla crisi (ma anche prima e anche dopo; basti pensare agli esigui “ristori economici” destinati al settore della cultura rispetto a quello della ristorazione) propose a luglio degli “Spettacoli Improvvisi”.

Per un lettore di una città come NY, città-spettacolo per eccellenza, dove il settore culturale è ben sostenuto, potrà sembrare routine.

Per Roma no. Anche perché venne fatto tutto senza alcun contributo pubblico, ma solo attraverso donazioni di singoli cittadini che permisero a numerosi artisti di esibirsi nell’arco di un week end dal centro storico a quartieri periferici romani, tra performance teatrali, musica di strada, passeggiate, installazioni. Tanto era, ed è, il desiderio di un tempo libero di qualità.

Questa artista è Giulia Anania autrice, poeta, cantante. Insomma un’artista poliedrica capace di esplorare territori di conoscenza apparentemente poco affini come quello di chi scrive, la sociologia.

Capace di creare “situazioni” mettendo realmente in rete (e non per finta, come spesso si scrive auspicando di farlo, ma in realtà coltivando ciascuno l’orto della propria disciplina o espressività artistica) artisti e professionisti. In un apparente caos cosmico di cui tuttavia, solo alla fine dello “spettacolo”, si riesce a ricondurre ordine e filo logico.

Durante il difficile Natale 2020, con le zone rosse istituite in tutto il paese, Anania ha inventato un progetto solidale per far sentire meno sole le persone attraverso il filo rosso della poesia.

Ispirandosi alle poesie al telefono di Gianni Rodari, e ospitata nei locali di un municipio romano, ha dato via al progetto “Pronto Poesia”: chi lo desiderava chiamava un numero verde, dall’altra parte un attore leggeva una poesia e rendeva meno amara l’attesa o la solitudine di un Natale unicamente tragico.

Ispirandosi alle poesie al telefono di Gianni Rodari, e ospitata nei locali di un municipio romano, ha dato via al progetto “Pronto Poesia”: chi lo desiderava chiamava un numero verde, dall’altra parte un attore leggeva una poesia e rendeva meno amara l’attesa o la solitudine di un Natale unicamente tragico.

Il rapporto di Anania con la poesia parte da lontano, dal padre Vincenzo Anania, magistrato e poeta, fondatore nel 1990 del quadrimestrale di poesia “Pagine” che contribuì a far conoscere in Italia molti poeti e divulgarne l’opera di altri come Alda Merini.

Qui c’è un’intervista che rilasciò nel 2011, due anni prima della scomparsa.

Tra il 1984 e il 1990 Vincenzo Anania riuscì a far dialogare poesia e mondo carcerario. Nel carcere di Rebibbia vennero condotti corsi di poesia bisettimanali e in seguito, con l’ausilio del Ministero di Grazia e Giustizia e delle autorità carcerarie di Rebibbia, organizzò tre concorsi di poesia di detenuti; i primi due per tutte le carceri italiane, il terzo per tutte le carceri d’Europa, nelle lingue italiana, francese, spagnola, inglese e tedesca. Circa duemila i partecipanti, le migliori poesie scelte da apposita commissione con noti poeti romani furono pubblicate a cura della provincia di Roma, in tre volumi, con gli originali e le traduzioni in italiano.

In una delle sue poesie scrive “ho messo da parte il libro, ed ho iniziato a leggere te” per ricordarci l’infinità delle narrazioni nascoste in ognuno di noi, tutte degne di essere ascoltate e celebrate. Un verso che mi fa ricordare una frase celebre di C. Bukowsky “l’umanità è il più bello spettacolo del mondo”.

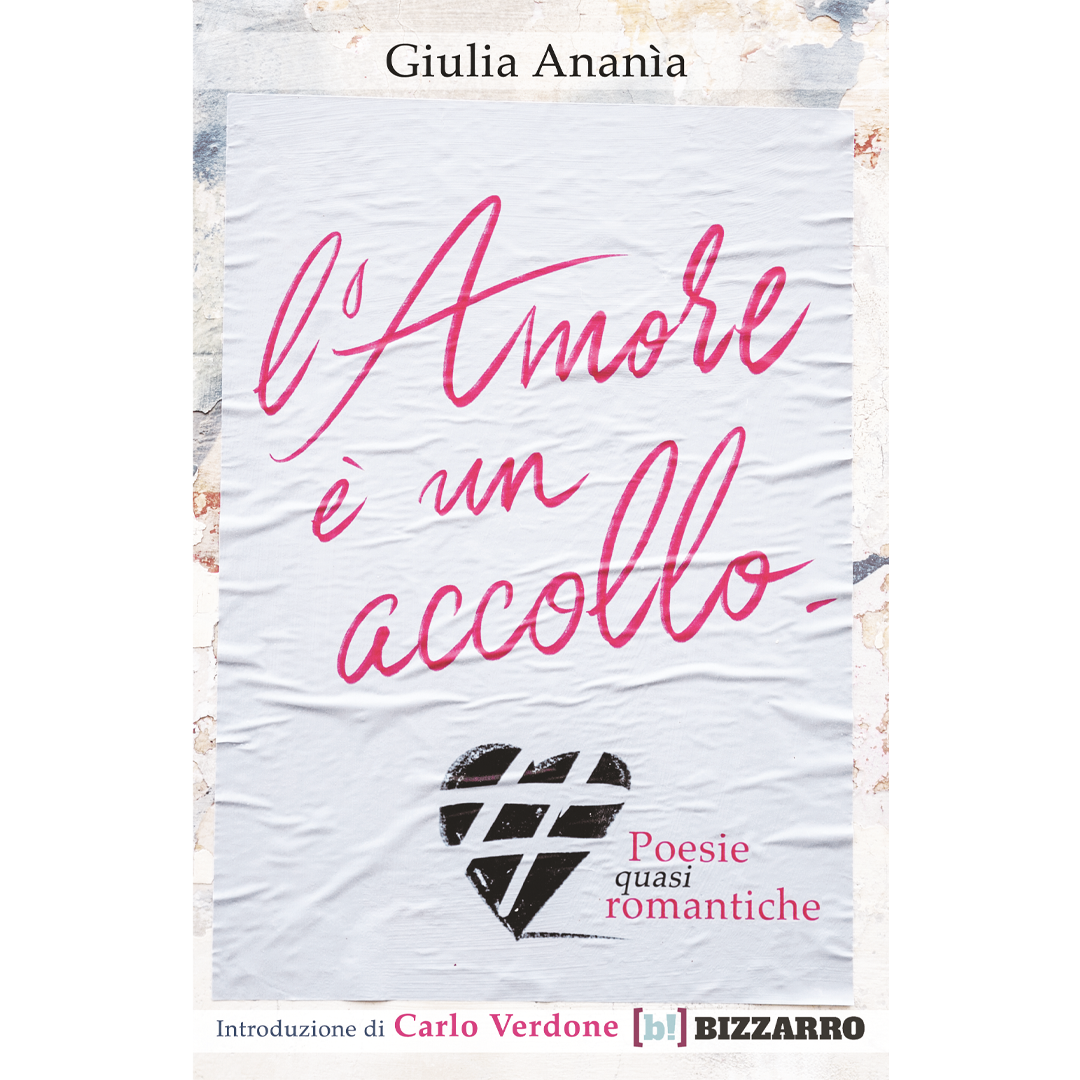

Forse cercando di sintetizzare in versi questa grande curiosità verso l’umanità che anche Giulia possiede, a ottobre 2020 ha pubblicato il suo primo libro di poesie L’amore è un accollo per la Red Press Edizioni, collana Bizzarro Book con l’introduzione di Carlo Verdone e la post fazione di chi scrive.

Forse cercando di sintetizzare in versi questa grande curiosità verso l’umanità che anche Giulia possiede, a ottobre 2020 ha pubblicato il suo primo libro di poesie L’amore è un accollo per la Red Press Edizioni, collana Bizzarro Book con l’introduzione di Carlo Verdone e la post fazione di chi scrive.

Come scrivo nella post fazione, si tratta di poesie urbane dove la città è molto presente come paesaggio interiore della riflessione sui sentimenti rispetto all’amore, all’amicizia, alla famiglia all’infanzia e ai sogni che la accompagnavano.

“Ogni paesaggio è uno stato d’animo” scriveva già Henri Fréderic Amiel in “Diario intimo” e i paesaggi dipinti dalle sue parole ci rimandano a un ritratto di città che non corrisponde a quello dello storytelling giornalistico dove basta una pennellata di un archi-star o un disegno di uno street artist, per titolare “il quartiere X è stato riqualificato”.

Le poesie rimandano ai paesaggi dell’anima vissuti, a volta, in un monolocale.

Dove la città è spesso quella dei precari metropolitani, quelli che vivono nel magma chiamato periferia e per i quali la vacanza a kilometro zero si nutre di baci, gelato Cucciolone e due birrette.

L’altra città, quella che il padre della fotografia sociale Jacob Riis nel 1890 chiamò riferendosi a New York “How the Other Half Lives”.

Quella dell’altra metà, di chi a volte fa a botte con le relazioni sentimentali, con lo stipendio incerto che arriva o non arriva, con madri depresse e notti insonni affollate da pensieri del rimorso di amori incompiuti.

La città dolente di Giulia, che un giorno è possibile incontrare tra i diseredati della stazione ferroviaria Termini di Roma nelle tante iniziative di solidarietà di cui si fa promotrice come la “Calzetta Sospesa” fatta in collaborazione con una importante onlus che da sempre si occupa dei senza fissa dimora, e un altro giorno incontri nelle tv nazionali o nei passaggi radiofonici dove le sue parole sono interpretate dai più grandi nomi della canzone è anche la canzone del progetto corale “Bella, Gabriella” sulla figura di Gabriella Ferri. Spettacoli andati in scena nei più importanti palcoscenici e teatri italiani o scendendo dal tram 19 a Porta Maggiore – Roma Est tra la Casilina e la Prenestina- per “improvvisare” un concerto per soci della mia associazione “Ottavo Colle”.

Come spettatori ha i lavoratori, per lo più stranieri, che si avventurano verso i retrobottega dei locali fighetti del Pigneto o verso le pulizie in qualche casa.

A New York, Giulia starebbe a suo agio a cantare sia sulla Linea 7 “International Line” che attraversa tutto il Queens, che nel giardino del MoMa dove quel mito umano di Patty Smith ogni tanto regala spettacoli improvvisi a increduli visitatori.

Magari, una volta ce la portiamo.