Trecentottantacinque film in 14 sezioni: il festival del film di Berlino, che ha aperto ieri sera il sipario, in quanto a vastità del palinsesto non teme rivali. Il rischio, semmai, è quello opposto, di perdersi, cioè, in tanta abbondanza. Vedremo quale sarà quest’anno il filo tematico che emergerà dal festival guidato dal dimissionario direttore Dieter Kösslick, che nel 2019 condurrà per l’ultima volta la Berlinale, contestato dall’estabilishment tedesco poiché reo di non dare sufficiente spazio al cinema di casa. In realtà, quest’anno sono finiti in concorso ben 4 film tedeschi, tra i quali spiccano gli amatissimi Christian Petzold – con “Transit” – e Philip Gröning – con “Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot” (“My Brother’s Name is Robert and He is an Idiot”). Anche nelle sezioni collaterali, quelle che spesso riservano le sorprese migliori, c’è tanto cinema tedesco: l’impressione, a dirla tutta, è che Kösslick sia stato giubilato più per questioni politiche, probabilmente legate alle decisioni ideologicamente molto nette che hanno sempre guidato la scelta di temi e di retrospettive, opzioni probabilmente scomode che hanno tuttavia sempre avuto il pregio di mantenere la Berlinale a stretto contatto con il mondo e la sua attualità, anche e soprattutto nelle sue pieghe più drammatiche.

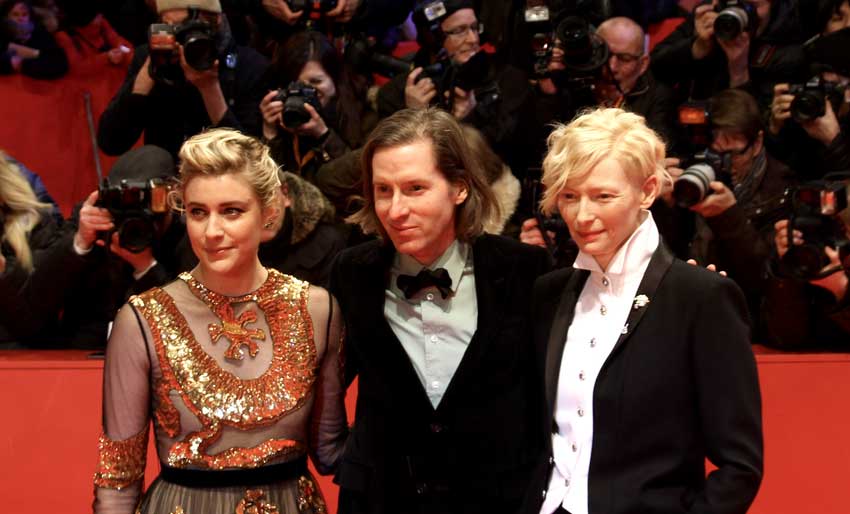

In ogni caso, l’apertura di questa edizione ricchissima della Berlinale è stata affidata a un big come Wes Anderson, che quattro anni dopo il premio speciale della giuria ricevuto per “Gran Budapest Hotel” torna sul red carpet della capitale tedesca con “The Isle of Dogs”, un raffinatissimo lungometraggio d’animazione a passo uno, impreziosito dal cast di voci all stars che fanno parlare i personaggi.

Un film sorprendente, che si configura come uno dei più politici del regista americano. La vicenda è grossomodo questa: in Giappone, in un futuro distopico, il sindaco della città di Nagasaki, per combattere una malattia di origine animale, fa deportare tutti i cani della città su un’isola di rifiuti. Quando l’antidoto contro il virus viene però trovato, il sindaco, corrotto e senza scrupoli, decide di non diffonderlo: il morbo e i cani gli servono come pretestuoso capro espiatorio per governare saldamente agitando lo spettro di una minaccia incombente. Difficile, se non impossibile, non leggere dietro a questa metafora un ritratto grottesco delle politiche antimigratorie del presidente Trump e di altri suoi emulatori europei. Così come non resta privo di implicazioni politiche (e inquietanti echi risuonano anche nel nostro paese) il populismo antiscientifico e anti-vaccino con cui lo stesso leader politico tiene alto il suo consenso. Attorno a questi nodi, si sviluppa una storia che vede protagonisti cinque cani deportati e il piccolo nipote del sindaco, Atari, che giunge sull’isola alla ricerca del suo amico a quattro zampe. Le voci sono tutte azzeccatissime, da Brian Cranston a Scarlett Johansson, ma “The Isle of Dogs” colpisce, come prevedibile, soprattutto per l’eleganza e la cura maniacale del dettaglio: probabilmente l’animazione è la forma filmica più adatta per Anderson, maniaco del controllo che grazie alle possibilità di costruzione ex novo di un mondo che l’animazione offre può sorvegliare anche i dettagli più piccoli, raggiungendo una coerenza sublime.

Nelle prime ore di festival abbiamo avuto modo di vedere altri tre film in concorso. Per ora il paraguaiano “Las Herederas” dell’esordiente Marcelo Martinessi ci è parso di gran lunga il migliore. È la malinconica storia di Chela, un’anziana signora un tempo appartenente all’alta borghesia di Asunción e che ora, travolta dalla crisi, è costretta a svendere a poco a poco tutti i pezzi pregiati della sua collezione familiare e della sua vita, dai mobili alle posate. Quando la compagna viene incarcerata per alcuni mesi per via di un debito non pagato con la banca, Chela deve badare a se stessa facendo da autista ad alcune anziane vicine e si trova inevitabilmente a fare i conti dapprima con l’assenza dei propri desideri, poi con il loro risveglio, reso possibile dall’incontro con la giovane e sensuale figlia di una delle anziane signore. La crisi economica, sembra dire Martinessi con il suo bel film, oltre all’indubbio impatto sociale (mostrato benissimo nel film nelle scene ambientate all’interno del carcere) produce anche un impatto devastante sulla vita psichica ed emotiva di chi ne viene colpito, tanto da creare soggetti incapaci di desiderare, anestitizzati e inabili di liberarsi da una forma catatonica che li rende simili a dei non morti.

“Black 47”, diretto da Lance Dely (“The Good Doctor”, “Kisses”) è invece un intenso e vitale racconto ambientato durante la grande carestia irlandese che nel 1847 causò la morte di circa un milione di persone e l’emigrazione all’estero di un altro milione. Il protagonista, interpretato ottimamente da James Frecheville, è il soldato irlandese Feeney, che ha combattuto nell’esercito inglese e che, dopo aver visto il modo barbaro in cui la sua gente viene oppressa e mantenuta deliberatamente nell’indigenza da parte degli inglesi, decide di disertare e ribellarsi, seminando panico e morte nell’esercito di sua maestà. Asciutto, teso, ben girato, “Black 47” è un efficace film “di vendetta” e anche un’ottima ricostruzione di una pagina nera della travagliata storia irlandese.

Un mezzo disastro invece “Damsel” dei fratelli Zellner, registi e interpreti insieme a Robert Pattinson e Mia Wasikowska di una commedia western sconclusionata e piatta, che gioca con gli stereotipi di genere e le convenzioni, tentando improbabili ribaltamenti di trama che affogano in un diffuso e ineliminabile senso di inutilità.