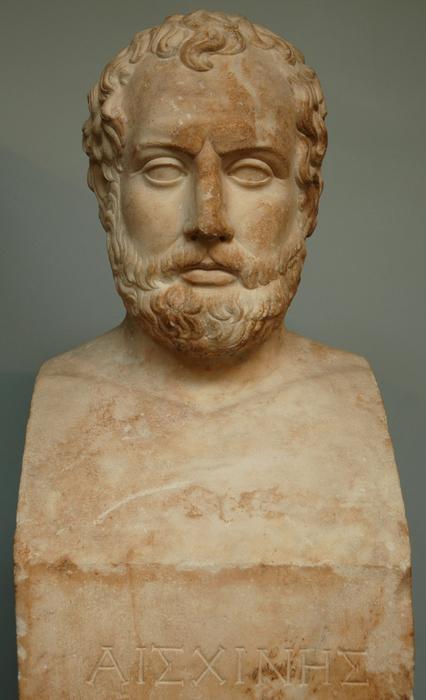

La statua di Eschine conservata al British Museum

Di Eschine, uomo politico e oratore ateniese, restano tre discorsi: “Sulla corrotta ambasceria”, “Contro Ctesifonte”, “Contro Timarco”. Il terzo fu pronunciato nel 346 a.C. Interessa per i riferimenti che offre rispetto a recenti vicende patrie, al vaglio della magistratura.

Nell’antica Atene, si proibiva di parlare in pubblica assemblea agli accusati di: smarrimento dello scudo in battaglia (diserzione), mancanza di cure ai propri vecchi, sperpero dell’eredità, prostituzione. La sentenza sfavorevole avrebbe prodotto la perdita dei diritti politici, l’atimía. Timarco aveva parlato in assemblea nonostante le accuse su eredità, maltrattamento dello zio invalido, prostituzione con uomini. Quando Eschine lo attacca, fa perno sul reato di prostituzione.

Se l’omosessualità ad Atene, come successivamente a Roma, era tollerata, costituiva anzi in certi ambienti la nobile fase di iniziazione della paideia all’età adulta, cosa consentì ad Eschine di accusare Timarco? Tutto si giocò su due differenziazioni. Privato e pubblico non vanno considerati alla stessa stregua: ciò che può essere libero e consentito in casa, non può esserlo nella vita pubblica. Inoltre il sesso comprato è eros ignobile, a differenza dell’eros kalós, quello amoroso.

Sulla differenziazione tra privato e pubblico, va detto che ad Atene la libertà individuale piena era tale solo nell’intimità personale, mai nella sfera pubblica e politica dove vigeva il vincolo delle regole condivise dalla comunità. Gli Ateniesi non fissavano norme per la vita intima, ma abbondavano di costrizioni verso le attività in pubblico e i pubblici uffici. L’avversario non contestò la libertà privata di prostituire e prostituirsi. Chiese il perseguimento di chi, essendosi prostituito e avendo prostituito, aveva preteso di prendere ancora la parola nell’assemblea.

Gli atti privati trascinati nell’alveo dei comportamenti riguardanti la polís, diventano fatto pubblico perché, come argomenta Eschine nell’orazione contro Timarco, attengono immediatamente alla reputazione e al principio di vergogna al quale l’uomo pubblico è tenuto a uniformarsi. Eschine afferma che pubblico e privato sono parplesíoi, simili, ovvero che una persona non può essere nelle funzioni pubbliche diversa dal suo privato. Se un capo di governo la notte prostituisce ragazze povere corrompendole con denaro e promesse di successo, il giorno dopo prostituirà ai suoi piaceri e voglie la Repubblica che è chiamato a servire. Venderà o comprerà la cosa pubblica come ha venduto o comprato corpi privati. Nella lezione dell’Ateniese, il sesso comprato è fatto politico, perché le regole sperimentate nel privato saranno ribadite dal politico nelle funzioni pubbliche.

Il che spiega perché Eschine identifichi il punto più basso della personalità del rivale proprio negli eccessi sessuali, e li renda bersaglio centrale della sua dialettica. La perdita della vergogna, la spudoratezza private sono assunte come dati politici. Il politico che non sa arrossire delle indecenze intime non arrossirà di fronte a ignominia e spudoratezza compiute nella vita pubblica, né in questa rispetterà la morale del popolo, il démos. Timarco, vittima dei suoi pruriti privati sino a prostituire e prostituirsi, identificato come campione dell’eros ignobile, deve essere espulso dall’assemblea e condannato perché intrinsecamente incapace di vita pubblica onesta.

Sin qui la lezione di un classico di 2400 anni fa. C’è da sperare che il British Museum accondiscenda all’idea di collocare l’erma marmorea di Eschine in una certa villa lombarda. Spiace che un busto classico finisca tra tanto kitsch da riccone rifatto, ma magari qualcuno capirà.