Se siete americani ma non nativi allora i vostri avi sono molto probabilmente europei emigrati in cerca di una vita migliore. Non tutti conoscono la storia delle proprie origini e dei propri antenati; in molti qui negli Stati Uniti hanno un cognome italiano ma non saprebbero raccontare le avventure vissute da bisnonni sbarcati nel nuovo mondo e non è detto che, per quanto rocambolesche, siano di interesse più ampio del solo ambito familiare privato. Ma alcune storie appartengono a persone che hanno la capacità di diventare personaggi, rendendo le stesse storie appannaggio di tutti e non solo degli stretti familiari ed è un vero peccato che piano piano scoloriscano fino a scomparire.

Se siete americani ma non nativi allora i vostri avi sono molto probabilmente europei emigrati in cerca di una vita migliore. Non tutti conoscono la storia delle proprie origini e dei propri antenati; in molti qui negli Stati Uniti hanno un cognome italiano ma non saprebbero raccontare le avventure vissute da bisnonni sbarcati nel nuovo mondo e non è detto che, per quanto rocambolesche, siano di interesse più ampio del solo ambito familiare privato. Ma alcune storie appartengono a persone che hanno la capacità di diventare personaggi, rendendo le stesse storie appannaggio di tutti e non solo degli stretti familiari ed è un vero peccato che piano piano scoloriscano fino a scomparire.

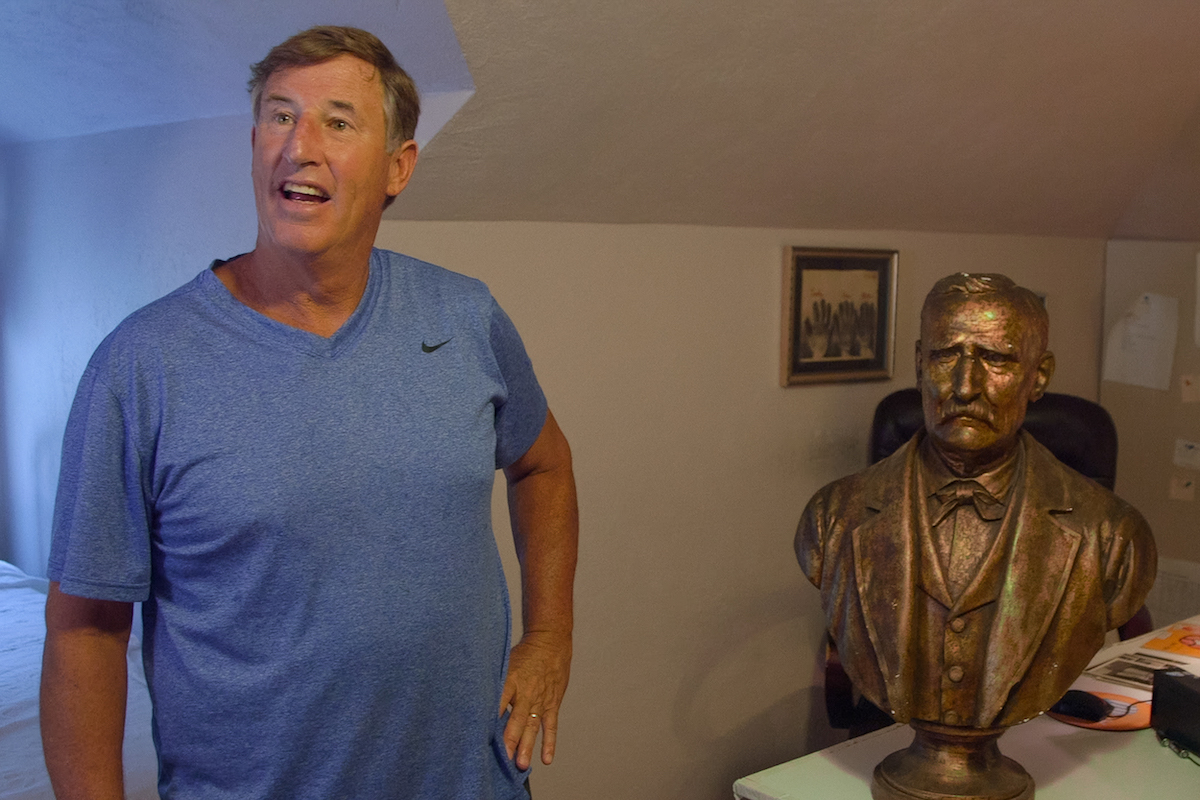

Il documentario di cui parliamo in questa intervista col suo regista comincia proprio così: con un americano di origini italiane che per caso trova in un anfratto di casa un busto di cui non sa nulla ma che lo incuriosisce abbastanza da iniziare a fare qualche ricerca. Quello che ne viene fuori non è solo il racconto di un bisnonno emigrato dall’Italia: è quasi una saga che perde la connotazione privata per diventare una storia di tutti della quale però si era persa traccia e memoria.

Per fortuna Valerio Ciriaci, documentarista italiano fondatore della Awen Film a New York dove vive, è inciampato in questo racconto e ha deciso di non lasciarlo nell’oblio ma di riportarlo in vita.

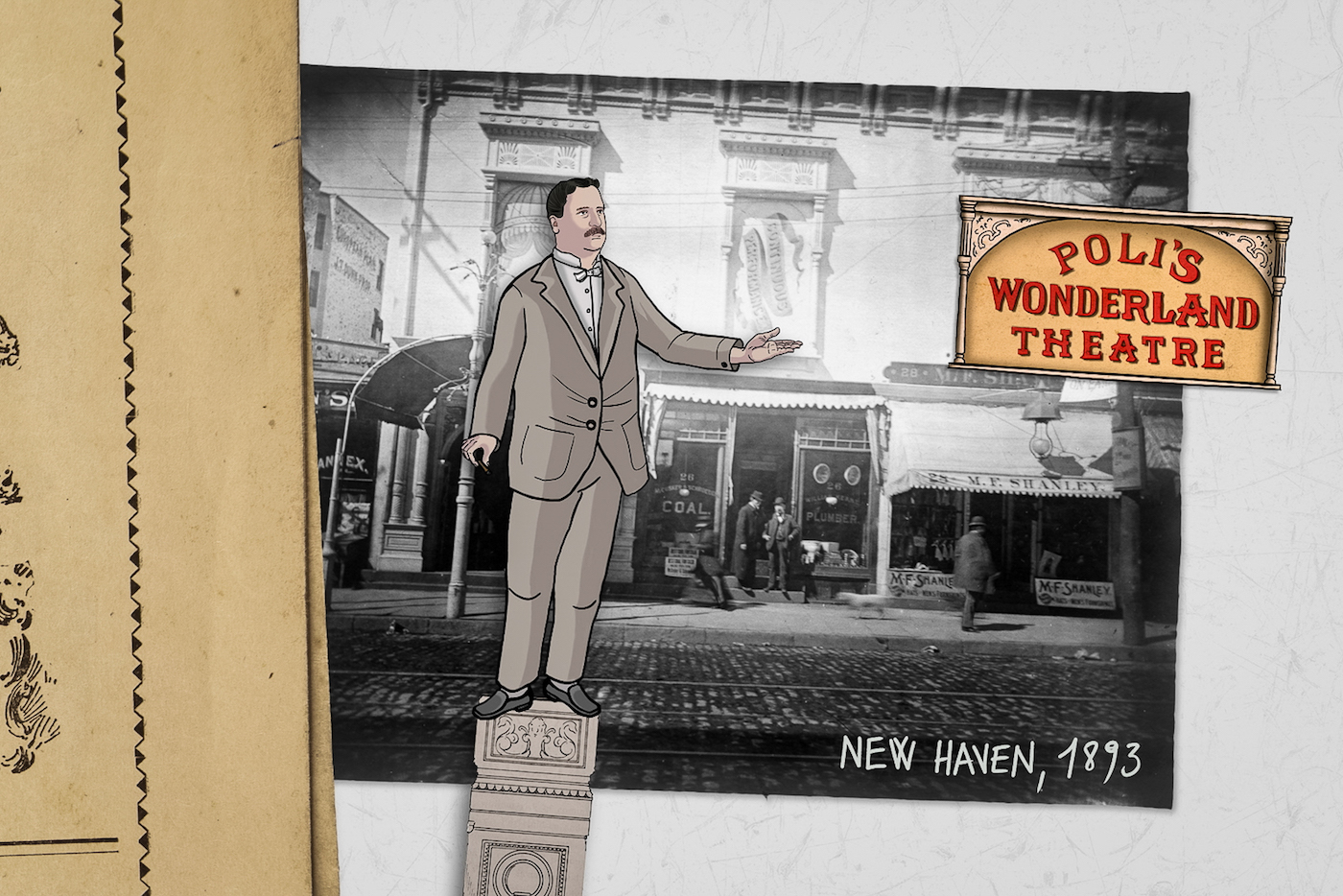

Sylvester Zefferino Poli, giovane figurinista italiano emigrato negli Stati Uniti nel 1872 in cerca di fortuna, è un italiano all’estero particolare e, come vedrete, importante: in quegli Stati Uniti che vedono gli italiani discriminati e in alcuni casi nel Sud del paese anche vittime di linciaggi, Poli riesce a diventare uno dei primi italoamericani ad essere ammesso nelle élite culturali e politiche del ricco e produttivo Nord Est e diventerà il più grande impresario teatrale e cinematografico del tempo. Triste che nonostante ciò, di lui oggi nessuno sappia nulla.

Valerio, cosa ti interessa raccontare? Quali storie catturano la tua attenzione?

“Tra i temi che mi interessano di più c’è innanzitutto quello della memoria, nel senso di trasmissione della storia: cosa scegliamo collettivamente di ricordare o dimenticare? Quali fattori sociali e politici si celano dietro questa scelta e che conseguenze hanno nel presente? Le storie che catturano la mia attenzione spesso contengono queste domande, e i film che realizzo sono un tentativo di trovare delle possibili risposte. Raccontare la storia di Sylvester Poli ci ha permesso infatti di intrecciare la sua biografia con un racconto più ampio del periodo, ed insieme di trattare argomenti come l’immigrazione, l’evoluzione dell’intrattenimento di massa e le trasformazioni urbanistiche delle città americane. Questa possibilità di alternare tra micro e macro storia, e collegare così il tempo di Poli al nostro presente, è sicuramente uno dei motivi che mi hanno spinto a realizzare Mister Wonderland”.

Come sei venuto a conoscenza di questa storia e, visto l’arco temporale coperto, quanto lavoro – di ricerca e produzione – ha richiesto il documentario?

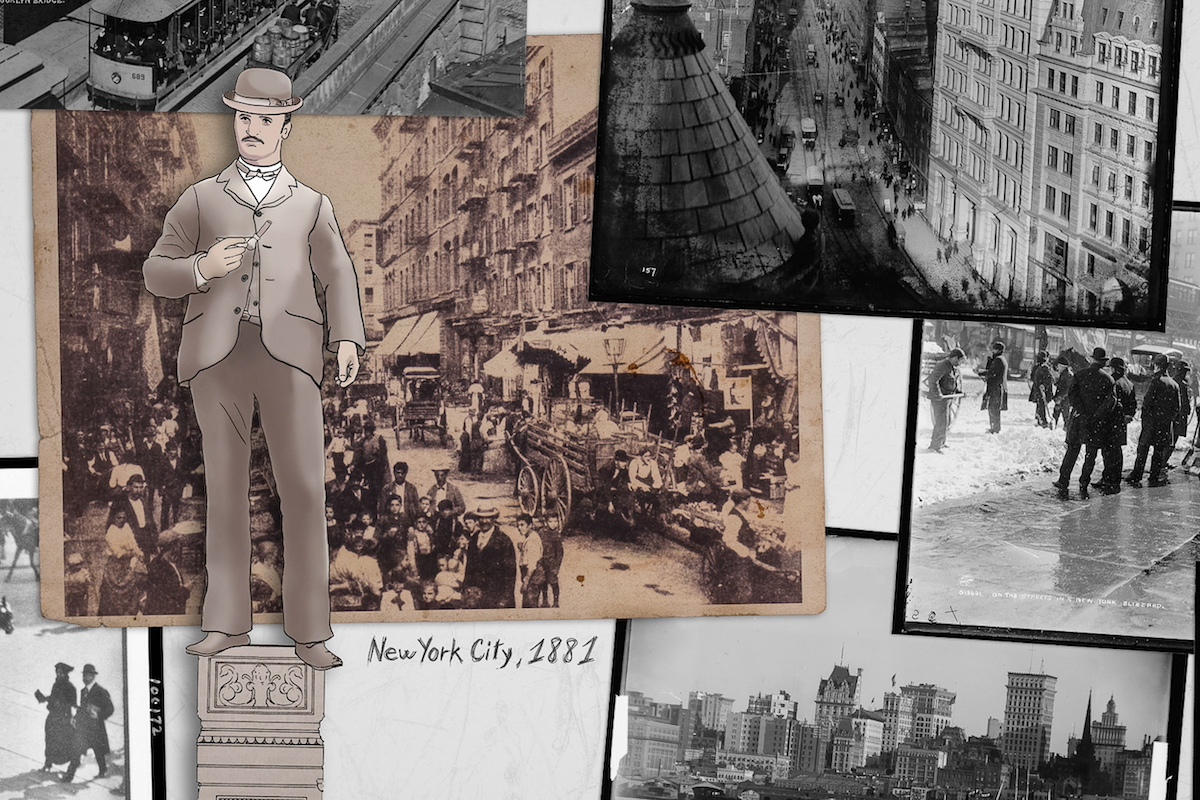

“L’idea di realizzare Mister Wonderland ha preso forma nell’estate del 2015 durante una chiacchierata con Luca Peretti, storico del cinema e amico, durante uno dei miei tanti viaggi a Roma da New York dove vivo e lavoro da nove anni. Di passaggio in Italia da New Haven, in Connecticut, dove studiava per un dottorato all’università di Yale, una sera Luca mi ha raccontato di essersi imbattuto nell’incredibile storia di un artista lucchese, emigrato negli Stati Uniti a fine ‘800, e diventato in poco tempo il più grande impresario cinematografico del suo tempo: il suo nome era Sylvester Zefferino Poli. Nonostante un impero che arrivò a contare più di trenta teatri e sale cinematografiche, di S. Z. Poli oggi si è quasi del tutto persa la memoria. Il suo nome è andato via via scomparendo dalle insegne dei cinema demoliti o riconvertiti nel corso degli anni. Di ritorno a New York, insieme a Luca e al produttore e direttore della fotografia Isaak Liptzin, ci siamo messi sulle tracce di questo straordinario personaggio. Il processo è durato esattamente 4 anni, fino all’anteprima al Festival dei Popoli nel novembre 2019. Ha comportato molteplici viaggi per filmare in Toscana e in Connecticut, diverse ore in biblioteche e musei alla ricerca di materiale d’archivio, e poi tanto lavoro di montaggio con il montatore Andrea Fumagalli e di motion graphics per dare vita alle immagini storiche e creare, insieme allo studio Avansguardi, il Sylvester Poli animato che ci guida durante il film”.

Ho trovato triste vedere come il teatro fosse celebrato e proficuo in quegli anni e come tutto l’impero di Poli sia caduto in rovina dopo di lui. Interi teatri abbandonati o riqualificati perché troppo grandi per essere riempiti oggi. Cosa ci dice della società attuale rispetto a quella di allora?

“La scomparsa dei teatri (e non solo quelli di Poli) è stata una grossa perdita per le città del Nord-Est americano. Lo dimostra il caso eccezionale del Palace di Waterbury, uno dei pochissimi teatri di Poli sopravvissuti alle politiche di urban renewal degli anni ’50 e ’60, che è stato restaurato nel 2004. Adesso il teatro attrae un grande pubblico da tutta la regione che viene ad assistere a spettacoli, musical, concerti. La riapertura del Palace ha aiutato a dare nuova vita al centro città di Waterbury e a tutti quei ristoranti, bar e servizi che vi ruotano attorno. Altre città non sono state così fortunate e negli anni hanno viste demolite decine e decine di teatri, spesso anche di notevole importanza architettonica, che oggi avrebbero avuto un notevole valore storico. Probabilmente era impensabile sessant’anni fa, agli inizi della trasformazione post-industriale, pensare che questi teatri nelle downtown cittadine potessero ritornare ad attirare pubblico.

Oggi però nel Nord-Est degli Stati Uniti si assiste proprio a questo e, in generale, a un ritorno nei centri città dai cosiddetti suburbs, le aree periferiche. Questo è dovuto soprattutto alla spinta delle ultime generazioni che preferiscono lavorare e passare il loro tempo libero in un contesto più dinamico come quello urbano. Purtroppo questo fenomeno, nell’assenza di regolamentazioni e politiche indirizzate al bene pubblico, è accompagnato spesso da speculazioni edilizie e da un aumento fuori controllo degli affitti. Le conseguenze di tutto ciò sono ben visibili qui a New York, dove la gentrificazione in molti quartieri sta alimentando una vera e propria emergenza abitativa e il displacement di chi quel quartiere non lo ha mai lasciato (non a caso, le fasce più povere della popolazione e le minoranze). I teatri, oltre che luoghi di cultura, sono spazi di aggregazione e socialità, fondamentali per la vita cittadina.

In Italia, e soprattutto a Roma, la città in cui sono cresciuto, è comune vedere la cittadinanza riappropriarsi di teatri e cinema abbandonati. A partire dagli anni ’90 sono nate tante esperienze di occupazione di edifici in disuso che hanno ridato vita a interi quartieri attraverso iniziative culturali gratuite o a prezzi accessibili, e offrendo servizi di prima necessità dove prima non ve n’erano. Purtroppo, la notizia di pochi giorni fa dello sgombero del Nuovo Cinema Palazzo nel quartiere di San Lorenzo è l’ennesima dimostrazione della miopia di un’amministrazione cittadina che non riconosce l’importanza di queste spazi pubblici e che preferisce invece ergersi paladina di una proprietà privata che per anni ha tenuto chiuso il teatro perché non generava abbastanza profitti”.

Stai lavorando ad altri progetti – Covid permettendo?

“Sì, sto lavorando a un nuovo documentario sul mito di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti. L’idea alla base del progetto è quella di unire le proteste di quest’anno per la giustizia razziale qui negli Stati Uniti, che hanno portato alla rimozione di tanti monumenti e statue, con un racconto della storia della comunità Italo-Americana e di come la sua identità politica sia cambiata nel corso degli anni. Non ci limiteremo al simbolo di Colombo, ma toccheremo più in generale il tema della memorializzazione visitando luoghi iconici della storia americana come Mount Rushmore e Monument Avenue a Richmond, la ex capitale degli Stati Confederati. Il documentario è ancora in produzione e la speranza è di poterlo presentare in tempo per il Columbus Day del prossimo anno”.

In Mr Wonderland, come ha sottolineato Valerio Ciriaci, non c’è solo una storia, c’è un’analisi storica di temi come l’immigrazione e il cambiamento culturale di una società, che non solo ha assistito al deperimento e all’abbandono di spazi culturali importanti in nome di un progresso economico che ha in effetti costituito un involuzione culturale, ad oggi conclamata da molti esperti, ma ha permesso che l’intera storia fosse dimenticata al punto da essere ignota agli stessi eredi.

In questo senso, trovo che l’obiettivo di Valerio di voler mantenere viva la memoria attraverso i propri lavori sia stato egregiamente raggiunto: il documentario riporta in luce, con accurato lavoro di ricerca, le vicende di un uomo comune diventato straordinario, nel film poeticamente riportato in vita da animazioni in bianco e nero, che a cavallo tra due epoche e due continenti ha rappresentato una rivoluzione culturale che merita di non essere dimenticata.

A partire da gennaio 2021 Mister Wonderland – regia di Valerio Ciriaci, produttore esecutivo Nicola Borrelli, soggetto e produzione Luca Peretti, fotografia e produzione Isaak Liptzin, Animazioni Avnasguardi – andrà in onda su CPTV il canale della televisione pubblica del Connecticut, affiliato con PBS. Il film sarà poi anche disponibile in streaming sul loro sito.

Raccomando vivamente di ricordare!

Valerio Ciriaci è un documentarista italiano che vive a New York. Nel 2011 si laurea in Scienze delle Comunicazione all’Università di Roma e successivamente frequenta il corso di cinema documentario della New York Film Academy. Nel 2012 fonda la Awen Films, con la quale ha diretto cortometraggi documentari (Melodico, Treasure – The Story of Marcus Hook, Iom Romì) e serie per il web e la TV. Il suo primo lungometraggio, If Only I Were That Warrior, ha vinto il premio Imperdibili del Festival dei Popoli e il Globo d’Oro 2016 per il miglior documentario italiano, ed è stato trasmesso su Rai Storia e RSI La2.