Le trentuno persone che quel 4 giugno salirono a bordo della motonave Sicilia non si rendevano certamente conto di essere solo i primi ad avventurarsi in quella traversata che di lì a poco avrebbero tentato diversi milioni di emigranti diretti sull’altra sponda dell’oceano.

Quel piccolo bastimento impiegò ben 24 interminabili giorni per arrivare a New York e fu la prima imbarcazione di quel genere che dal Mediterraneo raggiunse l’America. L’Italia non esisteva ancora, correva infatti l’anno 1854, ma quel viaggio inaugurò indiscutibilmente la gloriosa era dei nostri transatlantici.

Il nome di quel “vapore” non era casuale. L’isola era allora all’avanguardia nella navigazione e questo soprattuto grazie ai suoi stretti rapporti con l’Inghilterra. A quel tempo infatti lo zolfo di cui la Sicilia era ricchissima veniva esportato soprattutto là e a commercializzarlo era quasi esclusivamente un imprenditore. Quest’uomo era Vincenzo Florio, personaggio che segnerà tutta la storia siciliana e che ebbe anche il merito di intuire per primo l’avvento imminente dei viaggi transatlantici.

Primi viaggi

Pochi anni dopo fu la volta di un toscano che può essere, al pari di Florio, considerato uno dei padri della navigazione commerciale e cioè quel Raffaele Rubattino che sarà anche protagonista del Risorgimento quando nel 1860 consegnerà due navi della sua flotta, il Piemonte e il Lombardo, al generale Garibaldi e a suoi mille volontari diretti a Marsala.

Questi primi piroscafi di fabbricazione britannica erano poco più che piccoli vascelli se paragonati alle immense navi che da lì a qualche anno solcheranno i mari lungo quella rotta, eppure i loro dodici nodi di velocità di crociera li rendevano, allora, un mezzo incredibilmente veloce per raggiungere le Americhe. Le dotazioni erano scarse e i pochi temerari passeggeri viaggiavano quasi come merce, sistemati in ambienti austeri ed inospitali.

Navi come palazzi

Ma le cose sarebbero presto cambiate. Il primo grande salto di qualità nella navigazione transatlantica italiana si registra nel 1914 quando il Lloyd Sabaudo, una delle grandi società di navigazione nazionali, annunciò di voler costruire due nuovi, grandi piroscafi. Conte Rosso e Conte Verde, questi saranno i nomi delle due nuove ammiraglie della flotta. La loro costruzione venne rallentata dalla guerra ma quando finalmente entreranno in servizio negli anni venti l’ammirazione dei viaggiatori sarà unanime. Gli interni, almeno per quanto riguarda la prima classe, riproponevano gli sfarzi dei più lussuosi palazzi del passato come l’Alcazar di Siviglia o le dimore rinascimentali e barocche. Non si era del resto ancora sviluppato uno stile “nautico” e così ci si ispirava agli edifici del passato anche per far dimenticare ai ricchi passeggeri il fatto che si trovassero solo a bordo di una nave.

Fu proprio con questi due transatlantici che si affermò il talento del giovane Gino Coppedè, architetto ed arredatore fiorentino, autore anche dell’omonimo quartiere romano, conosciuto per lo stile sfarzoso e stravagante. Sarà tra i suoi arredi, ispirati ai fasti del passato, che si muoveranno personaggi come la star Josephine Baker, l’architetto Le Corbusier o Jules Rimet, l’inventore dei mondiali di calcio che, nella primavera del 1930, si imbarcò proprio sul Conte Verde, diretto a Montevideo. Aveva con sé in valigia la coppa che porterà per sempre il suo nome e che verrà alzata per la prima volta al cielo dal capitano uruguaiano José Nasazzi qualche settimana più tardi.

Nobiltà di mare

Negli anni successivi a queste due navi si affiancheranno il Conte Grande e il Conte Biancamano, ancor più imponenti e sfarzose, che però non rivoluzioneranno più di tanto lo stile nonostante al loro progetto avessero partecipato personalità come Armando Brasini e soprattutto l’esordiente Gustavo Pulitzer Finali, un designer che poi rivoluzionerà lo stile dell’architettura navale non solo nostrana.

Sarà una bottiglia di spumante lanciata sullo scafo dalla principessa Maria Josè ad inaugurare l’era d’oro delle navi e dello stile italiano. Quel giorno, il 28 ottobre 1931, venne infatti varato il transatlantico Conte di Savoia al quale seguirà, pochi mesi dopo, il mitico Rex. Due prodigi della tecnica, due ammiraglie che frutteranno all’Italia un prestigio mondiale riscrivendo anche la storia.

In un clima difficile, con l’economia in agonia dopo la durissima crisi economica che seguì al crollo di Wall Street del ’29, lo sforzo prodotto dai cantieri navali italiani aveva del miracoloso. La celebrazione della stampa mondiale arriverà poi nell’agosto del 1933 quando il Rex conquisterà il glorioso Nastro Azzurro, il riconoscimento che spettava alla nave più veloce del mondo. Per raggiungere New York la nave italiana aveva impiegato appena quattro giorni, tredici ore e cinquantotto minuti. Erano passati solo ottant’anni dal primo, lunghissimo, viaggio del Sicilia.

Ma se il Rex strabiliava il mondo con la sua velocità e i suoi record la sua “gemella”, il Conte di Savoia era ammirata per la sua bellezza e il suo design moderno e innovativo. Sì, perché se per la prima era stato scelto uno stile tradizionale, per la seconda si stabilì di cambiare impostazione e rivolgersi ad una nuova generazione di designer capaci di creare qualcosa di inedito.

Stile italiano

Il progetto di questo transatlantico coincide con la definitiva affermazione del genio di Gustavo Pulitzer Finali. Origini ungheresi, laureato a Monaco di Baviera e allievo di Theodor Fisher, il fondatore del Werkbund tedesco, Pulitzer propone per il Conte di Savoia un design finalmente moderno, coerente e rivoluzionario.

Nasce così per la prima volta la definizione di “nave all’italiana”, un fortunato connubio di materiali di qualità, stile ed eleganza, il tutto impreziosito dalle opere di artisti come Severini, Fontana, Campigli, Mascherini e tanti altri che renderanno le navi italiane le più famose ed ammirate al mondo. Innumerevoli furono i personaggi famosi che attraversarono l’Atlantico a bordo del Conte di Savoia: da Guglielmo Marconi ad Arturo Toscanini, da James Stewart a Cary Grant ma soprattutto il Duca di Windsor con Wallis Simpson, che l’amarono particolarmente.

Purtroppo ancora una volta sarà però la guerra ad interrompere quest’epoca d’oro per la marina italiana. Tutti i grandi transatlantici furono infatti requisiti per essere utilizzati dall’esercito e la maggior parte si inabissò sotto i colpi delle bombe nemiche. Un destino ingrato che non risparmiò neppure il felliniano Rex affondato dai caccia della RAF a largo di Trieste. La guerra cancellò quindi quasi del tutto una delle flotte più belle al mondo ma al termine del conflitto l’Italia ed i suoi cantieri produssero ancora una volta uno sforzo straordinario che consentì alla nostra marina, in pochi anni, di tornare ai livelli raggiunti prima della guerra e quindi superarli.

Le più belle della storia

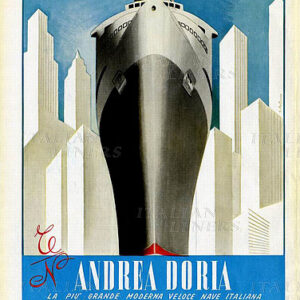

Sono la Cristoforo Colombo e soprattutto l’Andrea Doria i due nuovissimi transatlantici che segneranno il riscatto del nostro paese tra le due sponde dell’Atlantico. Varate all’alba degli anni ’50, le due navi verranno ricordate per la loro eleganza ineguagliata che valse loro il titolo di “più belle della storia”. Alla progettazione presero parte nomi del calibro di Guglielmo Ulrich, Carlo Daneri, Attilio Lapadula, Gustavo Pulitzer Finali e Giò Ponti. Un lotto di progettisti dotatissimi e senza eguali.

Sono la Cristoforo Colombo e soprattutto l’Andrea Doria i due nuovissimi transatlantici che segneranno il riscatto del nostro paese tra le due sponde dell’Atlantico. Varate all’alba degli anni ’50, le due navi verranno ricordate per la loro eleganza ineguagliata che valse loro il titolo di “più belle della storia”. Alla progettazione presero parte nomi del calibro di Guglielmo Ulrich, Carlo Daneri, Attilio Lapadula, Gustavo Pulitzer Finali e Giò Ponti. Un lotto di progettisti dotatissimi e senza eguali.

In particolare Pulitzer era scappato in America per sfuggire dall’orrore delle leggi razziali. Là aveva collaborato con Henry Dreyfuss uno dei padri del design industriale americano e grande interprete del cosiddetto stile Streamline, mentre Ponti, con la sua rivista Domus, era uno dei protagonisti del dibattito architettonico internazionale. Prua affilata, profilo aerodinamico, una sola, elegante, ciminiera centrale, scafo nero e bianco e ampi ponti all’aperto, queste erano le caratteristiche che rendevano queste due navi inconfondibili. Seppur “gemelle”, almeno così le presentavano gli armatori, in realtà differivano in tanti particolari.

L’Andrea Doria poi aveva qualcosa in più, un aura mitica che la rese da subito la più amata. Nel disegno dei suoi arredi Giò Ponti si espresse infatti ad un livello superlativo ed inarrivabile. I ponti, il bar, il salone delle feste, la sala da soggiorno erano tutti ambienti eleganti e sfarzosi senza però mai essere eccessivi. Gli arredi apparivano moderni e confortevoli e le pareti ospitavano opere di grandi artisti che impreziosivano la nave al punto che qualcuno commentò che erano le sale ad assumere le dimensioni delle pitture e non il contrario. Memorabili le opere con cui Salvatore Fiume volle omaggiare i capolavori della storia dell’arte italiana, i giardini famosi, le festività e le leggende del nostro paese.

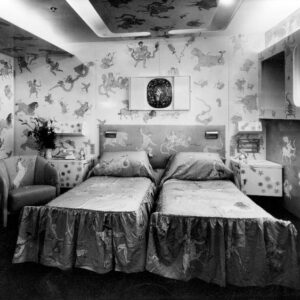

Ma l’ambiente più singolare si trovava lungo il cosiddetto Ponte dei Vestiboli, affacciato sulla murata di dritta, c’era infatti una suite particolarissima, la più lussuosa della nave e probabilmente anche la più stravagante mai concepita per un transatlantico. Gli interni erano completamente ricoperti di originalissime riproduzioni di segni zodiacali raffigurati su uno sfondo blu, ideati da Ponti e Piero Fornasetti. Le pareti, i tendaggi, i rivestimenti delle poltrone e tutte le superfici ne erano decorati, tanto che venne immediatamente soprannomina Zodiac Suite; il successo fu clamoroso e le prenotazioni per abitarla dovevano essere presentate diversi mesi prima.

Il naufragio di un sogno

Tuttavia un destinò tragico toccò a questo eclettico appartamento e a tutta la nave: la notte del 25 luglio 1956, proprio in corrispondenza della suite, lo scafo dell’Andrea Doria venne inspiegabilmente squarciato dalla prua di una nave svedese, lo Stockholm. Il transatlantico italiano devastato dal violento impatto si piegò immediatamente sul lato e dopo undici ore di agonia a largo dell’isola di Nantucket si inabissò sotto gli occhi dalle telecamere di mezzo mondo che per la prima volta documentavano una simile tragedia. Quarantanove persone persero la vita e l’incidente è ancora oggi impresso nella memoria collettiva al pari di quello avvenuto mezzo secolo prima al Titanic.

Quel giorno di fatto naufragò per sempre anche l’epopea italiana dei transatlantici. Altre navi vennero varate negli anni successivi, alcune come la Michelangelo e la Raffaello anche splendide, ma era ormai chiaro che quell’epoca mitica era ormai alle spalle e che il futuro non sarebbe più transitato dai mari bensì dai cieli.

È comunque affascinante pensare che la storia americana sia iniziato qui a bordo di questi transatlantici. Lussuosi scafi che per più di un secolo hanno attraversato l’oceano Atlantico cambiando la vita di milioni di persone. La loro storia si sovrappone dunque a quella di un nuovo continente ma anche a quella di un’Italia che a bordo delle navi è passata dal Risorgimento sino al boom economico del secondo Dopoguerra.