“Non giudicare ogni giorno dal raccolto che mieti, ma dai semi che hai piantato.”

— Robert Louis Stevenson

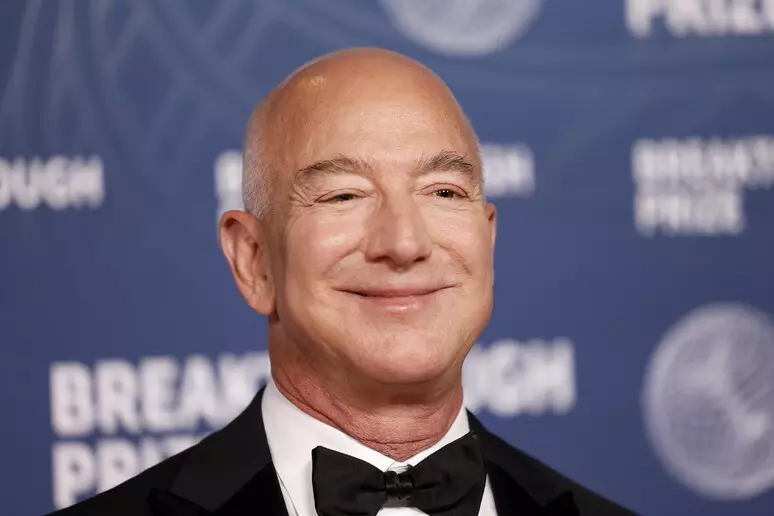

Il problema non è Bezos: è l’ingranaggio che lo crea

Il matrimonio di Jeff Bezos non è una notizia in sé: è il riflesso di una società che ha trasformato la spettacolarizzazione della ricchezza in norma e in narrativa. Non è lo sfarzo a essere scandaloso, ma la rassegnazione collettiva di fronte a un sistema che permette, giustifica e celebra l’accumulo smisurato di capitale da parte di pochi, mentre miliardi di persone vivono precarietà, fatica invisibile e disuguaglianza crescente.

Non è il gesto privato che va criticato, ma il meccanismo strutturale che lo rende possibile e lo eleva a simbolo di successo. Un meccanismo che non solo produce miliardari, ma li rende l’unico orizzonte di aspirazione per masse sempre più frustrate. Il vero scandalo non è la vita di lusso di una singola persona, ma l’ideologia che la giustifica, la protegge e la propone come desiderabile, mentre il tessuto sociale si sfilaccia e il pianeta si consuma.

Il turbocapitalismo: accumulo, velocità, disuguaglianza

Quello in cui viviamo oggi è un capitalismo in forma estrema, che alcuni studiosi definiscono turbocapitalismo: accelerato, finanziarizzato, predatorio. È un sistema che ha perso ogni legame con la concretezza della vita umana. Dove il tempo viene schiacciato dalla velocità delle transazioni, la fiducia sostituita dall’algoritmo, la cura sacrificata all’efficienza, e il lavoro ridotto a costo da tagliare.

Il turbocapitalismo concentra in pochissime mani enormi risorse, mentre impone a milioni di persone una vita segnata dalla competizione costante, dall’instabilità e dal ricatto quotidiano del “se non accetti, c’è un altro pronto al tuo posto”. È un modello che trasforma il merito in ideologia, nascondendo la brutalità delle condizioni di partenza sotto l’illusione della scelta individuale.

In questo contesto, la figura di Bezos è solo un sintomo coerente: il prodotto esemplare di un sistema che funziona proprio così. Ogni miliardario è il frutto di una logica che premia l’accumulo illimitato, indipendentemente dalle conseguenze sociali o ambientali. E ogni miliardario, per esistere, ha bisogno di una moltitudine di lavoratori che restino silenziosi, flessibili, sostituibili.

Capitalismo e miti: meritocrazia, libertà, neutralità

Una delle forze più pericolose del turbocapitalismo è la sua capacità narrativa. Non ci viene solo venduto un modello economico, ma anche una visione del mondo. Il capitalismo oggi si propone come neutro, inevitabile, efficiente, naturale. E chi lo critica è accusato di utopismo o nostalgia.

Ci viene detto che chi “ce la fa” lo merita, e chi resta indietro ha sbagliato. Ma questa è una narrazione tossica che ignora i privilegi iniziali, le reti informali, i meccanismi di esclusione e la diseguaglianza di accesso. In realtà, il sistema è truccato. E lo è fin dall’inizio.

La libertà che ci viene proposta è quella di consumare, non di decidere. La crescita che ci viene imposta è quella del PIL, non del benessere. L’efficienza che ci viene chiesta è spesso disumanizzante. E il lavoro — da tempo svuotato di senso — è ormai ridotto a strumento per “stare a galla”, non per realizzarsi o partecipare alla vita comune.

Una voce fuori dal coro: Bernard Maris e la critica poetica all’economia

Tra le figure più lucide che hanno provato a decostruire la religione del mercato c’è l’economista e scrittore francese Bernard Maris, noto al pubblico come Oncle Bernard. In un tempo dominato dalla tecnocrazia e dalla ragioneria delle cifre, Maris ha avuto il coraggio di ridare all’economia una dimensione umana, narrativa, perfino poetica. Le sue riflessioni ruotavano attorno a una domanda semplice e profonda: “Che cosa rende la vita degna di essere vissuta?”.

Autore di libri brillanti e ironici come Antimanuel d’économie e Lettre ouverte aux gourous de l’économie, Maris smascherava la pretesa neutralità degli economisti mainstream, mostrando come molte teorie del mercato fossero in realtà ideologie mascherate da scienza. Per lui, la crescita fine a sé stessa era un’ossessione vuota. La ricchezza non può essere disgiunta dalla relazione, dalla cultura, dal limite. E la vera crisi economica è, in fondo, una crisi del desiderio.

Bernard Maris è stato ucciso nell’attentato del 7 gennaio 2015 alla redazione di Charlie Hebdo. In quella strage, oltre a colpire la satira e la libertà di parola, si è spenta anche una delle voci più raffinate e coraggiose dell’economia alternativa europea. La sua morte è passata troppo in fretta, come se il sistema avesse voluto dimenticare non solo l’uomo, ma soprattutto le domande che poneva. Eppure, oggi più che mai, quelle domande restano vive, brucianti, irrinunciabili.

Altre economie esistono: riscoprire il possibile

Non tutto è perduto. Altre economie sono possibili. Alcune già esistono. Non stiamo parlando di sogni vaghi, ma di modelli concreti, sperimentati, reali, anche se spesso ignorati dal grande racconto dominante.

In Italia, l’economista Luigino Bruni ha dedicato la sua vita allo studio dei “volti meno aggressivi del capitalismo”. Con i suoi lavori sull’economia civile, l’economia di comunione, la reciprocità e la dignità del lavoro, Bruni ci ricorda che il mercato non è necessariamente un luogo di egoismo. Può anche essere spazio di cooperazione, scambio etico, costruzione di fiducia.

Secondo l’economia civile — nata nell’Italia del Settecento e dimenticata con l’ascesa dell’ideologia utilitarista — l’attività economica ha senso solo se è inserita in un progetto di bene comune. Il profitto non è il fine, ma un mezzo. L’impresa non è solo macchina di produzione, ma anche istituzione sociale.

Accanto a questa visione, esistono forme ibride e plurali di economia:

– Le cooperative che redistribuiscono ricchezza in modo orizzontale.

– Le imprese sociali che reinvestono nel territorio.

– I distretti di economia solidale.

– Le comunità energetiche.

– Le esperienze di finanza etica.

– Le reti di mutuo aiuto nate dal basso.

Sono modelli ancora fragili, ma veri. E soprattutto, dimostrano che un’altra economia è non solo necessaria, ma già in atto.

Una visione nuova: dignità, comunità, limite

Il compito non è solo denunciare ciò che non funziona, ma immaginare e praticare alternative. È urgente uscire dalla dittatura dell’individuo vincente e tornare a parlare di comunità, di limiti, di dignità.

Il futuro non si costruisce esaltando chi possiede tutto, ma garantendo una vita degna a chi oggi non ha abbastanza. Serve un’economia capace di tenere insieme giustizia, sostenibilità, cura, tempo. Un’economia che riconosca la ricchezza vera: non quella finanziaria, ma quella relazionale, culturale, affettiva, ambientale.

La critica a Bezos, quindi, non è morale, ma sistemica. Non ci interessa il gossip, ma la struttura. Non è invidia, ma analisi. Il problema non è il lusso individuale, ma la diseguaglianza collettiva che lo sostiene.

La vera rivoluzione è tornare umani

La storia non cambia con il risentimento. Cambia con la coscienza. E oggi, essere coscienti significa riconoscere che il turbocapitalismo non è solo un problema economico: è una crisi culturale e spirituale. Ha svuotato di senso il lavoro, ha mercificato le relazioni, ha distrutto l’idea stessa di bene comune.

È tempo di immaginare un’altra direzione. Non facile. Non veloce. Ma possibile.

Come scrive Luigino Bruni, “un’economia buona nasce dove c’è gratuità, senso, relazione. Dove si crea fiducia. Dove si costruisce con gli altri, non contro gli altri.”

Questa è la sfida che ci attende. E il futuro non ce lo daranno i miliardari. Ce lo daremo da soli, riscoprendo che l’essere umano vale più di ogni algoritmo, di ogni margine, di ogni capitale.