Il 29 aprile 1945, nella reggia di Caserta, si ebbe la resa senza condizioni dell’intero Gruppo di armate delle forze tedesche operanti nel settentrione italiano, per sé e i combattenti della Repubblica Sociale Italiana, Rsi. L’atto fissò il cessate il fuoco per le ore 12 Gmt del successivo 2 maggio. Lo sottoscrissero i delegati del feldmaresciallo tedesco Albert Kesselring e del feldmaresciallo britannico Harold Alexander, presente il generale sovietico Aleksei Kislenko, che né firmò, né ricevette copia degli atti, salvo elevare formale protesta il 3 maggio, su istruzioni da Mosca.

Da parte degli alti comandi tedeschi si trattò di una scelta motivata anche, ma non solo, da ragioni militari, visto che nel nord Italia disponevano ancora di quasi un milione di combattenti, inquadrati in più di venti divisioni, in grado di ribattere per settimane, forse mesi, all’offensiva angloamericana, rallentandone l’avanzata verso la Germania.

Attribuendo a Wehrmacht e SS una bontà d’animo mai mostrata in sei anni di guerra, si potrebbe commentare che i personaggi coinvolti, in particolare il Generaloberst Heinrich von Vietinghoff-Scheel, comandante del Gruppo d’armate C e Karl Wolff, comandante supremo in Italia di SS e polizia tedesca, volessero salvare le popolazioni del settentrione italiano dai bombardamenti alleati, oltre che far tornare a casa il maggior numero possibile dei loro ragazzi in divisa. Più realisticamente valsero altre considerazioni.

Talune di carattere personale, come acquisire benemerenze verso gli Alleati per alleggerire il carico di responsabilità personali nella resa dei conti fra vincitori e nazismo, e salvare i beni depredati prima che fossero confiscati dagli angloamericani. Altre di carattere politico, al centro delle quali figurava il futuro ruolo dell’Unione Sovietica.

I nazisti tentarono fino alla fine d’incunearsi dentro un’alleanza che ritenevano non a torto innaturale (l’abbraccio tra democrazie occidentali e dispotismo sovietico), sognando un accordo militare “ariano” che rigettasse i sovietici oltre l’Oder e magari li inseguisse fino al confine polacco orientale. Le divisioni attestate in Italia sarebbero state affiancate agli ex nemici per resistere insieme alla “barbarica” Armata Rossa. In subordine, e con maggiore realismo, pensavano che, una volta alleggeriti dalla pressione tedesca, gli alleati avrebbero valicato le Alpi spingendosi rapidamente dentro il Reich tedesco completando un’occupazione franco-anglo-americana che sottraesse in tempo quanta più Germania possibile alle mire e alle vendette di Stalin.

Da parte alleata il progetto di un rivolgimento delle alleanze in chiave antisovietica fu respinto al mittente, e però i comportamenti delle armate sovietiche nei territori occupati, insieme ad alcune azioni dei partigiani comunisti (ad esempio dei titini nei territori di popolazione italiana, dal settentrione iugoslavo a Trieste) in sintonia con le direttive di Stalin, stavano instillando cautela e diffidenza, in particolare nella prospettiva del dopoguerra.

Per dirla in soldoni, a Caserta si trattava di tenere il Cremlino fuori dagli affari “italiani” e dal negoziato con i tedeschi, perché va a capire per quale strategia nazionale i sovietici le avrebbero utilizzate. Era ormai certo che Stalin mai si sarebbe allineato sul modello di società democratica e liberale che Londra e Washington avevano delineato con la carta Atlantica dell’agosto 1941. Occorreva pertanto cominciare a tenere a bada l’inattesa forza sovietica, che l’andamento della guerra andava rendendo esplicita.

La resa tedesca in Italia fu la prima manifestazione di questo prendere le misure, il che spiega perché nel convegno storico tenutosi a Caserta il 6 e 7 maggio per celebrare la primavera del 1945, si sia affermato che l’operazione chiamata in codice Crossword, o anche Sunrise, e le sue modalità di realizzazione, vadano considerate l’inizio del sistema bipolare e della guerra fredda.

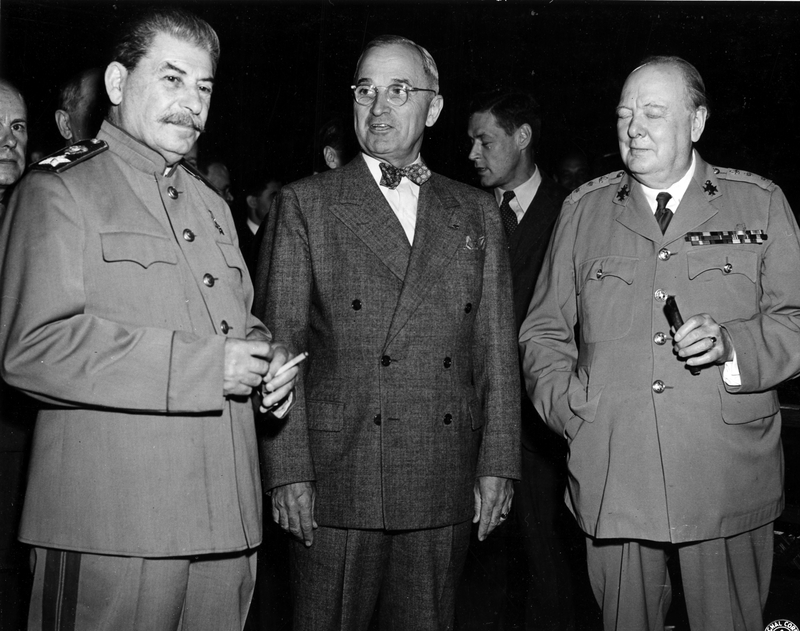

È stato detto di più, con un occhio all’attuale quadro internazionale. L’ispirazione esplicitamente staliniana del capo della Repubblica federativa Russa, insieme ai suoi comportamenti repressivi all’interno e aggressivi all’esterno, pongono i leader dei paesi che si riconoscono nei valori enunciati dalla Carta Atlantica, in situazione per molti versi simile a quella che all’epoca si trovarono ad affrontare Churchill e Roosevelt, rinunciando ad una collaborazione impossibilitata dalle scelte di Stalin, e cominciando ad erigere la diga del containment che, dopo decenni di logoramento, avrebbe condotto l’Urss all’implosione.

Per quanto bizzarro possa sembrare, si può stabilire un parallelismo tra la vicenda di cui fu protagonista Franklin Delano Roosevelt nell’ultimo mese di vita e quella di cui è oggi protagonista Donald Trump. I due presidenti possono essere considerati istintivamente favorevoli a buoni rapporti con il Cremlino: il primo per una certa affinità ideologica nei confronti dell’intervento pubblico in economia e per le presunte conquiste sociali del socialismo realizzato, il secondo per l’ammirazione sconfinata che ha per i detentori incontrollati del potere politico ed economico. Ambedue risultano aver ecceduto nel personalismo diplomatico rispetto alle consolidate e consapevoli tradizioni del Dipartimento di Stato. Ambedue finiscono, spinti dai ceffoni della storia, per accodarsi ai pareri di collaboratori meno istintivi e più professionali.

A Roosevelt capita che John R. Deane, capo missione militare a Mosca, lo diffidi dall’ammettere i tre alti ufficiali che Stalin vuole al tavolo della trattativa (che in quel momento si sta tenendo in Svizzera, paese neutrale) per carpire i segreti del dialogo avviato coi tedeschi: «la richiesta sovietica di partecipazione ai negoziati proposti va respinta», perché «approvarla sarebbe un atto di acquiescenza che in negoziati futuri potrebbe rivolgersi contro di noi». William Harriman, ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca va anche oltre, anticipando il tipico scenario di guerra fredda del (quasi) mezzo secolo successivo, e dice a Roosevelt che non si devono inserire i sovietici in un quadro operativo angloamericano, che non hanno alcun diritto alla presenza, che mai i sovietici in territorio da essi controllato avrebbero consentito la presenza angloamericana per una vertenza del genere. In sintesi, che ammetterli al tavolo non avrebbe aiutato a migliorare le relazioni con l’Urss, «avrebbe invece aperto la strada a richieste ancora più inaccettabili nel futuro».

A Trump capita che, dopo aver ripetutamente affermato che, grazie al suo rapporto diretto con Putin, avrebbe posto termine in 24 ore alla guerra tra russi e ucraini, si trovi incagliato da tre mesi in un abbozzo di intermediazione che non solo non ha condotto neppure a una tregua, ma ha incentivato il dittatore russo a infierire più di sempre con attacchi missilistici sui civili.

I beni informati raccontano che i vari Steve Witkoff, Mike Waltz, Keith Kellogg, Marc Thiessen e lo stesso vice presidente Vance, avevano avuto modo di avvertire Trump che Putin, attraverso i ripetuti no a una trattativa seria, stava conducendo una strategia di indebolimento della sua immagine al fine di scoraggiare gli alleati europei dell’Ucraina e mostrare quanto bassa sia la capacità statunitense di essere solidale e continua con gli alleati.

L’inconcludenza della strombazzata conversazione telefonica di lunedì 19 maggio, dovrebbe confermare a Trump la ragionevolezza di quanto suoi consiglieri gli ripetono sull’inaffidabilità di un leader, Vladimir Putin, che non ha nessun rispetto per i trattati firmati. Si vedrà se l’ennesima torta in faccia di Putin a Trump – gli ha parlato mentre visitava una scuola di musica a Sochi, commentando al termine del “franco” colloquio: “siamo sulla strada giusta” – porterà a un qualche cambiamento effettivo nei comportamenti di Trump sull’Ucraina. Le parole di Vance, sono preoccupanti e ambigue. Cosa significa «Se la Russia non è disposta a trattare, arriverà il momento in cui gli Stati Uniti dovranno dire chiaramente: questa non è la nostra guerra.»? Decide Putin se una guerra è “americana” o non?

A un certo punto di Crossword, tra Stalin e Roosevelt finì a contumelie; Roosevelt tenne duro e Stalin si ammorbidì, non solo a parole ma cancellando, il 5 aprile 1945, la neutralità verso il Giappone, primo passo verso l’entrata in guerra nel Pacifico. Qualcuno lo racconti a Trump. Magari fa comodo agli Stati Uniti avere un presidente che non flirta con il capo del Cremlino, un signore così intemerato da arrivare in perfetto stile sovietico, nella riunione avuta con l’ingenuo Steve Witkoff a fine aprile, a spacciare per interprete fornita dall’ambasciata Usa, una sua spia professionale che si piazza accanto all’inviato di Trump per carpirne ogni segreto e manipolarne comportamenti e capacità di comprensione.