”Ho letto molto dell’olocausto sui libri, ma da qui porti davvero a casa quanto indicibile sia stato il male commesso”, ha detto il vice presidente USA DJ Vance, 40 anni, deponendo una corona ad Auschwitz. La missione di condanna del Numero Due di Trump convincerà tanti DEM che la Casa Bianca non è nazista? Sarebbe ora, ma non mi illudo.

Io avevo fatto la stessa visita nel 1975, con una delegazione di poligrafici del “Corriere della Sera”. Era il Trentennale della liberazione del campo e ricordo lucidamente il motto “Arbeit Macht Frei” all’ingresso, le camere a gas, i depositi con le scarpe e i vestiti, il tutto conservato a eterna testimonianza della vergogna. A 27 anni, avevo un’età e una istruzione mature per capire l’enormità della tragedia. E percepivo la condanna del nazismo come un fatto consolidato, 30 anni dopo il 1945, nella mia coscienza.

Ieri sono stato alla mostra “Anne Frank The Exhibition” al Center for Jewish History, 15 West 16th Street a Manhattan.

Sono passati 50 anni dalla mia visita sul posto, e l’ora e mezza al museo mi ha riportato in Polonia, ad Auschwiz. Non avevo mai dimenticato quel pellegrinaggio, ma ora posso dire che non gli avevo dato l’importanza sacrale, solenne, umana, che meritava.

Con l’età che avanza, penso sia naturale mettere meglio a fuoco le cose che contano, le esperienze attraversate. Non è solo un fatto di cultura, di crescente acquisizione di informazioni storiche. È invece un bisogno di scavare nei valori che abbiamo dentro, di stilare la classifica delle cose giuste e belle, e di esecrare quelle ingiuste, scellerate.

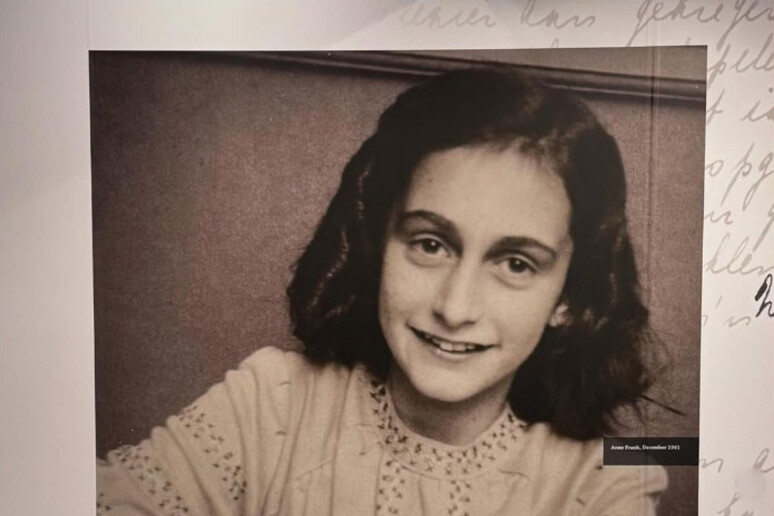

Scorrendo i pannelli delle sale, accompagnati dalla efficace audio-guida, ci si ritrova nel mondo di Anna e della sorella Margot. E di papà Otto, l’unico sopravvissuto del nucleo dei familiari e amici, otto, che avevano architettato la disperata “fuga” tra le mura di casa. Tradito dalla convinzione che lasciare la Germania per l’Olanda sarebbe bastato, il gruppo è protagonista di una delle innumerevoli vicende di quella tragedia. Da una parte gli ebrei braccati, e chi rischiava tutto per tentare di salvarli; dall’altra Hitler, le SS, le croci uncinate. Nelle crepe che la Storia a volte lascia dietro di sé, ecco che incontriamo Anna Frank. Tenera, umanissima nell’innocenza ma a suo modo spavalda, fiore di una carriera da scrittrice stroncata e paradossalmente ineguagliabile, la ragazzina di 13 anni fa tesoro di un regalo. L’ultimo avuto, quando ancora se ne potevano ricevere, era un diario. In quelle pagine bianche Anna riversa la sua vita, i giorni banali, i buoni e i cattivi. E i suoi sogni.

Ci sono oltre 100 pezzi originali della sua vita da reclusa, i mobili e la riproduzione delle pareti della cameretta, con le foto delle attrici preferite. Non sembra quella prigione che in realtà è, due anni! Piuttosto fa pensare, al visitatore, a un luogo incantato. E predestinato. Il manoscritto protetto dalla copertina rosa, che la Gestapo e i servi della polizia olandese reputano di nessun conto, finirà al padre, liberato, al suo ritorno ad Amsterdam dopo nove mesi di peripezie per l’Europa. La storia del diario è una consacrazione: del talento, e della forza insopprimibile della vita. Respinto dal primo editore americano, da quando è pubblicato il libro diventa la Bibbia della condanna del nazismo: oltre 70 traduzioni, 30 milioni le copie vendute (finora).

La visita alla mostra – che doveva finire a marzo ma proseguirà fino al 31 ottobre per l’enorme richiesta – l’ho iscritta nel mio calendario personale delle celebrazioni della Giornata della memoria dell’Olocausto. A New York è sempre a fine gennaio, organizzata dal consolato italiano. Consiste nella lettura per strada dei nomi delle vittime italiane del nazifascismo, e io partecipo tra gli altri volontari da quando è stata istituita molti anni fa. L’anno prossimo, dietro quei nomi a me ignoti, vedrò tante storie, tante Anne.