“Le società non possono funzionare equamente o in modo efficiente, quando i pubblici ufficiali – dai dottori alla polizia, dai giudici alla politica – pensano ad arricchirsi, piuttosto che portare a termine i propri compiti con integrità”. Non ha usato giri di parole il segretario generale ONU Antonio Guterres, nell’introdurre il dibattito organizzato in occasione del quindicesimo anniversario della Convenzione ONU contro la Corruzione. Un documento fondamentale nel suo genere, in quanto è l’unico giuridicamente vincolante a livello universale. L’UNCAC – questa l’abbreviazione della Convenzione -, fu adottata dall’Assemblea Generale a Merida il 31 ottobre 2003, con la risoluzione 38/4, ed è entrata in vigore il 14 dicembre 2005. Ad oggi, sono 183 i Paesi aderenti (dato aggiornato a: 3 ottobre 2017), tra cui l’Italia, che ha ratificato la convenzione con la legge 116/2009.

Guterres, nel suo discorso, ha opportunamente sottolineato come la corruzione pervada ogni aspetto della società e della vita, e alimenti ulteriormente attività criminali come il traffico di esseri umani o il mercato nero di risorse naturali, di armi, droga e manufatti artistici. Proprio per questo, il Segretario Generale ha definito la Convenzione come uno dei più efficaci strumenti al mondo per combattere questa piaga. “Le Nazioni Unite continuano a supportare gli Stati membri in ogni fase del loro cammino, aiutando a coinvolgere e responsabilizzare i cittadini in questa lotta, e a costruire e rafforzare istituzioni che possano mantenere questo impegno”.

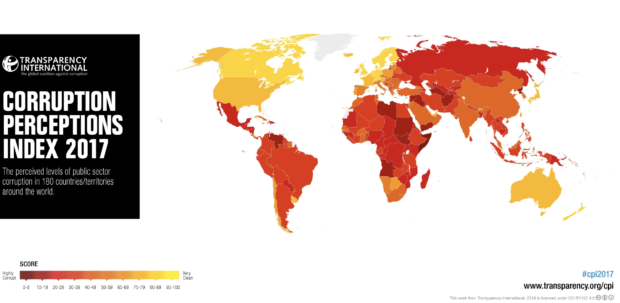

Discorso pienamente condiviso anche dal presidente dell’Assemblea Generale Miroslav Lajčák, che, ricorrendo a un’immagine particolarmente efficace, ha sottolineato come la corruzione distrugga “tutto ciò che incontra sul proprio cammino”. E noi italiani lo sappiamo bene, visto che il nostro Paese si è sempre assestato sulle più basse posizioni in Europa nell’Indice di Percezione della Corruzione compilato annualmente da Transparency International. L’anno 2017 ha però registrato un incoraggiante miglioramento: il Belpaese è infatti risalito di sei posizioni, arrivando a quota 54 nel mondo. Anche nel quadro europeo la sua posizione è migliorata, anche se il risultato resta decisamente modesto, visto che siamo al 25esimo posto su 31 Paesi. Ancora molto lontani dalle prime posizioni.

Ad ogni modo, a voler guardare il bicchiere mezzo pieno, i passi avanti non sono mancati. Perché, dal 2012 ad oggi, l’Italia ha scalato ben 18 posizioni, trend peraltro in controtendenza rispetto all’andamento registrato dalla maggior parte degli altri Paesi. Trend evidenziato anche dal giudice della Corte Costituzionale Francesco Viganò, che, durante il suo intervento, ha ricordato come il curriculum italiano in quanto a corruzione nel 2003, quando la Convenzione fu firmata, era “sotto molti aspetti non soddisfacente”. “Grazie all’UNCAC, la situazione nel mio Paese è profondamente cambiata”, ha rilevato. È cambiata, ha detto, dal punto di vista della repressione della corruzione, grazie a un aggiornamento legislativo che ha riempito diverse lacune preesistenti, ma anche dal punto di vista della prevenzione. Uno dei principali obiettivi raggiunti, la nascita dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) nel 2012, oltre all’introduzione di nuove norme sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione e relative all’uso sempre maggiore di modelli di conformità alle norme anticorruzione. “Anche i progressi fatti dall’Italia nel recupero dei beni sono degni di nota”, ha poi proseguito Viganò, notando come una recente norma li abbia resi passibili di riuso sociale.

“Tuttavia, restano di fronte alla comunità internazionale, e all’Italia in particolare, molte altre sfide”, ha ammesso il Giudice, soprattutto per quel che riguarda la stretta relazione tra la corruzione ed altri reati ad essa annessi. “Il rapporto tra la corruzione perpetrata dal crimine organizzato e il riciclaggio di denaro merita di essere meglio affrontato con una strategia olistica, combinando i principi della Convenzione di Palermo e quelli dell’UNCAC”.

Il giudice Viganò – nella sua funzione di “rappresentante dell’Italia e, contemporaneamente, di giudice della Corte Costituzionale” – ha chiuso il suo intervento sottolineando la necessità di tenere insieme le strategie di lotta contro la corruzione e il rispetto dei diritti umani. “Un’efficace azione di prevenzione e repressione della corruzione, oltre a un’attiva politica di recupero degli asset, deve sempre rispettare i diritti umani”, ha dichiarato Viganò. Il Giudice ha fatto riferimento ad esempio alla confisca non basata sulla condanna, “che l’esperienza italiana ha peraltro dimostrato essere uno strumento molto efficace nella lotta alla corruzione”, ma che, a suo avviso, dovrebbe essere considerata dalla comunità internazionale nella prospettiva di raggiungere un accordo basato su standard comuni nella protezione dei diritti umani. “Promuovere il ruolo della legge e i diritti umani non è solo un imperativo di giustizia”, ha concluso Viganò, ma anche “una precondizione per l’efficacia della lotta alla corruzione”.