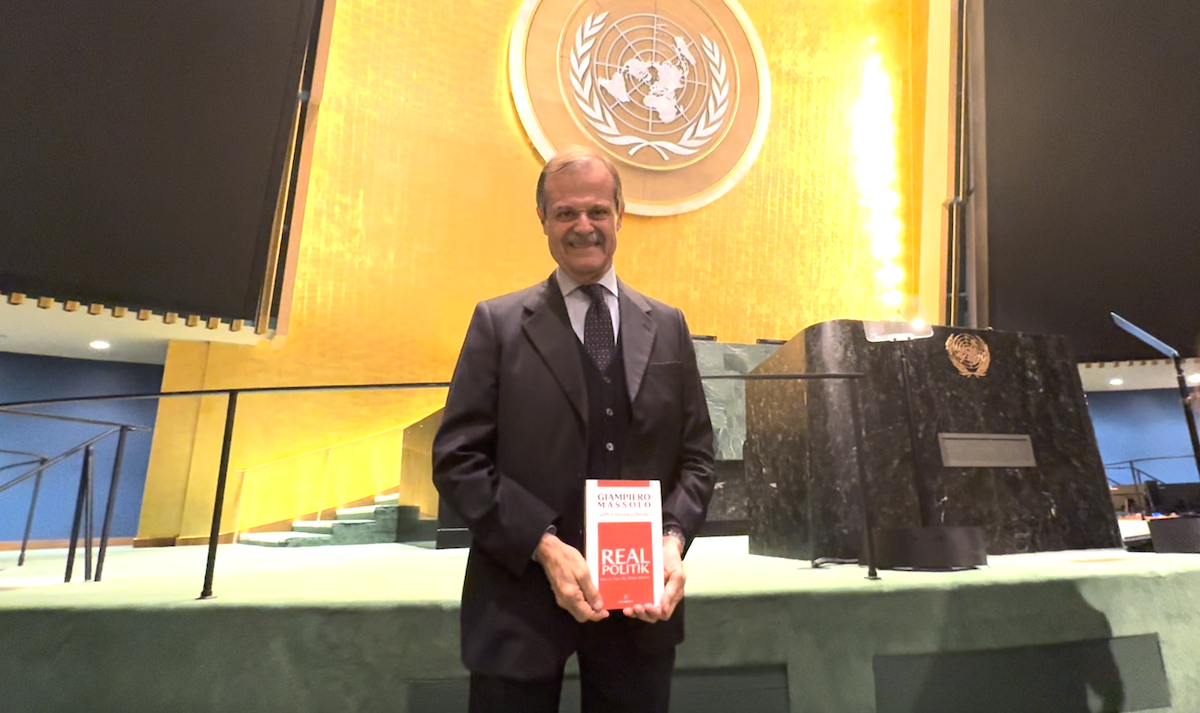

Intervista con l’ambasciatore Giampiero Massolo che si trova a New York per la presentazione dell’edizione in inglese del suo libro Realpolitik – Il disordine mondiale e le minacce per l’Italia, scritto con il giornalista Francesco Bechis. L’ambasciatore ha anche partecipato al Palazzo di Vetro ai lavori di “Change the World NYC”, la riunione annuale che L’Associazione Diplomatici organizza con 3500 studenti provenienti da oltre 130 paesi per la serie “Change the World Model United Nations”. Incontriamo l’ex segretario generale della Farnesina e poi presidente dell’ISPI il giorno dopo aver partecipato nell’aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite al dibattito con gli studenti di “Change the World” e subito dopo aver tenuto una appassionante lecture sullo stato delle relazioni internazionali in un aula stracolma di giovani al Marriott Marquis di Times Square. Dopo l’intervista, Massolo ha presentato il suo libro “Realpolitik” al Consolato Generale d’Italia a Park Avenue.

Il tema principale della conferenza di “Chance the World – NYC” che ha visto tra i protagonisti l’ambasciatore Massolo, si intitolava: “Orizzonti Uniti in un Mondo di Opportunità: Promuovere la Cooperazione Globale per lo Sviluppo Sostenibile, l’Innovazione e una Pace Inclusiva”.

In questa intervista con La Voce di New York, l’ambasciatore — oggi presidente di Mundys e in passato consigliere strategico di diversi governi italiani — ci offre una bussola per orientarci tra le grandi sfide che attendono l’Italia e l’Europa nell’era del ritorno di Donald Trump. Con lucidità e rigore, Massolo ci invita a guardare al mondo per quello che è, non per come vorremmo che fosse. Seguendo il filo conduttore del suo saggio, ci ricorda che, per interpretare il comportamento degli Stati — grandi o piccoli — nelle crisi del nostro tempo, è essenziale saper riconoscere i loro interessi nazionali contingenti. Solo così, ci suggerisce, possiamo prepararci alle turbolenze dell’attuale disordine globale con realismo e, forse, con maggiore consapevolezza.

Stefano Vaccara: Ambasciatore, ha appena parlato ai giovani, e questa volta ha fatto un discorso in cui, in circa un quarto d’ora, ha condensato un’analisi sulla situazione attuale del mondo. Mi ha colpito, ascoltandola, un passaggio in particolare, dove ha detto che nel mondo di oggi i rischi ormai si prendono. Stava parlando degli investitori, e ha fatto l’esempio di chi entra in una “Santa Barbara”, un deposito di esplosivi, accende un fiammifero… non esplode la prima volta, né la seconda, ma… potrebbe farlo alla terza.

Ci ripete quel concetto, rivolto ai giovani? Ho notato che l’ascoltavano con molta attenzione.

Giampiero Massolo: Viviamo in un mondo molto incerto, dove le crisi si sovrappongono. Queste crisi, più che essere risolvibili, possono al massimo essere mitigate, per evitare che degenerino. Nessuno controlla davvero tutte le variabili: alcuni non vogliono, altri non possono. Ma il dato è che tutti, sempre più, sono inclini a prendersi dei rischi: governi, mercati, aziende. C’è una normalizzazione del rischio.

Le conseguenze delle crisi, sui mercati ad esempio, ormai si sentono molto meno — a meno che non siano casi davvero eclatanti. Questo succede perché da un lato c’è una maggiore disponibilità a rischiare, dall’altro la convinzione che non si arriverà mai davvero alle estreme conseguenze. Le crisi sono gestite non per risolverle, ma per contenerle.

Quanto durerà? Non lo sappiamo. Come diceva lei, è come girare con un accendino in un deposito di benzina. Ma per ora, questo è il modo in cui si muove il sistema internazionale. Questa attitudine al rischio si è accentuata. Speriamo si fermi qui.

Ma con avversari globali come la Cina, e anche altri emergenti come l’India o il Brasile, questo mondo che Trump descrive come pacificato ma dominato dall’interesse nazionale… è realistico cercare la pace a ogni costo?

Bisogna considerare sempre il costo della pace. La prospettiva cambia se sei la potenza più forte della Terra, come gli Stati Uniti, e se hai un presidente transazionale, pronto a usare il suo peso per negoziare. Trump, ad esempio, potrebbe cercare di allentare il rapporto tra Mosca e Pechino concedendo qualcosa, magari a discapito della sicurezza europea. Una pace troppo veloce, che non tenga conto delle esigenze dell’Ucraina, rischia di destabilizzare ulteriormente.

Quindi l’Europa, che non può difendersi da sola e non potrà farlo ancora per molto tempo, dovrebbe fare di più.

L’Europa deve investire nella propria difesa e nella propria soggettività internazionale. È un momento cruciale, complesso, e stiamo per affrontare una presidenza americana non del tutto prevedibile.

A proposito, sui social circola una mappa ironica: oltre 500 milioni di europei chiedono protezione a 300 milioni di americani contro 150 milioni di russi. L’Europa, se fosse unita, sarebbe una superpotenza. Cosa ci manca?

Non siamo uno Stato. Siamo al massimo una Confederazione, senza una vera identificazione dell’interesse nazionale europeo. Quando si parla di “interesse europeo”, si intende solo il minimo comune denominatore degli interessi nazionali. Abbiamo un mercato enorme e una moneta forte, ma manca la soggettività politica.

Un esercito comune?

Non è realistico al momento. Ma si possono fare almeno tre cose:

Sfruttare al massimo i trattati esistenti per aumentare la cooperazione in materia di difesa e sicurezza.

Usare gli strumenti attuali per rafforzare la base industriale e rendere più coerente il sistema degli appalti.

Coinvolgere il Regno Unito, vista la sua potenza militare-industriale. Procedere per coalizioni di “volenterosi”, cioè stati disponibili a portare avanti iniziative comuni di sicurezza.

Facciamo un’ipotesi: l’attuale Presidente del Consiglio italiano si trova a dover scegliere tra una decisione che scontenta o l’Europa o gli Stati Uniti. Cosa consiglierebbe?

Non credo ci troveremo in un aut-aut così netto. Un rafforzamento delle responsabilità europee è proprio ciò che vogliono gli Stati Uniti. Gli USA devono concentrarsi sulla Cina, e vogliono poter contare sull’Europa per mantenere la stabilità. Il legame transatlantico non è in contraddizione con un’Europa più forte, anzi. Trump però non ama l’Unione Europea come blocco commerciale… È vero. Sul piano economico e commerciale, sarà una battaglia di dazi e negoziati. Ma nella geopolitica, se gli USA vogliono concentrarsi sulla Cina, hanno bisogno di un’Europa stabilizzatrice. Questo implica, da un lato, contenere la Russia; dall’altro, contare sull’Europa per una deterrenza credibile.

Per chiudere, visto che il suo libro si intitola Realpolitik: c’è chi dice che la guerra tra Stati Uniti e Cina — una guerra vera, non fredda — sia solo questione di tempo. Cosa ne pensa?

La Cina non si riconosce in un ordine mondiale a guida americana. È l’unica potenza che può, e vuole, cambiarlo. Chi è al comando cerca di evitare che ciò accada. È un rapporto fatto di collaborazione e scontro. Dove si può collaborare per contenere le ambizioni cinesi, si collabora. Dove non si può, scattano i dazi e il contenimento tecnologico.

Al momento, non vedo interesse da parte della Cina a uno scontro armato, nemmeno su Taiwan. La Cina ragiona sul lungo termine, ma oggi ha un’economia in difficoltà, non ancora ripresa dal Covid. E a proposito: quella guerra l’hanno vinta le democrazie aprendosi, non la Cina chiudendosi.

Il confronto sarà economico, tecnologico, finanziario. Vedremo più avanti. Per ora, il teatro di gioco è quello, e non quello militare.

Grazie, Ambasciatore, per questa bussola sulla geopolitica. Ricordiamo che il suo libro Realpolitik, scritto con il giornalista Franco Bechis, è ora disponibile anche in inglese, accessibile a un pubblico globale.