La riflessione sulle conseguenze della pandemia in corso e su quale potrà essere il mondo del dopo Covid si pone ad almeno tre livelli: quello dell’esperienza personale (cosa cambierà nelle nostre vite prese singolarmente, in termini psichici, relazionali e professionali), del quadro nazionale (mutamenti politici e socio-economici), delle relazioni internazionali (gli stati saranno più “socievoli” o meno?).

Ho espresso recentemente, in un convegno con voci italiane e statunitensi promosso dal Centro per gli Studi Italiani di Stony Brook, un abbastanza convinto pessimismo, non tanto sui primi due livelli, quanto sul terzo, quello dei rapporti internazionali. L’esperienza storica delle grandi pandemie – se ne contano almeno dieci negli ultimi 2.500 anni – porta in quella direzione.

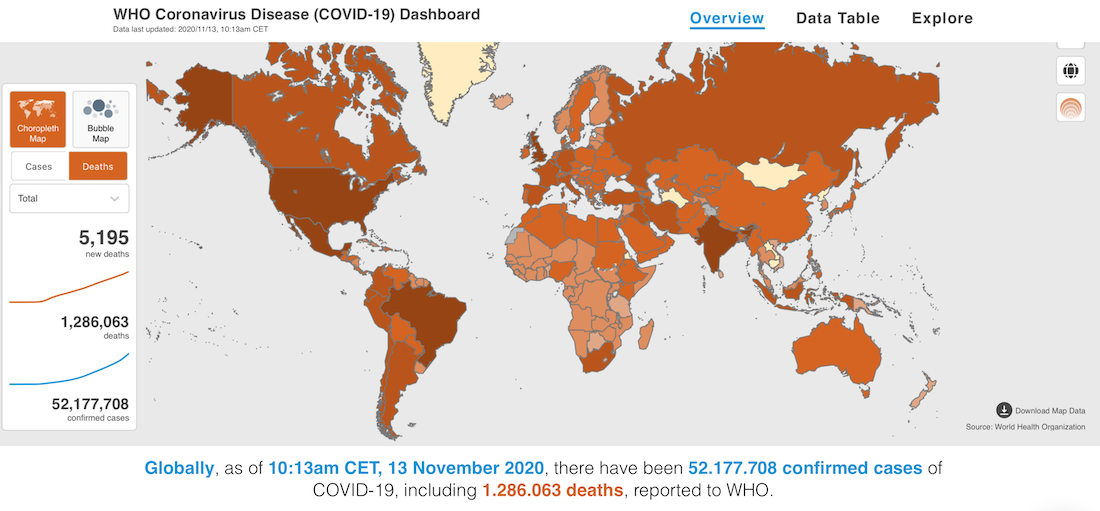

Basti pensare che, nonostante le pandemie appartengano alle catastrofi più ricorrenti dell’umanità, nessuno strumento comune e condiviso di prevenzione e cura è stato ancora messo in piedi dagli stati. Unico tentativo, la fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dopo la terribile Spagnola di un secolo fa, mai dotata di autentici poteri di anticipazione e coordinamento, e neppure di adeguati strumenti di studio e ricerca Anche in questa contemporaneità globalizzata e interconnessa, arrivati a 1.300mila vittime e 53 milioni di infetti, non si alza una sole voce autorevole nella comunità degli stati, che invochi una risposta collettiva a un attacco, quello del virus, che colpisce il genere umano in quanto tale non questa o quella nazione.

Detto in altro modo, la dottrina della sicurezza collettiva, sperimentata a livello di armamenti strategici, potrebbe funzionare anche a livello di igiene e sanità. Gli stati, che furono costretti dallo spettro dell’olocausto nucleare ad adottare il meccanismo di sicurezza collettivo in materia nucleare, non ritengono evidentemente che la salute dei loro cittadini meriti qualche sacrificio rispetto al principio di sovranità assoluta in materia sanitaria.

Eppure, la serie storica delle grandi pandemie informa che gli intervalli temporali tra l’una e l’altra di esse tendono ad accorciarsi. Si possono discutere le ragioni del fenomeno e si possono correttamente evocare i benefici di mitigazione che vengono dalla scienza e dalle tecnologie, ma non sono consentiti dubbi sulla cadenza delle infezioni. Trascorsero otto secoli tra l’inizio della cosiddetta peste bizantina o di Giustiniano (541) e la peste bubbonica medievale e sei tra la fine della prima e lo scoppio della seconda. Quattro secoli e mezzo hanno distanziato la Seconda dalla Terza peste (iniziata nella provincia cinese dello Yunnan alla fine del XVIII secolo ed esplosa come pandemia alla fine dell’Ottocento). Neppure mezzo secolo fu l’intervallo con l’influenza Spagnola; e le pandemie del dopo Seconda guerra mondiale – Asiatica (1957-1960), influenza di Hong Kong (1968), aviarie e Sars – hanno colpito a distanza di decadi e anche meno. Esiste, negli ambienti accademici sanitari, una ragionevole attesa che vi sarà un’ulteriore accelerazione di eventi pandemici e ancora più corti intervalli nella loro successione. Il riscaldamento globale e il degrado ambientale, insieme alla mancanza di igiene di base in molte realtà del sottosviluppo e dello sviluppo socialmente non regolato, hanno la loro pesante voce in questo triste capitolo della storia umana.

L’eccesso di sorpresa rispetto all’evoluzione dell’azione di microbi, virus, vibrioni, batteri, non è neppure giustificata, visto che già mezzo secolo fa lo storico francese Emmanuel Le Roy Ladurie aveva avvertito l’umanità che fenomeni come le Crociate, la colonizzazione dei nuovi continenti, la formazione di agglomerati urbani sterminati insieme alle migrazioni interne ed internazionali, l’industrializzazione e il commercio internazionale avevano dato luogo, nel secondo millennio, all’avvio e all’alimentazione progressiva dell’unificazione microbica del mondo. I processi di globalizzazione dei nostri decenni, insieme alla crescita esponenziale del movimento di persone merci e animali, hanno fatto il resto, alzando la virulenza del fenomeno e accelerandone la capacità di diffusione, al punto che potrà dirsi, dagli storici futuri, che la nostra, l’antropocene, è stata un’era ad elevato tasso pandemico, anche superiore a quello di altre epoche, benché, rispetto al passato, più capace di risposta in termini di medicina e tecnologie.

Rispetto a questo quadro, l’atteggiamento autoreferenziale dei governi, in particolare di quelli più potenti, non può che essere biasimato, o peggio. C’è un precedente che la dice lunga su come la cultura del potere si atteggi rispetto ai bisogni universali della salute. Un Position Paper dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 2009, sui decessi derivanti da malattie non contagiose (NCDs), elencava gli errori dei governi che avevano portato a un aumento senza precedenti di quei mali. Benché il 60 per cento delle morti mondiali fosse dovuto alle prime quattro fra quelle malattie (cardiovascolari, respiratorie croniche, diabete, cancri), i governi non avevano allocato alcuna risorsa specifica per prevenirle e curarle. La situazione era resa particolarmente ingiusta e indigesta dal fatto che l’80% di quelle morti avveniva nei paesi poveri e a medio reddito, anche perché, assenti le dovute politiche pubbliche, diverse famiglie erano costrette a rovinarsi economicamente per dare un minimo di aiuto al congiunto in difficoltà.

C’è un passaggio, in quella presa di posizione, che ben si collega ai danni da Covid-19: è quello che illustrava la genesi dei danni alle vie respiratorie, una delle parti del corpo più sensibile all’aggressione della spike di nCoV 2019. I calcoli del documento riportavano che ogni anno muoiono da NCDs nei paesi in sviluppo, per lo più per problemi respiratori da combustione domestica rudimentale di carbone e biomasse, 1 milione e mezzo di persone. Quella combustione, per il documento OMS è significativo contributore alle emissioni globali da carbonio nero, secondo maggiore inquinante serra dopo l’anidride carbonica. Lo studio rilevava, a livello planetario, 800mila morti da inquinamento dell’aria. Il rifiuto di Stati Uniti e altri paesi d’intervenire drasticamente sulle questioni ambientali e climatiche, ha contribuito a generare condizioni di maggiore fragilità del corpo umano all’attacco del virus Corona particolarmente aggressivo con gli apparati respiratori.

Alle prevedibili ripercussioni sul sistema internazionale dell’attuale pandemia dà attenzione un libro, da poco in libreria, che ha, tra i suoi pregi, la concisione: “Effetti geostrategici della pandemia e futuro della sicurezza europea”. Edito da Rubbettino e promosso dalla fondazione Iniziativa Europea, il libro è stato curato dall’ex ministro degli Affari Esteri Franco Frattini e da Angelo Federico Arcelli, e ospita contributi autorevoli, come quelli di Giovanni Tria, Claudio Graziano, Alessandro Profumo. Gli autori affrontano soprattutto gli impatti strategici che l’errata gestione della crisi pandemica potrebbe innescare. Frattini condivide l’idea che i postumi di Covid-19 potranno “aggravare, consolidare e allargare l’effetto di crisi già pericolose per la stabilità di regioni ad alto valore strategico”, con un attento occhio alle crisi in corso nell’oriente medio. Bisogna chiedersi se e quanto usciranno indebolite dalla crisi sanitaria regimi e popolazioni che hanno amato mostrare i muscoli negli anni dell’isolazionismo trumpiano. Nessuno è certo di cosa stia realmente accadendo in paesi come la Siria, l’Iran, lo Yemen, la stessa Libia, tanto per richiamare qualcuna delle situazioni incancrenitesi nel quadriennio in scadenza. Alla “mancanza totale di una visione” espressa da Washington, per citare le parole di Frattini, si è peraltro sommato “un ruolo scialbo” dell’Unione Europea: due sostanziali assenze che la pandemia ha ulteriormente rafforzato nel corso del 2020, visto che proprio nell’area nord-atlantica il virus ha fatto il più alto numero di malati e vittime.

Non ci si attende certo da Joe Biden che risolva situazioni ormai consolidate (si pensi al potere che hanno acquisito in Mediterraneo Russia e Turchia, con la Russia che in talune fasi ha calmato la bellicosità di Erdogan, capo di un paese, la Turchia, tuttora membro della Nato!), tornando all’uso della forza, ma piuttosto che provi a rimettere in movimento, in accordo con gli alleati europei, meccanismi di diplomazia multilaterale, indispensabili per curare sia i disastri creati dalla catalessi statunitense del quadriennio trumpiano, sia i danni che Covid-19 sta assestando all’economia mondiale e al quadro sanitario di molte popolazioni.

Il contributo al libro di Rubbettino offerto dall’ex ministro italiano dell’Economia Giovanni Tria, su quest’esigenza non mostra dubbi, richiamando le responsabilità sia dei governi che delle imprese. In quanto al bisogno di riattivare il commercio internazionale, ad esempio: “Global trade is a complex network of international exchanges of intermediate inputs regulated by international exchanges of intermediate inputs regulated by international contracts, in addition to national and international norms, in turn accompanied by an equally-complex network of financial and insurance contracts. It is a sort of neural network that must face the risks”. Quando quel sistema neurale soffre un danno grave e si interrompe, spetta agli stati rimetterlo in movimento, magari fissando nuove regole. In questa fase, recessione e rallentamento degli scambi internazionali di persone e merci, come effetto di Covid-19, si sommano ai danni strutturali causati dal trumpismo sulla struttura stessa degli scambi. Tria non ha dubbi sulla cura da adottare: “We now need to rethink a new scheme for the years to come, which entail a new Bretton Woods initiative, jointly promoted by all main economies, including the new emerging ones.”

Si tratta di un modello che segnerebbe la cesura con quanto abbiamo visto di recente, la riedizione del multilateralismo che ha segnato la storia del secondo Novecento. All’interno di questo modello andranno rafforzate le agenzie internazionali specializzate delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali che sono state penalizzate dalla politica estera antimultilaterale degli ultimi anni.

Inevitabilmente la prima dovrà essere l’OMS, non attrezzata, in termini di bilancio e personale, a far fronte ai nuovi bisogni della sanità globale. “Il pranzo di nozze con i fichi secchi”, per citare un proverbio italiano, è improponibile. Si pensi che l’OMS fu fondato, nel 1946, col primo obiettivo di evitare alle nazioni un dramma come quello vissuto qualche decennio prima con la Spagnola. Coerentemente si chiese alla Commissione Interinaria di monitorare e studiarel’influenzavirus A, subtype H1N1, responsabile di quella pandemia. Si saprà da uno studio di Kamradt-Scott del 2012, che nel 1997, quando eruppe l’influenza Hong Kong H5N1, la divisione influenza dell’OMC aveva un solo addetto a tempo pieno.