27 aprile h. 07:00 EST

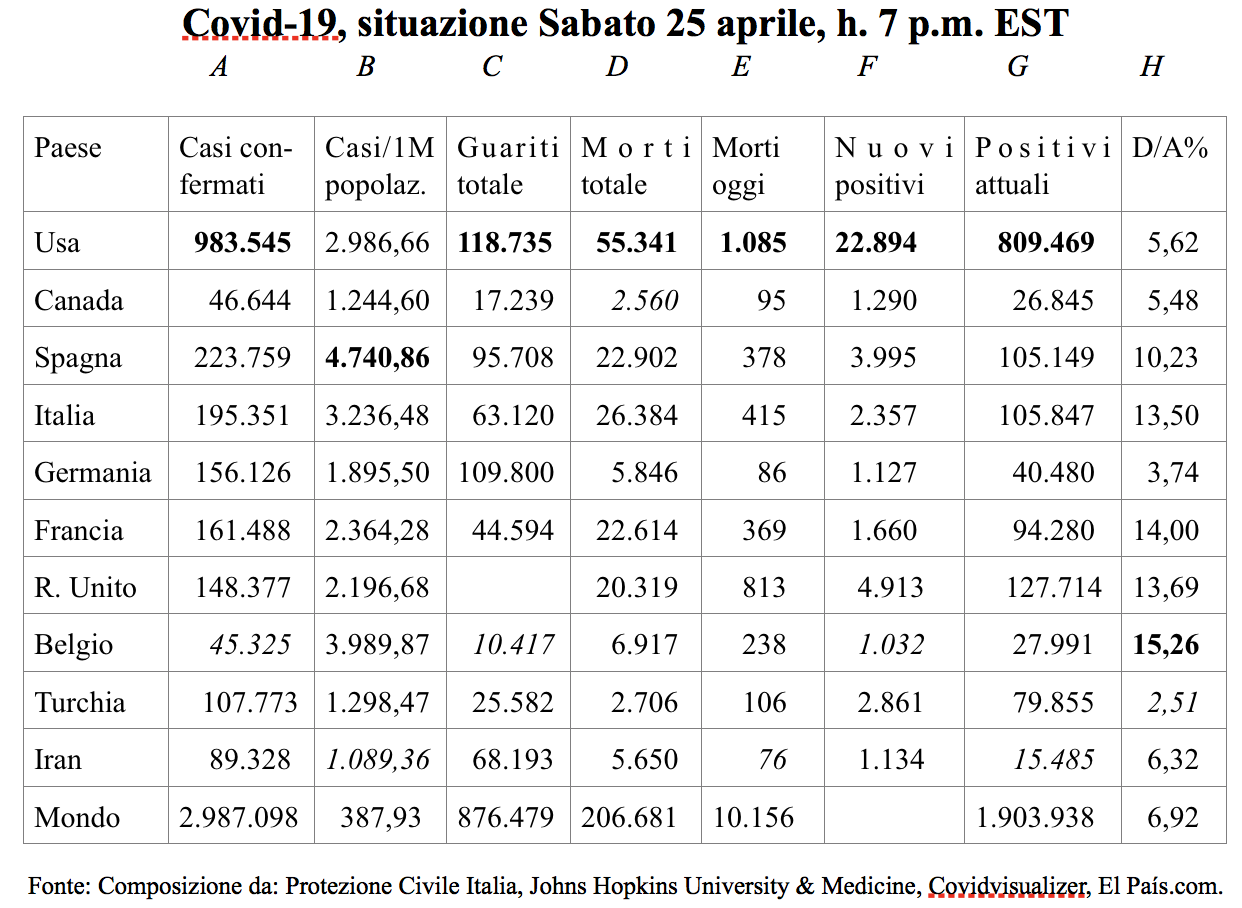

Il quadro settimanale delle statistiche scelte per il sommario esame dell’andamento dell’infezione da virus Corona-19, conferma la netta prevalenza di questa negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale. Inoltre la caratterizzazione nazionale dell’infezione, che vede nelle prime collocazioni, come mostra la tavola della notte tra il 26 e il 27 aprile, Stati Uniti, Italia, Spagna, Regno Unito, Francia e Belgio, può far definire, al momento, il fenomeno come “epidemia atlantica”.

Sono in particolare gli Stati Uniti (il più alto numero di casi confermati, di attuali positivi e di deceduti totali), la Spagna (il più alto numero di casi su un milione di popolazione), e il Belgio (il più alto numero di morti rispetto al numero dei casi confermati) ad esprimere i dati più elevati tra quelli esposti in tabella. Si noti che il dato della colonna H riferito a un altro paese atlantico, il Canada, dice che a parità di popolazione, il Canada avrebbe una situazione molto simile a quella statunitense in quanto a numero assoluto di morti in rapporto ai casi confermati. Ciò senza nulla togliere al fatto che i morti totali del Canada, nel confronto con altri paesi in tabella, appaia quasi regolarmente il dato inferiore (in corsivo) e che, nel corso della settimana, come mostra la situazione di lunedì 20 aprile del suo numero di decessi, questi crescano di 782 unità con una media giornaliera di poco superiore a 110 decessi.

Gli Usa da soli rappresentano stamattina poco meno di 1/3 dei casi confermati totali (988.000 su poco più di 3.000.000), quasi il 40% degli attuali casi di positività (più di 810.000 su quasi 1.915.000) , più di ¼ dei deceduti (circa 55.500 su circa 207.500). L’alto numero dei positivi fa ritenere che il numero dei deceduti, nel corso della presente settimana, tenderà a crescere certamente in dati assoluti ma anche in percentuale sul totale mondiale.

Usa ed Europa insieme rappresentano lunedì mattina l’80% circa dei casi totali confermati, più dell’87% dei decessi mondiali, e solo il 65% del numero dei guariti.

Se Italia, Spagna e Francia forniscono in settimana segnali, benché a volte contraddittori, di decelerazione nella diffusione del male (v. le tabelle di seguito), lo stesso non può dirsi per altri dei paesi atlantici.

I dati suggeriscono una serie di riflessioni, sul modello di società europea e nordamericana, non esattamente confortanti, dalle quali tuttavia ci si astiene, per ora, a causa di almeno due buone ragioni: è presto per capire quanto tutti i dati qui trattati siano egualmente affidabili (salvo avere certezza che non tutti lo sono, almeno non nello stesso modo), la curva di qualunque infezione va giudicata alla fine e non mentre essa si sviluppa.

Sulla prima osservazione si è già detto abbastanza, nella rubrica, e ci si tornerà ancora. Sulla seconda osservazione due esempi. Si è detto per mesi che le donne resistevano meglio degli uomini alla pandemia, eppure ora si legge che le donne si ammalano e muoiono come gli uomini, anzi in Italia alcuni giorni risultano sopravanzare, anche se di poco, l’altro genere. Si è detto per mesi che i bambini erano praticamente indenni dall’infezione; oggi si afferma, da parte di molti studiosi del fenomeno, che i bambini sono a rischio maggiore degli adulti in età avanzata, certo non degli ultra ottantacinquenni con patologie gravi pregresse.

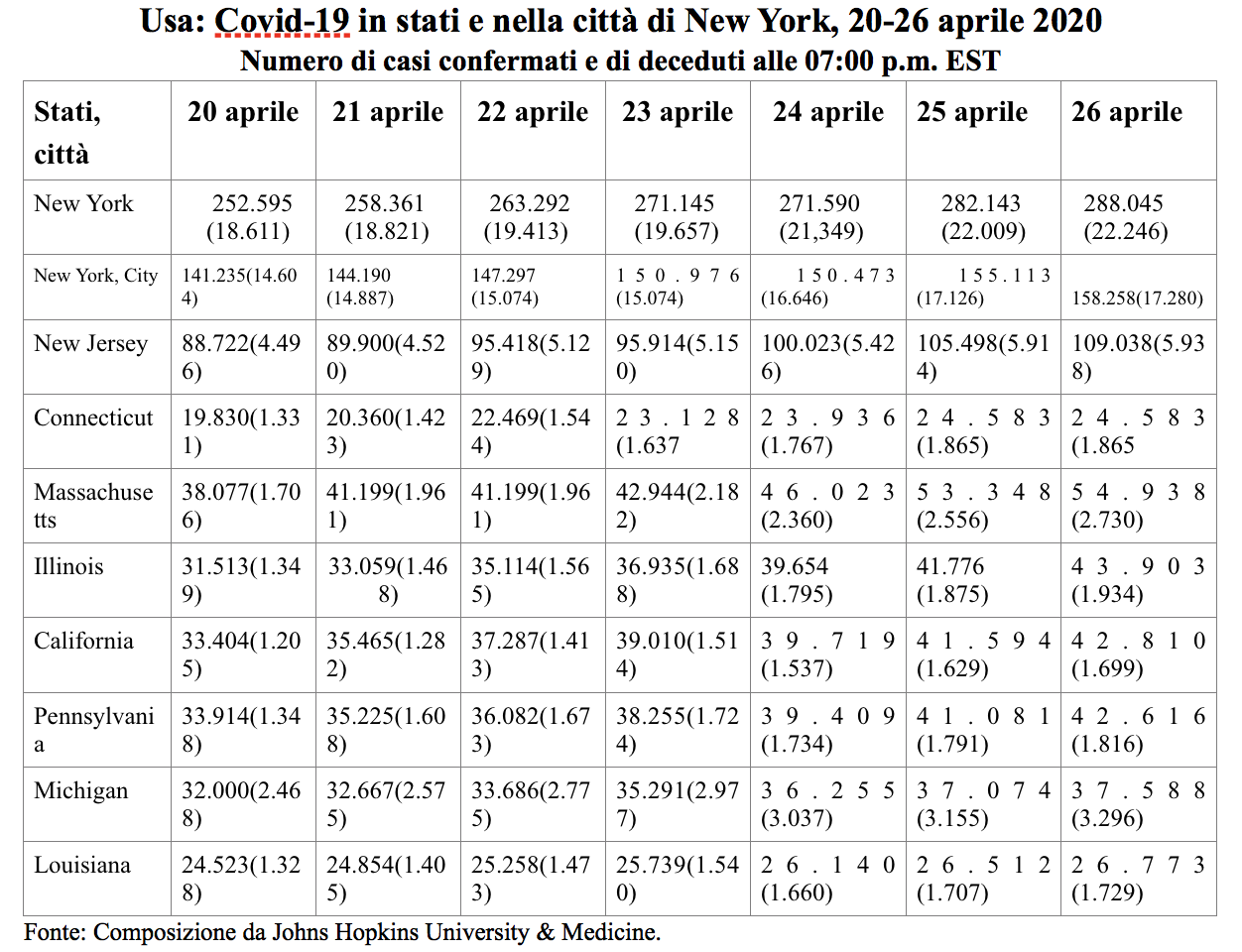

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, allo stato, non vi sono segnali seri di miglioramento di una situazione che resta grave. In particolare, come mostra la tabella riassuntiva dell’evolversi della situazione negli stati con più di 1.000 decessi giornalieri e nella città di New York, crescono nei sette giorni sempre, anche se con maggiore o minore intensità, i due dati riportati: casi confermati e decessi.

Il forte incremento che, in settimana, verifica il Massachusetts, porta il nord-est a confermarsi in assoluto come l’area regionale di maggiore contagio. Ieri sera il Tristate contava per il 44% dei casi nazionali confermati e per poco meno del 56% dei decessi. Il rapporto sui decessi penalizza il Tristate nel confronto con il resto della nazione, in quanto a capacità di salvare le vite dei malati di Covid, un dato materia di riflessione. Sommando il vicino Massachusetts, il nord-est sale quasi alla metà dei casi confermati, e al 61% dei decessi nazionali, confermando un dato già rilevabile nell’esame del solo Tristate: i 12 punti di solco tra la percentuale dei casi confermati e quella dei decessi. A conferma di come questa disease pur essendo pandemia appaia sinora soprattutto come epidemia atlantica anche nella federazione nord-americana.

Di fronte ai terribili numeri di New York e della sua più rappresentativa città, si noti che lo stato è proporzionalmente cresciuto più della città sia nei casi confermati che nei decessi. Nella settimana, lo stato alza i confermati del 13,94% contro il 12,05 della city, e i decessi del 19,53% contro il 18,32% della città. Anche nel caso di New York si conferma che i decessi crescono più dei casi confermati.

I numeri del contagio preoccupano giustamente la popolazione statunitense, anche per l’impatto sull’economia e l’occupazione che sta avendo. Ulteriore elemento di preoccupazione, al punto da consigliare alla Casa Bianca di sospendere le conferenze stampa quotidiane, è la confusione che POTUS fa quando ritiene di poter proporre ricette per la cura del virus Corona, come quella riportata di seguito: “Hydroxycloroquine & Azithormycin, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine”. Pew Research Center che, per l’emergenza da Covid-19 sta conducendo inchieste a getto continuo, fornisce alcuni dati esemplari dello stato d’animo della popolazione (inchiesta del 21 aprile, firmata Kim Parker, Juliana Menasce Horowitz, Anna Brown)

Emerge che il 52% degli americani a più basso reddito ha perso il lavoro o il salario, ma lo stesso è capitato al 42% degli intervistati a reddito medio e al 32% dei percettori di alto reddito. In quanto alle risorse per tirare avanti, solo il 23% delle famiglie a basso reddito dice di disporre del sufficiente per il prossimo trimestre; meglio va per le famiglie a reddito medio (48%) e ad alto reddito (75%). Il 53% di chi ha basso reddito afferma che questo mese non potrà far fronte a impegni e debiti; lo stesso capita al 26% di chi ha reddito medio e all’11% di chi ha reddito alto. Più in generale, il 43% del campione di statunitensi adulti afferma che il rispondente o qualcuno della sua famiglia ha perso il lavoro o sofferto un taglio nella retribuzione a causa dell’epidemia: alla stessa domanda rispondeva in modo eguale nella seconda metà di marzo solo il 33% del campione.

Si conferma che l’epidemia picchia duro soprattutto sulla situazione sociale degli ispanici adulti (il 61% del campione afferma che l’intervistato o qualcuno della sua famiglia ha perso il lavoro o sofferto riduzione salariale per via dell’epidemia) rispetto agli adulti bianchi o neri (al confronto sono la metà o anche meno) e dei ranghi meno qualificati della forza lavoro (i senza baccalaureato perdono più dei college graduate). Si tenga presente che il 71% di chi non dispone di fondi per l’emergenza che coprano almeno i successivi tre mesi, afferma di non avere nessuno strumento per far fronte alla situazione, mentre il 29% ritiene di potersi in qualche modo arrangiare.

Rispetto al mutamento che l’epidemia potrà contribuire a generare nel paese, i seguenti dati rivestono un certo interesse. La domanda mira a conoscere il giudizio sulle misure assunte dal governo federale. Nel loro insieme le risposte informano che meno della metà degli adulti (46%) ritiene che il pacchetto di aiuti deciso a Washington, D.C., avrà un giusto o rilevante impatto positivo su lui o la sua famiglia. Circa 2/3 o più del campione, alle diverse domande, risponde che quegli aiuti favoriranno multinazionali e grandi imprese (77%), piccole imprese (71%), disoccupati (68%), governi statali e locali (67%), professionisti e artigiani (49%). Gli adulti a più basso reddito ritengono di ricevere più aiuto di quanto affermino quelli che hanno un reddito medio o superiore: rispettivamente 59%, 48%, 22%.

Di interesse anche l’uso che la gente intende fare dell’aiuto atteso dal governo. Il 54% degli adulti afferma che la maggior parte di quel denaro se ne andrà per pagare fatture in scadenza e per acquisto di beni essenziali. Il 21% che accantonerà quei fondi per evenienze peggiori. Il 14% che l’userà per pagare i debiti accumulati. Il 10% lo utilizzerà per donativi a organizzazioni caritatevoli o a più bisognosi. Non sorprenderà che siano soprattutto i percettori di basso reddito a destinare il denaro per il pagamento di fatture e debiti.

Sulle prospettive del dopo pandemia fa testo un’altra serie di domande che Pew pone al campione, e che riguardano lo stato dell’economia domestica dei lavoratori. La tabella è così interessante che vale la pena riportarla integralmente. Se ne deduce che il 40% del campione è frequentemente preoccupato di come riuscire a pagare i servizi di cui ha bisogno e di come procurarsi una pensione decente. Si tratta di preoccupazioni per lo più precedenti all’epidemia, ma che questa può tendenzialmente accentuare.

E comunque, con un ottimismo giustificato dalla storia del paese, una leggera maggioranza del campione ritiene che gli Stati Uniti usciranno dall’epidemia e anche il mondo del lavoro tornerà a vivere tempi migliori.

Guardando al dopo emergenza sanitaria (molti paesi stanno “riaprendo”; l’Italia lo farà dal prossimo lunedì) è opportuno cominciare a chiedersi quale mondo troveremo fuori dalla porta che ci ha recluso in questo e nel mese precedente. L’intransigenza statunitense ha impedito che il G7 finanziario di marzo, dedicato alle misure da assumere rispetto all’impatto del virus Corona-19 chiudesse con un comunicato finale congiunto, il che può essere letto come un disastro politico nel mezzo del disastro sanitario. Si è capito successivamente, con gli attacchi repubblicano e presidenziale all’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, che si trattava di confermare il boicottaggio di Washington, D.C., ad ogni e qualunque forma di collaborazione multilaterale. Calcolo ancora una volta errato, perché di collaborazione multilaterale mai come in questo momento le nazioni sentono di aver bisogno e perché se gli Stati Uniti si tirano indietro, sarà la Cina a promuoverla.

Difatti la mossa statunitense è servita a rimettere in gioco una Cina che non poteva non approfittare della situazione per tentare di riqualificarsi di fronte al mondo e in particolare ai paesi di suo maggiore interesse (segnatamente quelli africani), rispetto non tanto alla colpa di essere all’origine del Covid-19, quanto di quella di non aver avvertito i suoi cittadini e il mondo di quanto stava accadendo. Nel totale imbarazzo europeo, in dissenso ma al solito deboli, ancora una volta non consultati dalla Casa Bianca, l’Africa (sinora colpita da Covid-19 specialmente in Sudafrica, Cameroun, Bourkina Faso, Congo, Algeria, Marocco, Egitto e Tunisia), appoggiata da Pechino, si è orgogliosamente stretta intorno al direttore generale dell’OMS, l’autorevole e rispettato accademico etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, interpretando come bullismo e ricatto americani la minaccia di tagliare i fondi all’istituzione internazionale. Si tenga presente che questo teatrino della politica internazionale va in scena in una situazione che vede i paesi poveri in estrema difficoltà benché, sinora relativamente poco colpiti dal virus, almeno per quanto se ne riesce a sapere da Oms e altre fonti.

Il Fondo Monetario Internazionale, FMI, viene richiesto, in questo frangente, di promuovere la remissione del debito dei paesi poveri, o almeno di parte di esso, o almeno degli interessi maturati. Si tenga presente che questo può essere un terreno sul quale sfidare la Cina, che sinora sulla questione della remissione del debito, o di una sua parte, non è uscita allo scoperto, anche perché ha ben 145 miliardi di dollari di crediti accumulati con il solo continente nero.

La situazione non riguarda solo i paesi poveri africani. Nel quadrimestre di crisi, più di 80 paesi hanno chiesto a FMI prestiti di emergenza, il che peraltro non potrà che aggravare la loro esposizione. I prezzi delle materie prime, cominciando dal petrolio, sono crollati: se le imprese nei paesi industrializzati non lavorano, crolla la domanda, se crolla la domanda crollano i prezzi, se crollano i prezzi non conviene produrre e accumulare scorte quindi si licenzia e non si pagano gli stipendi nei paesi produttori, che sono quasi sempre paesi poveri. Cadono anche le esportazioni, quindi la produzione, dai paesi ricchi, e l’effetto spinge molti immigrati a tornare a casa o li costringe a cessare l’invio di rimesse alle famiglie d’origine. Per non richiamare la situazione di un turismo, fermo ovunque, che nei paesi “esotici”-poveri era diventato per molti la risorsa principale di benessere. Si aggiunga, come informano le istituzioni finanziarie internazionali, che la fuga di capitali dai paesi in sviluppo è con evidenza già ora superiore a quella seguita alla crisi del 2008. Solo in marzo, uscendo dai paesi dello sviluppo, sono andati a trovare collocazione migliore 100 miliardi di dollari, secondo quanto pubblicato a Bonn da International Politics and Society.

Le Nazioni Unite hanno chiesto un pacchetto per l’emergenza virus di $2,5 trilioni da assegnare al Global South. Per UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, tre dovrebbero essere le sue componenti: 500 miliardi in donativi, tipo Marshall plan, in particolare diretti al settore sanitario, che dovrebbero venire dai paesi ricchi che non hanno rispettato gli impegni all’aiuto nell’attuale decennio. Un trilione dovrebbe arrivare da donativi via Special Drawing Rights (diritti speciali di prelievo) della riserva Fmi. L’altro trilione dovrebbe essere costituito dalla cancellazione del debito, eliminando d’un colpo la palla al piede dello sviluppo. Come in altre occasioni, l’onusiana vox clamans nel deserto della finanza delle nazioni avrà forse solo qualche risposta riduttiva, ma stavolta gli stati, ad iniziare dai riottosi Stati Uniti e Cina, dovrebbero capire che il rischio di un crack mondiale potrebbe essere dietro l’angolo. L’Argentina, notizie di stamattina, non ha concordato come evitare la bancarotta, ma, a parte quel caso noto, il FMI aveva avvertito già prima della pandemia, che più della metà dei paesi a basso reddito erano prossimi o già dentro l’impossibilità di onorare il servizio del debito, bisognosi di ulteriori crediti.

È vero che il 13 aprile lo stesso FMI ha deciso di dare un qualche sollievo al debito di 25 paesi: rinvio di sei mesi per 500 milioni di dollari. Al di là dell’inezia dell’importo, il meccanismo, come spesso capita da quelle parti, era impastato di carità pelosa, perché la misura si fondava sul principio del compenso alle casse del Fondo da parte dei paesi ricchi. Come? Girando sino a concorrenza, bonifici già destinati al Tesoro dei paesi poveri, sul conto corrente del Fondo. Geniale: si lascia al povero nella mano destra ciò che lui ci deve, ma non gli si consegna nella mano sinistra ciò che gli si deve. Meglio ha stabilito il G20 il 15 aprile sospendendo, per chi rientra nelle strette condizioni di finanza pubblica stabilite nel documento, circa 14 miliardi dei debiti sottoscritti a livello bilaterale in pagamento dai paesi in sviluppo quest’anno, iscrivendoli a ruolo nei prossimi tre anni. Tutto da vedere se i bilanci di quegli stati, per ora graziati, saranno ancora in piedi dopo Covid-19; tutto da vedere quanto le misure di austerità richieste andranno a colpire ulteriormente una sanità pubblica dei paesi poveri che in questo momento ha bisogno di rinforzo non di indebolimento; tutto da vedere quale sarà il trattamento dei debiti multilaterali, quelli ad esempio contratti con Banca Mondiale che sinora, nella vicenda, sembra fare il pesce in barile.

Un chiarimento sul rapporto tra Covid-19, situazione sanitaria e sviluppo nel continente africano. Qui le infezioni delle vie respiratorie sono da sempre la prima causa di morte, e non c’è bisogno di richiamare quanto questo Corona gradisca attaccare le vie aeree e i polmoni. Se mai Covid-19 dovesse tracimare nel continente, troverebbe una situazione sanitaria riassumibile in pochi dati. Letti di terapia intensiva: 155 in Kenya, 50 in Senegal, 38 in Tanzania, 45 in Zambia. Personale medico pari al 3% del personale medico mondiale con quasi il 16% della popolazione mondiale e quasi ¼ degli effetti delle pandemie. I medici sono 4,5 per 100.000 abitanti; per capirci, in Italia, dove pure lamentiamo il bisogno di un numero maggiore di medici, siamo a 376. Neppure ¼ della popolazione africana accede ad acqua igienizzata e continua, così che più di 250 milioni di africani percorrono quotidianamente almeno 30’ di strada per approvvigionarsene. Se sono 340 milioni gli africani assetati, 440 non hanno servizi igienici di base e 535 senza condizioni che consentano di lavare le mani in casa con sapone.