In questi giorni, che sono i giorni dell’emozione e della memoria per chiunque abbia conosciuto Bettino Craxi e ne abbia stima, non ho resistito alla tentazione di aprire quel cassetto nel quale ho buttato alla rinfusa le testimonianze dirette da me raccolte in quel periodo orribile chiamato “Mani pulite”. Meglio sarebbe dire: “Coscienze sporche”.

Da quel cassetto mi ero tenuto lontano, in tutti questi anni. Raccoglie frammenti di una storia di grande dolore che ha travolto molte più persone di quanto si possa immaginare. Alcune sono morte per l’umiliazione e il dolore, ancora prima della fine di Craxi.

Tra quei frammenti, uno mi ha colpito come un forte pugno allo stomaco. Un pezzetto di carta dove avevo appuntato le domande che avrei fatto a Bettino Craxi nell’ultima intervista della sua vita ad un telegiornale, l’unica che accettò di tenere in quell’ultimo suo periodo di vita.

In quei mesi Paolo Liguori, direttore del telegiornale di Mediaset per il quale lavoravo, mi aveva più volte inviato ad Hammamet, dove la stampa italiana si era precipitata per seguire gli sviluppi del caso Craxi e della malattia che aveva colpito il leader socialista.

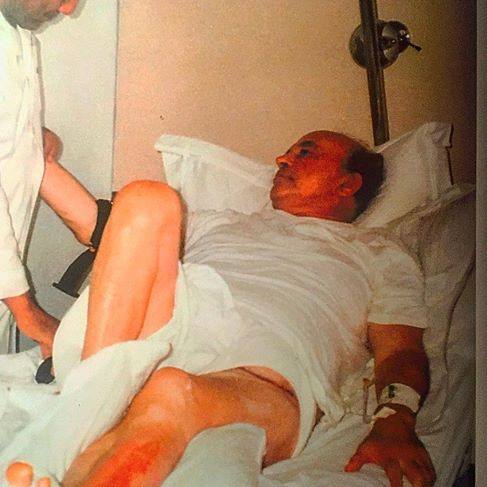

Si era giunti al punto in cui, esaurita ogni possibile trattativa di Craxi e della sua famiglia con lo Stato italiano perché gli fosse consentito in condizioni di libertà di curarsi in Italia, l’unica condizione che Bettino avrebbe mai accettato, venne deciso che lui si sarebbe operato nell’ospedale militare di Tunisi, ad opera di un’equipe medica del San Raffaele di Milano. Era un’operazione ormai disperata e non più rinviabile.

Una fonte familiare mi aveva avvertito che Bettino si sarebbe recato in ospedale l’indomani mattina e che mi avrebbe parlato.

Sarebbe stato alle prime ore dell’alba. Una scelta dettata soprattutto dalla volontà di evitare la ressa delle troupe televisive, in caso di una fuga di notizie. Craxi era fisicamente già molto provato e non voleva mostrarsi così mal ridotto, soprattutto ai suoi nemici.

La notte, nella mia stanza d’albergo, cominciai a ragionare su cosa gli avrei chiesto. Domande rapide, veloci, perché lo avrei intercettato per strada davanti all’ospedale, una zona piena di soldati. Era un’area militare e lì era vietata ogni ripresa televisiva. Su Craxi c’era la massima tutela, potevamo anche finire in carcere prima ancora di cominciare.

Gli avrei chiesto: Cosa pensi dello Stato italiano, che pure hai servito, per tanti anni, che oggi ti abbandona al tuo destino come nemmeno fossi il peggiore dei criminali? Del presidente della Repubblica, che hai contribuito ad eleggere e che oggi ti ripudia? Dei cugini comunisti, ai quali hai evitato la gogna di una disastrosa sconfitta elettorale e che hai fatto accogliere nell’Internazionale socialista? Di Di Pietro e Borrelli, gli eroi di questa rivoluzione che finge di voler fare dell’Italia una casa di vetro e nasconde la spazzatura sotto il tappeto? Di quelli che, fino a ieri tuoi ubbidienti collaboratori e beneficiati, adesso vogliono “restituire l’onore ai socialisti”?

Avevo appuntato tutto su un piccolo post-it, che mi ero ripassato più volte. Alle cinque del mattino, con il mio operatore, ero già nei pressi dell’ospedale. La telecamera l’avevamo nascosta sotto un furgone, per non dare nell’occhio. Il microfono lo tenevo in una tasca. Faceva freddo, quella mattina del 23 Novembre del 1999. Tunisi sembrava un po’ Napoli, con il suo traffico impazzito già a quell’ora e gli abiti colorati della gente che si muoveva in ogni direzione per dare inizio alle attività della giornata.

D’improvviso scorgo la macchina del Presidente, una berlina grigio chiara. Bettino è, accompagnato da Nicola Mansi, suo inseparabile autista, amico, compagno, confidente. Non lo ha mai abbandonato, né da vivo, né da morto. Sul sedile posteriore la figlia Stefania, custode instancabile e impotente del doloroso percorso finale di Bettino, che si sarebbe concluso due mesi dopo.

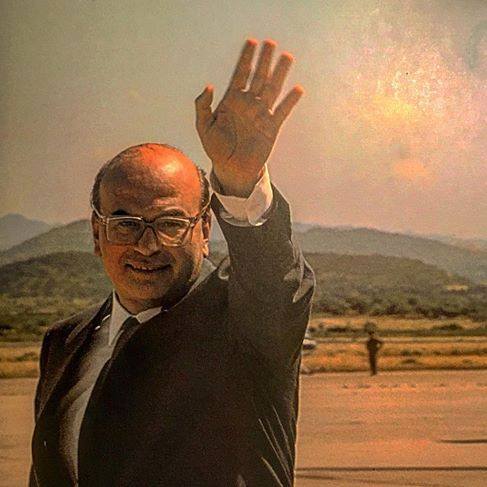

Nicola mi vede e ferma la macchina. L’operatore inizia le riprese. Bettino comincia a parlare, la voce bassa come non l’ho mai sentita in tanti anni, lo sguardo sofferente. La sua pelle, di solito chiara, magari appena un po’ arrossata dal freddo delle mattine d’inverno a Roma, è come sporcata da una patina grigia e pesante. “Spero che sia la volta buona”, dice con quel fil di voce che gli è rimasto. “Adesso me la cavo, adesso me la cavo. Tempo un po’ di giorni e mi rimetto in sesto”. Annuisce più volte. Il viso è scavato. E’ prostrato dai farmaci . “Sono in mano a medici esperti di cui mi fido” conclude, sforzandosi di mostrare quel piglio caparbio che fu il suo temibile ruggito per tutta una vita. Erano altri tempi, quel leone che fu è stato ferito a morte.

Le tante domande che mi ero proposto, segnato, ripassato, ripromesso di fare diventano carta straccia. Mi sembrano insulse, insopportabili. Il mio dolore umano e solidale per quella sofferenza sovrasta il mio compito di “bravo cronista”. Vedo sul suo volto l’ombra della morte che sarà e ne resto sconvolto. L’avrei abbracciato, altro che intervista, altro che domande del tipo: “Cosa prova in questo momento?” “Cosa vuole dire ai suoi persecutori?” e “a chi oggi è al governo?”. Mi parvero sciagurate .

Quelle poche battute che mi stava confidando, quelle ultime immagini di lui in un luogo pubblico, mandate in onda in anteprima poche ore dopo in esclusiva da Mediaset, vengono poi riprese ovunque, acquistate da tutte le televisioni. Il giorno dopo sono nei titoli di tutti i giornali. Fanno il giro del mondo.

In verità, fu un’intervista non fatta. In fondo, avrebbe aggiunto solo “teatro”, spettacolo mediatico, nulla di nuovo rispetto a quello che Bettino ha detto e scritto fino al suo respiro. “La mia libertà equivale alla mia vita”. Ho sbagliato? Come cronista, forse si. Come uomo e amico nel profondo del cuore, non riesco a biasimarmi.

I medici già lo aspettavano al quinto piano di un edificio grigio e austero, dove gli era riservata una piccola stanza con un tavolino, due sedie, un armadio. Lo seguii con lo sguardo fin dove possibile, mentre in macchina entrava in quell’ospedale militare malamente attrezzato, dove lo avrebbero operato sotto il faro di una lampada tenuta con la mano da un’infermiera. Una lampada che dava una luce immensa al suo onore e alla sua dignità, più che alle sue ferite.

Avverto ancora nel petto tutto la violenza di quel momento che mi ha tolto il fiato e ha soffocato in gola le domande che avrei voluto fare. Non so se andrò a vedere il film “Hammamet”. Ricordare mi fa ancora male.