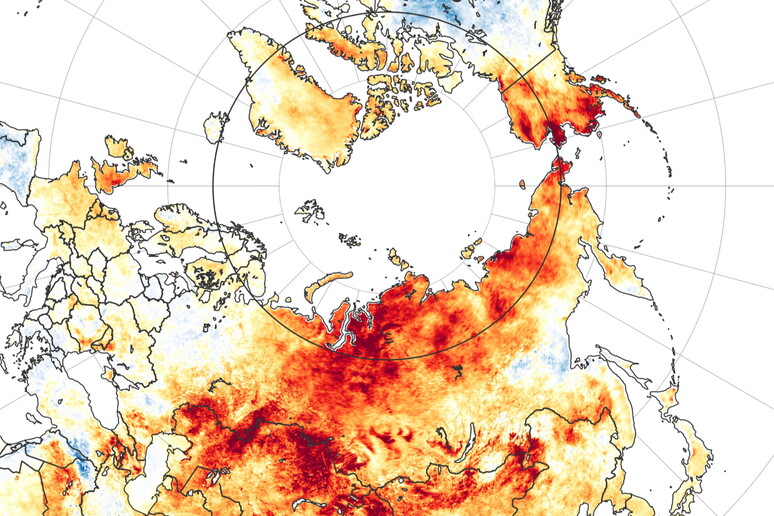

Mala tempora currunt. Anche per quanto riguarda la crisi climatica in atto. Secondo il rapporto State of the Global Climate 2024 pubblicato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) la Terra ha registrato lo scorso anno una temperatura media globale di 1,55 ± 0,13 °C superiore alla media del periodo 1850-1900, diventando così l’anno più caldo in 175 anni di misurazioni e il 1° anno a superare la soglia di 1,5°C _ fissata come soglia ideale da non superare dall’accordo di Parigi sul clima _ rispetto all’era preindustriale. Questo dato si inserisce in un trend che parla da solo: ciascuno degli ultimi dieci anni (2015-2024) è individualmente uno dei dieci anni più caldi mai registrati. Da un punto di vista strettamente tecnico, il fatto che un anno abbia superato la soglia di 1.5° non significa che il superamento sia ormai strutturale, né che l’obiettivo di stare entro gli 1.5° sia ormai compromesso. Ma politicamente è così.

Trattative climatiche inefficaci

L’andamento delle trattative internazionali sul clima, a 33 anni dal summit di Rio de Janeiro che diede vita alla UNFCC (la convenzione quadro sul clima), mostra infatti una incapacità strutturale ad assumere le decisioni necessarie per invertire il trend di riscaldamento, cosa possibile solo agendo sulle emissioni di gas serra, che hanno ridotto il loro tasso di crescita, ma hanno continuato a salire, stabilizzandosi solo negli anni del Covid per poi riprendere a crescere. Il fatto è che dopo il flop della conferenza sul clima di Copenaghen, nel 2010, gli accordi negoziati in sede UNFCC sono sostanzialmente cambiati, passando da un approccio legalmente vincolate (come l’accordo di Kyoto) ad un approccio su base volontaria per quanto riguarda l’ampiezza degli impegni di riduzione delle emissioni. E questo approccio non funziona, perché gli impegni presi volontariamente sono quasi sempre troppo bassi e comunque non ci sono sanzioni se non vengono rispettati. L’architettura dell’accordo di Parigi, prevede infatti che i paesi fissino ogni 5 anni dei nuovi obiettivi di riduzione chiamati NDC: quanto ambiziosi dipenderà da loro, ma una volta fissati andrebbero teoricamente rispettati perché sono vincolanti. Teoricamente perché non ci sono vere sanzioni per chi sfora la sua promessa

Nuovi target, pochi e troppo deboli

In vista della prossima Conferenza delle parti (COP 30) che si terrà a novembre a Belem, in Brasile, gli stati dovevano presentati i propri terzi NDC, relativi al periodo 2.030-‘35 . La deadline era fissata a fine febbraio. Ad oggi hanno presentati gli NDC 3.0 solo 22 paesi, pari al 21% delle emissioni. Tra i grandi ci sono gli Stati Uniti ( responsabili del 11.18% delle emissioni), il Brasile (3.07% delle emissioni) il Giappone (2.08%), il Canada (1.50%), il Regno Unito (0,83%) e gli Emirati arabi uniti (0.50%). Mancano Cina, India, Russia, Australia e manca anche l’Unione Europea, che arriverà, ma è in ritardo. Quello che è da rilevato è che tutti gli obiettivi che i 22 “virtuosi” si sono posti sono inadeguati _ con l’eccezione della Gran Bretagna _ a mantenere il target di 1.5°. E soprattutto va sottolineato che il paese principale di questo gruppo, gli Stati Uniti, a approvato il nuovo target negli ultimi bagliori della presidenza Biden, il 19 dicembre 2024, e il nuovo presidente Donald Trump ha già annunciato l’uscita dall’accordo di Parigi e certamente non farà rispettare i target proposti da Biden. E così i paesi “virtuosi” diventano 21 che valgono pero percentuale di emissioni crolla a poco più del 10%. Un disastro.

Le stime danno ragione a Nordhaus

Il premio Nobel per l’economia William Nordhaus è stato un acceso critico del processo UNFCCC, sostenendo che “non è riuscito a raggiungere obiettivi ambiziosi e ad attuare meccanismi realistici per la riduzione delle emissioni” e che “il sistema attuale, pur essendo ambizioso sulla carta, manca dell’architettura necessaria per un’attuazione efficace, con il rischio di superare l’obiettivo di 2°C fissato dall’Accordo di Parigi”. Un rischio, allo stato, più che reale. Lo dicono le organizzazioni che monitorano gli effetti degli NDC dei vari paesi. “Sulla base dei soli obiettivi NDC per il 2030 _ scrive Climate Action Tracker _ il riscaldamento di fine secolo sarà di 2,6°C, con oltre il 99,7% di probabilità di superare gli 1,5°C. Se si includono gli obiettivi vincolanti a lungo termine, stimiamo che il riscaldamento di fine secolo sarà di 2,1°C, e con oltre il 94,3% di probabilità di superare 1,5°C”. Anche peggiori le stime dell’Emissions gap report dell’Unep. “L’incapacità di aumentare l’ambizione in questi nuovi NDC_ scrive il programma ambientale delle Nazioni Unite _ rischia di portare il mondo sulla rotta per un aumento della temperatura di 2,6-3,1 gradi C nel corso di questo secolo”. Grazie anche a Donald Trump, questa è ormai quasi una certezza.