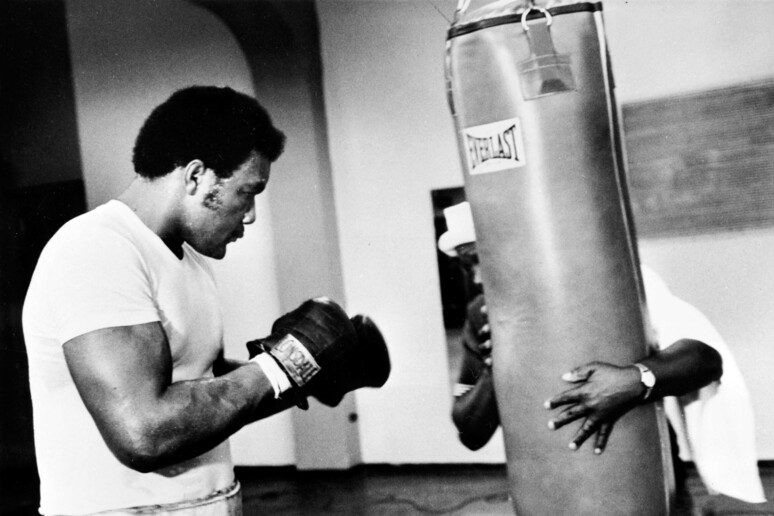

Sarà ricordato per una sconfitta, ma questo è profondamente ingiusto. Sta però nelle cose perché la boxe è la metafora del vita e non viceversa, ha scritto Carol Joyce Oates. George Edward Foreman, nato a Marshall in Texas nel 1949, se n’è andato a 76 anni. E’ stato un pugile fortissimo. Un colosso di 193 centimetri, grande e grosso con quei bicipiti ipertrofici da marine che lo facevano assomigliare a Braccio di ferro. Medaglia d’oro alle Olimpiadi del Messico nel ’68 e poi, da professionista, due volte campione del mondo: dal 1969 al 1977 e poi dal 1987 al 1997 dopo il suo ritorno sul ring. Ha chiuso la carriera nel ’97 con l’ultimo match perso per mano del carneade Shannon Briggs, il ruolino racconta una storia di 76 incontri vinti – 68 per ko – e cinque persi. Tutti perdono, prima o poi. E’ successo a Sullivan, Corbett, Dempsey, Primo Carnera, Joe Louis, Ali, Frazier, Mike Tyson. Soltanto uno è sceso dal quadrato imbattuto: Rocky Marciano, eccezione che conferma la regola.

La morte di un peso massimo è un evento fuori dall’ordinario. E’ il sipario che si chiude sul tenore, la balena Moby Dick spiaggiata, il Titanic affondato dall’iceberg. Così è anche e soprattutto stavolta per l’addio a una leggenda. Ed è beffardo che il destino di Big George sia legato proprio a quella maledetta ottava ripresa nello stadio Tata Raphael di Kinshasa, Zaire, oggi Repubblica democratica del Congo. Era la notte del 30 ottobre 1974, mezzo secolo fa: un capitolo straordinario della storia dello sport e del Novecento. Foreman si presentava sul quadrato con le cinture mondiali WBA e WBC e un curriculum di 40 vittorie in 40 incontri, 37 prima del limite. Metteva paura. Per i bookmaker e la stampa era strafavorito. Il rivale Mohammed Ali aveva 32 anni e pareva vecchio, un po’ più piccolo, un po’ più leggero, un po’ meno potente di lui. Un ex campione che giocava l’ultima carta: riprendersi la corona che era stata sua. Ma perché proprio lì, nel cuore dell’Africa nera?

Il battage pubblicitario l’aveva presentato come The Rumble in the Jungle, ovvero il rombo nella giungla. Fu questo e tanto di più, gli esperti lo considerano il più grande combattimento di sempre. Era stato il presidente Mobutu a volere quello show nella capitale Kinshasa, ovvero Leopoldville sotto il dominio belga, attratto dal prestigio che avrebbe dato a sé stesso e al Paese piagato da povertà, carestia, analfabetismo e disoccupazione. “Un cadeau de President Mobutu au peuple Zairois et un honneur pur l’homme noir”, recitavano i cartelloni nelle strade. E due neri si trovavano di fronte, uno però più nero dell’altro. Da un lato Foreman, il nero integrato, lo zio Tom che sventola la bandiera a stelle e strisce, benvisto dai bianchi e considerato un traditore dai colored come lui; dall’altro il ribelle che si era rifiutato di partire per la guerra del Vietnam perché “nessun Vietcong mi ha mai chiamato negro”. Obiettore di coscienza, renitente alla leva, processato, condannato, la licenza di pugile sospesa per oltre tre anni, privato del titolo mondiale, assolto e poi reintegrato: la gente delle bidonville stava con Cassius Marcellus Clay, diventato Muhammad Ali nel 1964 con la conversione all’Islam. L’avrebbero incitato con un grido di battaglia scandito ritmicamente: “Ali boma ye”, uccidilo.

Sugli spalti sessantamila spettatori, a bordo ring le celebrità di Hollywood. Più di un miliardo di persone a seguire la diretta televisiva, un quarto della popolazione mondiale di allora. Ali smise di volare come una farfalla e pungere come un’ape. Si barricò nel suo corpo appoggiato alle corde, i guantoni a proteggere il volto, offrendosi ai cazzotti micidiali di Foreman che lo martellava ai fianchi. Sembrava una resa, era il trucco di un illusionista: George perdeva forza, fiaccato dalla sua stessa inutile potenza. “Colpisci più forte, non mi fai male”, lo irrideva The Greatest. Finché il momento arrivò.

Foreman seppe rialzarsi. Diventato ministro di culto dopo il primo ritiro nel ’77, risalì sul ring e nel 1994 si riprese il titolo battendo Michael Moorer: aveva 45 anni, il più vecchio campione del mondo nella storia dei pesi massimi. Tre anni più tardi smise di fare il pugile. La sua avventura è stata un romanzo fatto di cinque matrimoni e dodici figli: cinque si chiamano George come lui. “Predicatore devoto, marito devoto, padre amorevole e orgoglioso nonno e bisnonno, ha vissuto una vita caratterizzata da fede incrollabile, umiltà e determinazione”, è l’epitaffio della famiglia. Il momento più commovente della parabola è stato però nel 1997, quando il regista Leon Gast vinse l’Oscar con il docufilm When we were kings dedicato al match di Kinshasa. Alla consegna del premio un’ovazione accolse i protagonisti sul palco: Ali davanti, già intaccato dal Parkinson, e George dietro a sostenerlo. Uno diverso dall’altro, entrambi re.