Quando si parla di possibili modifiche alla Costituzione italiana, le cosiddette riforme costituzionali, il ruolo del Presidente della Repubblica è da sempre al centro dell’attenzione. Questo perché il capo dello Stato non solo rappresenta l’unità nazionale, ma è titolare di prerogative significative che lo collocano tra i principali protagonisti della scena politica.

L’argomento è di stretta attualità in Italia a causa del disegno di legge di riforma sul cosiddetto “premierato”, elaborato dalla ministra per le riforma Casellati. Questa riforma tanto voluta dal governo Meloni ha invero appena subito una battuta d’arresto e non approderà nell’Aula della Camera nel prossimo trimestre. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, chiamata a predisporre il calendario dei lavori sino a novembre. Tale scelta potrebbe comportare uno slittamento al 2025, visto il complesso calendario di dicembre legato al varo della prossima manovra.

Eppure, nel documento con le priorità del governo per il trimestre trasmesso lunedì a Montecitorio il ddl era indicato. A quanto pare invece la premier ha preferito sottrarlo – a costo di ritardarlo, e con grande sorpresa delle opposizioni che lo contestano vivacemente – alle tensioni e alle polemiche che potrebbero manifestarsi sulla manovra durante la sessione di bilancio

Le riforme costituzionali potrebbero avere un impatto significativo sull’assetto istituzionale del Paese, rendendo cruciale un’attenta valutazione delle proposte di revisione per preservare l’equilibrio tra i poteri dello Stato. È comunque sempre difficile prevedere i tempi per una possibile riforma: il complesso processo di revisione costituzionale richiede tempi lunghi, tenendo conto della doppia approvazione parlamentare e del probabile successivo referendum popolare.

Le argomentazioni sulle riforme, spesso di natura tecnica, si polarizzano durante i confronti e i costituzionalisti hanno acquisito un ruolo sempre più rilevante nel panorama politico, con le diverse proposte oggetto di sostegno o critica da parte della dottrina.

Fino ad oggi, solamente due riforme di ampia portata sono state effettivamente realizzate con successo.

La prima è avvenuta nel 2001, quando fu riscritta la sezione del Titolo V della Costituzione, che ha ridefinito l’organizzazione del governo territoriale e i rapporti tra il governo centrale e le autorità locali. La seconda riforma, più recente, è stata approvata nel 2020, portando alla riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori.

Nel corso di questi procedimenti di revisione, i Presidenti della Repubblica si sono contraddistinti per il loro approccio imparziale, anche se in passato non sono mancate posizioni più interventiste.

Mentre il Presidente Oscar Luigi Scalfaro si mostrò contrario a modifiche alla Costituzione, il suo predecessore Francesco Cossiga sostenne una radicale riforma della Carta costituzionale, specialmente in seguito ai cambiamenti nel panorama politico internazionale a partire dal 1998.

Consapevole delle influenze degli eventi globali sul sistema politico italiano, Cossiga spinse per un modello semipresidenziale ispirato alla tradizione francese. La sua visione lo portò a sostenere posizioni vicine a quelle del Partito Socialista di Bettino Craxi, ma a allontanarsi sia dalla leadership della Democrazia Cristiana, di cui era stato un membro autorevole, sia dal Partito Comunista con cui aveva sempre mantenuto buoni rapporti.

D’altra parte, Scalfaro adottò un approccio più conservatore, difendendo la stabilità e l’integrità della Costituzione, e non apprezzando alcun tentativo di riforma.

In un contesto politico italiano, caratterizzato da complessità e mutevolezza, i Presidenti della Repubblica hanno talvolta riconosciuto, anche inviando messaggi alle Camere, la necessità di modifiche costituzionali, pur evitando di promuovere un’agenda riformista.

Anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, pur mostrando interesse per le proposte di modifica alla Costituzione volte a rafforzare la trasparenza della democrazia parlamentare, si astenne dall’esprimere posizioni esplicite a favore di un cambiamento della forma di governo.

La sua attenzione si concentrò principalmente su un serrato confronto con partiti politici e il Parlamento riguardo alla riforma della legge elettorale, un tema di rilevanza costituzionale che, sebbene non sia direttamente dettagliato dalla Carta, riveste un ruolo cruciale nel funzionamento del sistema politico italiano.

Secondo alcuni analisti, oggi le modifiche costituzionali sarebbero necessarie perché la Parte Seconda del testo costituzionale evidenzia delle criticità nell’istituzione Governo e una scarsa razionalizzazione del rapporto tra Parlamento e Governo. Inoltre, c’è sempre maggiore attenzione sul ruolo del Presidente della Repubblica nel gestire le crisi di governo, soprattutto in momenti in cui la politica fatica a superare le divisioni partitiche.

I sostenitori dei cambiamenti costituzionali ritengono che questi sarebbero opportuni per garantire esecutivi più stabili nel tempo, e prevenire la formazione di governi ‘tecnici’ o di segno diverso da quello espresso dagli elettori: soluzioni che sono perfettamente corrette dal punto di vista della Carta (dopo la caduta di un governo, il Capo dello Stato può incaricare un premier putativo di cercare un’altra maggioranza parlamentare) ma che oggi alcuni ritengono “antidemocratiche”.

I cosiddetti “governi del Presidente”, caratterizzati da diverse composizioni politiche o tecniche, spesso presentano un elemento comune: un’impronta programmatica che in qualche modo riflette l’indirizzo politico costituzionale del capo dello Stato.

A questo proposito, si fa riferimento al passaggio dal governo di Silvio Berlusconi “dimissionato” a quello di Mario Monti nel 2011, con Monti nominato senatore a vita da Giorgio Napolitano e poi incaricato di formare un governo di ampia coalizione.

Inoltre, si evidenzia l’intervento del Presidente Napolitano nel 2013, quando, di fronte alle difficoltà all’inizio della legislatura, incaricò Enrico Letta di formare un governo di larghe intese per garantire la stabilità politica del paese.

Durante la presidenza di Sergio Mattarella, nel febbraio del 2021, dopo le dimissioni del secondo governo di Giuseppe Conte, il capo dello Stato si rivolse a tutte le forze politiche chiedendo una collaborazione per la formazione di un governo di alto profilo, non vincolato ad una specifica formula politica. Questo approccio favorì la nascita del governo guidato da Mario Draghi, confermando ancora una volta il ruolo centrale del Presidente della Repubblica.

È fondamentale ricordare che, in tutte le situazioni appena descritte, il dispiegarsi dei poteri presidenziali rimane circoscritto all’interno dei limiti stabiliti della Carta costituzionale, che rappresenta la “cassetta degli attrezzi” entro cui il Presidente della Repubblica può agire.

Nell’attuale scenario politico, la questione più delicata riguarda la forma di governo (e quindi i poteri del presidente del Consiglio) e le possibili implicazioni per la Presidenza della Repubblica, con interventi che potrebbero ridefinire i poteri e le prerogative del capo dello Stato.

Sergio Mattarella, che in passato, da deputato, partecipò attivamente alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali nel 1997, oggi mantiene una posizione di non interferenza nel dibattito, evitando qualsiasi forma di ingerenza. Questa attitudine riflette lo stile di arbitro che contraddistingue la sua presidenza.

Ma naturalmente, per ogni capo dello Stato, resta fondamentale, come già ricordava il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, salvaguardare il ruolo, i poteri e le prerogative ereditate dal predecessore e garantire che siano trasmesse intatte al successore.

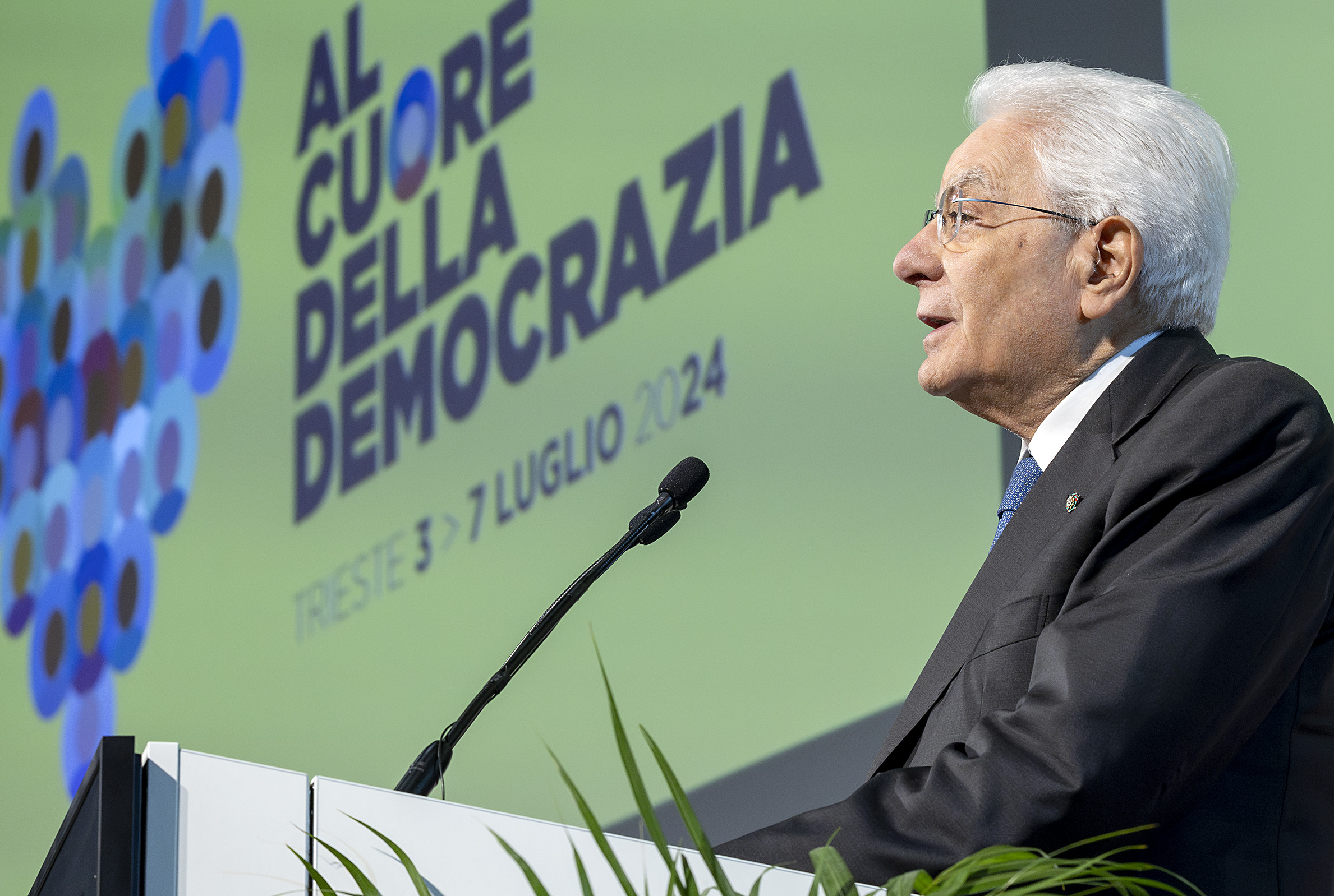

Il Presidente Mattarella si è sempre distinto per il suo impegno nel difendere i principi fondamentali sanciti nella Costituzione, un impegno che ha ribadito anche nel suo recente intervento a Trieste alla 50° edizione della Settimana Sociale dei Cattolici. In questa occasione, attraverso una lectio magistralis di grande intensità, ha riflettuto sul delicato equilibrio necessario per difendere la qualità della democrazia, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini alla vita delle istituzioni.

Richiamando pensatori appartenenti a diverse correnti politiche, il Presidente ha evidenziato la necessità di evitare che il diritto della maggioranza a governare si trasformi in un assolutismo della maggioranza. Ha ricordato come la democrazia non sia mai un traguardo definitivo, ma un obiettivo in costante evoluzione che richiede vigilanza e impegno continuo da parte di tutti.