Riduttivo e tipicamente britannico il giudizio di Financial Times sulla ragione della missione di Xi Jinping in tre Paesi continentali, conclusa ieri 10 maggio a Budapest. Secondo l’autorevole quotidiano, Xi avrebbe passato sei giorni tra Parigi, Belgrado e Budapest, per evitare il previsto inasprimento del conflitto commerciale con i 27. Resta da spiegare perché avrebbe incontrato due piccoli come Serbia e Ungheria e abbia effettuato la visita in periodo di vacanza politica delle istituzioni alla vigilia del rinnovo di Parlamento e Commissione, inoltre senza interloquire con Germania e Italia, potenze commerciali di primo livello.

Ovvio che il presidente cinese sia venuto in Europa anche per provare a sgomberare il campo dall’atteso rialzo dei dazi, in particolare su auto elettriche, semiconduttori, batterie, fotovoltaico, digitale e intelligenza artificiale. Ma Xi sapeva che né sarebbe caduta verso il suo Paese l’accusa di overcapacity né lui l’avrebbe sottoscritta, lasciando le cose dove si trovano. Bruxelles dice che la Cina ha varato un dumping di nuovo tipo che le consente d’invadere il mercato dei 27, affossando l’industria UE. Pechino osserva che la Cina investe, inventa, esprime produttività e qualità. Come sempre la verità sta nel mezzo; peccato che non interessi a nessuna delle parti. Gli europei dovrebbero investire di più accrescenedo la qualità e l’innovatività, facendo salire produttività e salari; i cinesi mettere più denaro in tasca a chi lavora, così da ampliare il mercato domestico. Un’occhiata ai numeri racconta che dopo Covid-19 il deficit commerciale europeo era arrivato a €400 milioni, ridotti a 292 nel 2023. Indebolisce la posizione contrattuale cinese la scarsezza di investimenti, in continua discesa dal 2017 (€7,9 miliardi nel 2022). I flussi risultano inoltre concentrati su soli quattro Paesi: l’88% va in Francia, Germania, Ungheria (si spiega anche così l’itinerario di Xi). Da segnalare il 35% di incremento negli investimenti cinesi del primo trimestre 2024 sull’analogo 2023 e il recente interesse a investire pesantemente in Serbia.

La vera partita che a Xi interessava trattare personalmente era però di natura politica e strategica e riguardava la pessima situazione internazionale, tale da potere demolire la globalizzazione che ha reso la Cina potenza economica e politica e futura potenza militare. In Europa Xi ha interloquito con tre Paesi che, a vario titolo, tendono a distinguersi rispetto alla pressione che UE e NATO esercitano verso l’aggressione russa all’Ucraina.

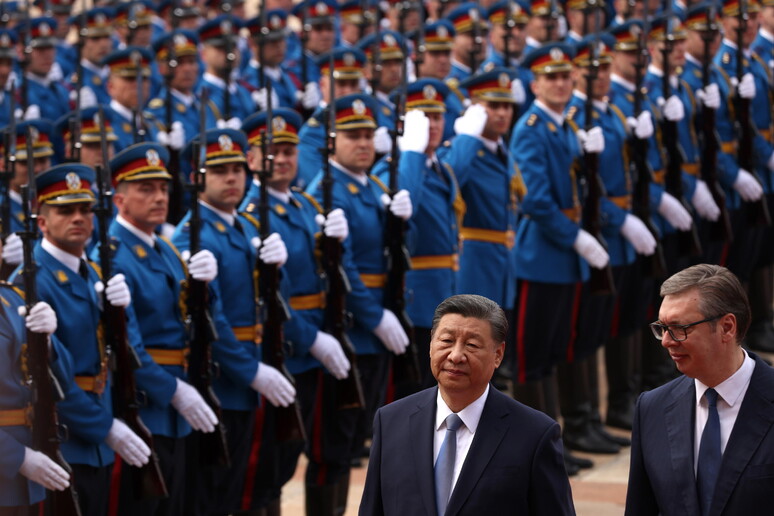

Illuminante il caso della Serbia, che non è membro di nessuna delle due organizzazioni ed è storicamente legata alla “santa madre” Russia per via dell’ortodossia. Nel tentativo di far funzionare il ruolo che si è assegnato di intermediario “asiatico” tra le parti del conflitto europeo, il presidente cinese ha bisogno di partner europei pragmatici. Incontra Macron che teme il rientro di Trump alla presidenza con la conseguente “morte cerebrale” della NATO, Orbán che fa il bastian contrario (Xi ha definito il suo comportamento “indipendenza”), Aleksandar Vucic cui lo lega “un’amicizia d’acciaio”. Quella russo-ucraina si pensa che sarà una guerra lunga e dispendiosa: Xi non ha fretta, tesse rapporti e spera in un risultato per quando tirerà la linea e proverà a incassare i dividendi che potranno spettargli al tavolo della pace. Magari adesso farà, con l’alleato al Cremlino, il passo che Macron gli ha chiesto: la tregua per le Olimpiadi di Parigi (26 luglio – 11 agosto).

De Pékin à Paris.

De Canton aux Hautes-Pyrénées. pic.twitter.com/D1pEmw2JUI— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 10, 2024

In questo, il presidente cinese è coerente con il grand design che la Cina propugna da quando la sua diplomazia era diretta da un maestro come Zhou Enlai: il multipolarismo che tagli alla radice il rischio delle ambizioni egemoniche delle potenze. Tra le conseguenze inevitabili, un prodotto diplomatico che molti europei, anche atlantisti, auspicano: il distacco dell’UE dal cordone ombelicale statunitense, in quanto manifestazione dell’età adulta di una istituzione avviata nel 1951, anche grazie al fermo favore degli Stati Uniti, primo Paese a nominare un rappresentante presso la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio.

Si possono ravvisare, nella proposta di Xi, una contraddizione e due ambiguità che rischiano di minare alla base e rendere inconcludente lo sforzo diplomatico della seconda potenza mondiale.

Le ambiguità riguardano l’una il domestico e l’altra l’estero, ma ruotano ambedue intorno al concetto di libertà e democrazia: il controllo asfissiante dello Stato sulla società civile insieme alla repressione delle minoranze praticati in Cina, risultano inaccettabili ai 27, e al tempo stesso corroborano l’amicizia “eterna” tra Pechino e Mosca. Ciò fa dell’alleanza russo-cinese un dato anche ideologico e morale, opposto ai valori sui quali si fonda l’Ue.

La contraddizione sta nel fatto che la Cina pretende di assolvere insieme i ruoli di mediatore del conflitto e di fornitore ai russi di strumenti di guerra da usare contro una delle parti da mediare. Uno dei due ruoli deve cessare per rendere credibile quello restante. La posizione espressa da Biden sulla fornitura di armi all’attuale governo israeliano indica il cammino da seguire.

In prospettiva Xi è protagonista di una storica alternativa. La Cina dello sviluppo economico e commerciale potrebbe costruire con i 27 (presto, si dice, più di 30) un’entità di amicizia euroasiatica che le garantirebbe sviluppo, pace, scambi anche umani dai quali trarre vantaggio. In alternativa ha l’opzione dell’alleanza tutta asiatica con la Russia, Paese avventuriero e aggressivo. Prospetterebbe un’ulteriore espansione cinese sulla frontiera siberiana, ma risulterebbe obiettivamente meno interessante non solo per la potenza complessiva dello Stato cinese, ma per la grande civiltà che esso amministra. Inoltre, nella prospettiva della neutralità carbonica verso la quale ci stiamo dirigendo, tenderà sempre più a scadere il valore utilitaristico del legame con un fornitore di gas e petrolio.

Sotto questo profilo, da evocare lo sforzo per collocare il rapporto bilaterale franco-cinese anche sul piano umano. Macron dona a Xi una bottiglia di cognac Luigi XIII (per la cronaca: il cognac è sotto inchiesta per dumping in Cina), poi lo conduce al Col du Tourmalet (2.115 m.) innevato, negli Alti Pirenei dove ha passato molta parte dell’infanzia e giovinezza. Altri doni, stavolta di una semplicità quasi montanara: coperte di lana dei Pirenei, Armagnac, berretti, una maglia gialla del Tour de France che su quel colle ha costruito giornate epiche. Xi si lascia scappare che farà pubblicità al prosciutto locale e confessa di “amare molto i formaggi”. Macron dice al collega: “So che ami lo sport, saremmo entusiasti di avere al Tour corridori cinesi”. La gita al Tourmalet è stata una risposta sul piano personale alla cerimonia del te che l’anno scorso Xi aveva allestito per Macron a Guangzhou, nella residenza ufficiale dove il padre aveva vissuto da governatore della provincia del Guangdong.