A istituire la “Giornata mondiale della pace” fu Paolo VI, che ne celebrò la prima edizione l’1 gennaio 1968, in pieno conflitto vietnamita. Funzionò, si potrebbe dire: il 30 i vietnamiti scatenarono l’offensiva del Tet spingendo Johnson a sospendere i bombardamenti e annunciare, due mesi dopo, di non ricandidarsi. Il 13 maggio iniziarono a Parigi i negoziati di pace e partì il ritiro dei contingenti statunitensi. 55 anni dopo, Francesco dedica la giornata odierna a “Intelligenza artificiale e pace”, quasi il contenuto del termine “pace” fosse mutato.

L’IA come ogni dispositivo tecnologico è oggi un frutto eminente della creatività umana. La tecnologia ci rende umani nel senso che nasce dal nostro genio e ci restituisce alla nostra libertà e

quindi dignità. Il papa, sempre molto concreto, invita a riflettere sull’IA, perché anch’essa può essere utilizzata pro o contro l’uomo. Questa ambivalenza, che interpella libertà e coscienza, tocca

inevitabilmente anche la questione della pace, perché tutto è connesso come ribadito nella Laudato si’. In questo tempo di esplosione della Terza guerra mondiale a pezzi, il papa chiede di cogliere le

opportunità dell’IA e di evitarne i rischi.

Se pace va intesa in senso così ampio, come riesce poi la chiesa a corrispondere alla vastità delle sfide? A Jalta Stalin ironizzò sulle divisioni del papa – dicono. Fuori da quella rozzezza di valutazione politica, la sproporzione tra missione universale della Santa Sede e mezzi disponibili permane. Non potrebbe ciò portare a ritenere velleitaria la diplomazia vaticana?

La Santa Sede non ha interessi propri da difendere e per questo è credibile come agente di mediazione e intermediazione. Il suo lavoro, ad un tempo diplomatico e profetico, può contribuire a creare una “terra di mezzo” dove porre le condizioni per l’incontro e non per lo scontro. Uso il linguaggio e le metafore create da Tolkien, l’autore citato dal Papa nella notte di Natale: nel Signore degli Anelli, il capitano Aragorn e il piccolo Frodo s’impegnano a portare la pace in un mondo in guerra. Il primo lo fa diplomaticamente e con gli strumenti consueti: la spada, le alleanze. Il secondo punta al vero “disarmo”, distruggendo l’anello del potere. Le due strade camminano insieme ma senza la follia mite del secondo il primo non avrebbe alcun speranza di successo. Fuor di metafora: il Papa non è leader politico ma pastore universale della Chiesa e chiede la conversione spirituale, dei cuori, attraverso perdono e misericordia. Senza di essa si può al massimo ottenere il passaggio da un armistizio all’altro, non la pace.

Il che spiega perché Francesco e la chiesa siano così decisamente contrari ad ogni guerra, al punto da essere percepiti “equidistanti”, in apparente contraddizione con il principio della guerra “giusta”. Amarissimo constatarlo: ma nel corso della storia umana, tante oppressioni e ingiustizie sono state rimosse solo grazie alla violenza e alla guerra!

Certamente ci sono state guerre che hanno prodotto momenti di pace ma sempre parziale. Il papa, tornando da Malta nel 2022, ha spiegato che l’uomo tende a usare schemi di guerra anziché di pace. Uno di questi schemi è basato sulla sconfitta del nemico, ma è ingannevole, non risolutivo. La vittoria contro il nazi-fascismo non condusse alla pace ma al passaggio dalla guerra “calda” a quella fredda, con annesse crisi continue (anche nucleari). Le vittorie non estirpano la radice del conflitto, anzi sono spesso prodromi per una riorganizzazione che porta al conflitto successivo. Invece ci sono altri esempi da seguire: Mandela e Tutu lavorarono alla pacificazione già durante apartheid e carcerazione. Proprio in quegli anni seminarono le radici profonde del perdono e della misericordia. Dostoevskij, amato dal Papa, ci ricorda che la lotta tra bene e male ha come campo di battaglia il cuore dell’uomo. È quello il campo su cui agire.

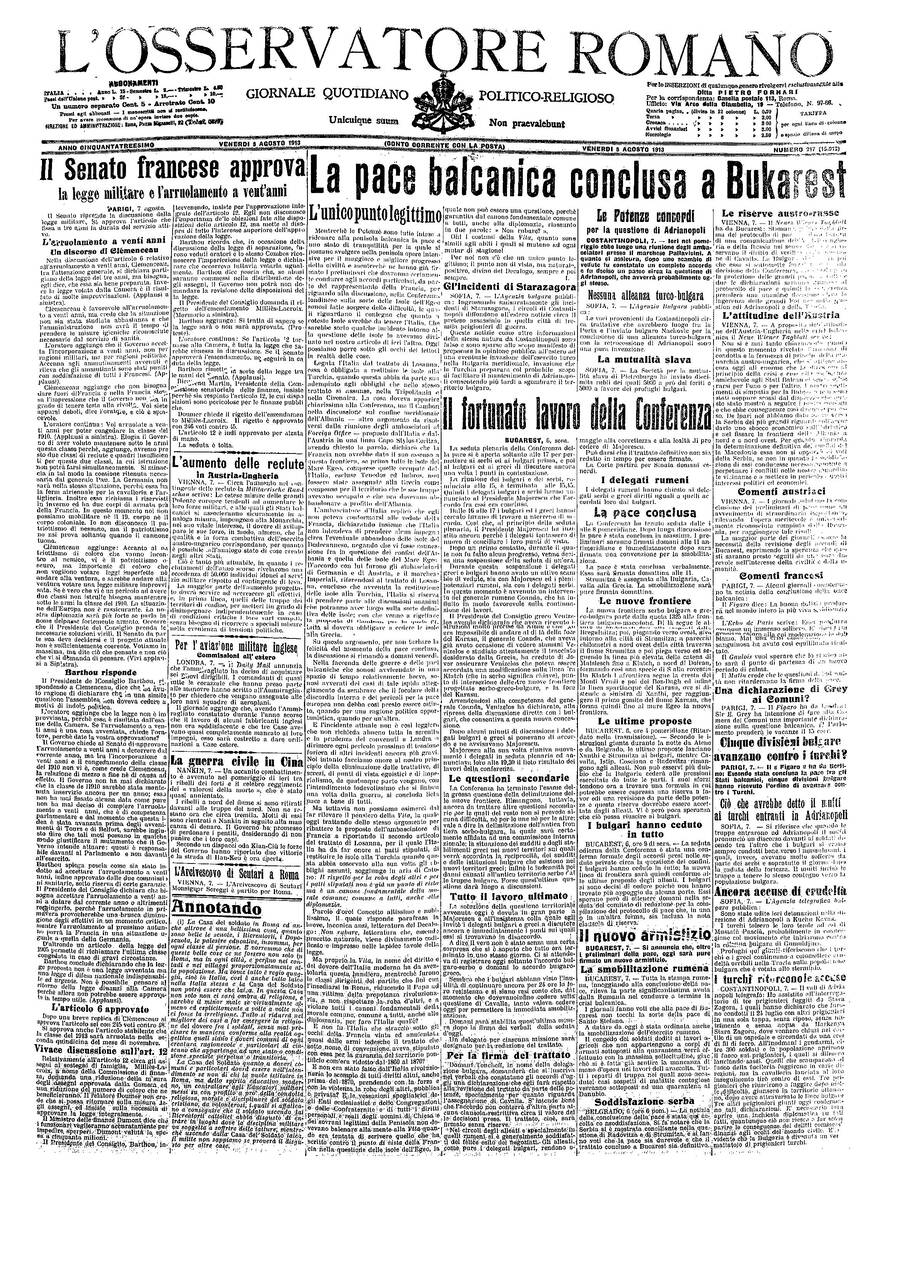

I giornali, come L’Osservatore Romano e La Voce, quale contributo possono dare alla pace? I seminatori di odi, nazionalismi, suprematismi, trovano nei social media spazio sterminato dal quale sparare sull’ambulanza della buona informazione, più riflessiva e meditata. Cosa occorrerebbe fare per riportare la gente a leggere i giornali e meglio riflettere, ad esempio su pace e guerra?

Occorre riflettere sui contenuti e sul linguaggio di una comunicazione adeguata al tempo dell’obsolescenza dei giornali. In quanto ai contenuti, le parole dl Papa all’omelia di Natale – «… per dire “no” alla guerra bisogna dire “no” alle armi… La gente … ignora quanti soldi pubblici sono destinati agli armamenti. … Se ne parli, se ne scriva, perché si sappiano gli interessi e i guadagni che muovono i fili delle guerre» – sono rivolte a noi comunicatori: le guerre hanno radici in interessi e ideologie lontani dai bisogni dei popoli. Il Papa invita gli operatori dell’informazione a non servire quegli interessi ma anzi a svelarli, raccontarli. In quanto allo stile posso dire che L’Osservatore Romano sta cercando da anni di parlare di meno e ascoltare di più, dando voce a chi non ce l’ha: i poveri (nel mensile “L’Osservatore di strada”) i giovani (nella rubrica “Cantiere giovani”), nei racconti che provengono dai territori di guerra (con interviste e corrispondenze). Si può dire, senza ironia, che cerchiamo di evitare il rischio di “pontificare”mettendoci in ascolto. È il primo passo per la pace. Del resto la Chiesa è sin dall’inizio una rete diffusa e capillare e questo consente un racconto che, in teoria, nessun altro quotidiano può permettersi.