Da mesi la stampa internazionale denuncia il collasso idrico dell’Uruguay. Il piccolo paese

sudamericano (intorno ai 3 milioni e mezzo di abitanti, circa un terzo nella capitale che arriva a 1,8

milioni con l’area metropolitana), sta entrando in inverno con un meteo rigido e non piovoso.

Nell’ultimo anno la siccità l’ha fatta da padrona e, secondo Inumet, Istituto uruguaiano di

meteorologia, almeno per tutto giugno le cose non cambieranno. A soffrire soprattutto il vasto

bacino del fiume Santa Lucía, nei dipartimenti meridionali di Lavalleja, Canelones, San José,

Flores y Florida, e nella capitale Montevideo. Non va molto meglio nel bacino del Río de la Plata,

benché stia ora registrando qualche precipitazione, di 5-10 mm. Qualche pioggia si era

vista a maggio, con fenomeni significativi solo nel nordest e nel centro, in particolare nei

dipartimenti di Cerro Largo, Paysandú, Rivera y Soriano.

Nulla che incidesse sulla peggiore crisi idrica uruguaiana da 74 anni, tanto che la capitale

nell’ultima decade di giugno si troverà a secco. Gli abitanti potranno seguire il dettame del

vicepresidente della compagnia statale idrica: bere Coca Cola. Maria Antonietta avrebbe dato

consiglio migliore, anche per evitarsi un’ulteriore ghigliottina.

Per capire come si sia arrivato a tanto, vanno visti tre piani: globale, regionale, locale.

Il primo evoca gli effetti del cambiamento climatico. Nel 2021, erano 2,2 miliardi le persone senza

accesso ad acqua potabile sicura ovvero non portatrice di malattie, e si trovavano soprattutto

nell’emisfero sud: mentre in Europa e nord America l’acqua potabile sana risultava garantita al 96%

delle persone, nell’Africa sub-sahariana al 30%. La questione riguarda in particolare le persone

fragili e i bambini. Supera abbondantemente mezzo miliardo il numero di bambini senz’acqua

potabile a scuola, e quasi 300 milioni di loro ne mancano completamente. Non sorprende che, nel

milione e mezzo di morti annui per diarrea da acqua infetta, la componente infantile sia altissima.

Sul piano regionale, la siccità si accanisce da tre anni su una fascia geografica che annovera la

stessa Argentina. Gli effetti cumulati stanno ora generando situazioni che rischiano di sfuggire alla

capacità di controllo. Un settore chiave per l’economia dell’area, agricoltura e zootecnica, lamenta

perdite per 2 miliardi di dollari statunitensi. Nel caso uruguaiano, l’economia è sostenuta dalle

esportazioni di prodotti ad altissimo consumo idrico, come carni bovine, riso, soia, cellulosa.

L’impatto della siccità è devastante. Si aggiunga che il fenomeno, sino a qualche mese fa considerato dall’opinione pubblica come qualcosa riguardante piante ed animali, è diventato un attacco diretto agli esseri umani. Le autorità centrali e locali, in attesa della pioggia, provano a superare l’emergenza fornendo acqua imbottigliata a fragili, e poveri (10% della popolazione), una misura che su grandi numeri e superfici, è di complessa, se non impossibile, gestione.

Tornando al caso specifico, occorre richiamare qualche informazione, dal che si dedurrà come solo

un profondo cambiamento della gestione economica potrà evitare all’Uruguay che la mancanza di

sufficiente acqua potabile diventi strutturale e permanente. È tutt’altro che normale che le dighe e il

fiume che riforniscono Montevideo siano al 10% del livello stagionale, soprattutto se si pensa che il

paese si trova nel mezzo della regione che detiene il 30% delle riserve mondiali di acqua fresca.

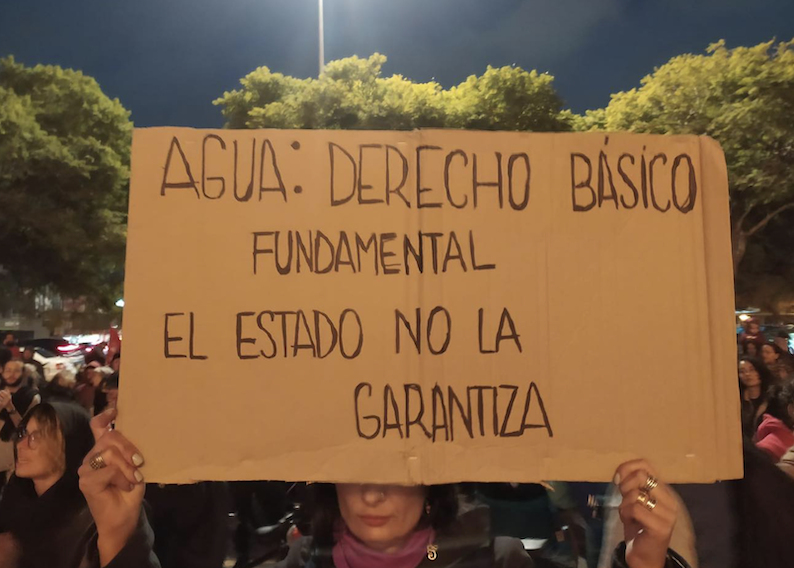

Tanto più che nel 2004, il 65% della popolazione volle un referendum su un emendamento

costituzionale che mettesse l’accesso all’acqua potabile tra i diritti fondamentali di cittadinanza,

assegnando allo stato la responsabilità esclusiva per il trattamento e la distribuzione dell’acqua

potabile. La gente risentì di un trend che nell’emisfero sud tendeva ad escludere dallo sfruttamento

idrico operatori privati europei e nord americani.

Peccato che il nazionalismo economico e la protezione costituzionale dell’acqua, abbiano gettato le

condizioni per una serie di decisioni politiche nefaste. Il governo entrato in funzione nel 2020 non

ha attuato il progetto della precedente amministrazione per un’ulteriore riserva idrica, prevista dal

governo uscente proprio per evitare quanto sta accadendo. Il neoliberalismo non ha solo impedito

misure di mitigazione del cambiamento climatico, ma ha portato ad accettare progetti di

investimento estero estremamente dispendiosi in termini di consumo di acqua e di falde acquifere.

Google nel 2021 ha iniziato un mastodontico centro di elaborazione dati che si alimenta con 7

milioni di litri quotidiani di acqua fresca, indispensabili al raffreddamento dei server. L’anno dopo

la tedesca Enertrag, ha annunciato che avrebbe sviluppato, nel dipartimento di Tacuarembó, la

produzione di 15.000 tonnellate annue di idrogeno verde, attraverso Tambor Green Hydrogen Hub,

in solido con la locale SEG Ingeniería. Peccato che il progetto costi all’ecosistema 600.000 litri di

acqua fresca quotidiani.

Per quanto se ne sa, il parlamento non si è espresso né sull’uno né sull’altro investimento.

Quel poco di acqua che ancora viene fornita dal servizio pubblico, adesso risente non solo della

contaminazione dettata dalla situazione disperata delle riserve, ma anche dal risalire dell’acqua

marina attraverso l’estuario del Río de la Plata. Sono denunciati fino a 440mg/l di sodio e 720mg/l

di cloruro: i rispettivi livelli sanitari ammessi sono rispettivamente 200 e 250.

Di bere quell’acqua neppure a parlarne (in particolare nei casi di ipertensione coronarica,

insufficienza cardiaca, infermità renale cronica, come è stato ufficialmente disposto dalle autorità),

ma si comincia a scartare anche l’idea di usarla per lavare le verdure o cucinare. La Commissione

uruguaiana per la salute cardiovascolare, tanto per non agitare ulteriormente … le acque,

ha informato che gli adulti tra i 25 e i 64 anni denunciano un 37% di ipertensione, e che solo 1/3

tra di loro è cosciente di far parte di quel club. Né si sottovaluti il fatto che l’acqua salata

non può essere utilizzata in tutte le produzioni industriali o di servizio che avevano sinora

utilizzato l’acqua potabile, pena gli inevitabili danni ai macchinari o agli ambienti.

Immaginare che, in prospettiva, situazioni simili possano verificarsi in paesi che per ora ne

appaiono indenni, è giustificato. L’Italia, notoriamente, è uno dei paesi a rischio siccità.

Eppure le tubature, per mancanza di manutenzione, continuano a perdere una quantità

incredibile di acqua potabile.