Il Consolato d’Italia a New York ha inaugurato la mostra Italy and The New Yorker Across a Century: un omaggio visivo all’Italia così come è apparsa, immaginata, evocata o firmata sulle copertine della celebre rivista americana in cento anni di storia editoriale.

Le copertine del New Yorker non inseguono l’attualità. Sono piuttosto brevi meditazioni visive, a volte ironiche, altre malinconiche, sempre dotate di una forza narrativa che si affida alla sola immagine. Al centro della mostra ci sono diverse opere di Lorenzo Mattotti, illustratore italiano che da anni collabora con la rivista. In Tuscany (agosto 2010) una macchina percorre una strada di campagna, fiancheggiata da cipressi. I colori sono intensi ma misurati. L’immagine non cerca di restituire il paesaggio così com’è, ma come viene ricordato: un’idea condivisa di Toscana.

Siesta, pubblicata l’11 agosto 2014, mostra una donna distesa accanto a una piscina. C’è un cane con lei, il giardino è fitto, la luce immobile. È una scena di estate vissuta in privato, lontana dal rumore. Un equilibrio tra riposo e concentrazione, che Mattotti conosce bene. In Blizzard (gennaio 2011), una delle poche copertine ambientate in città, alcuni sciatori colorati attraversano strade innevate tra i palazzi. La scena è irreale, quasi da sogno. Non rappresenta un luogo specifico, ma un certo modo di guardare lo spazio.

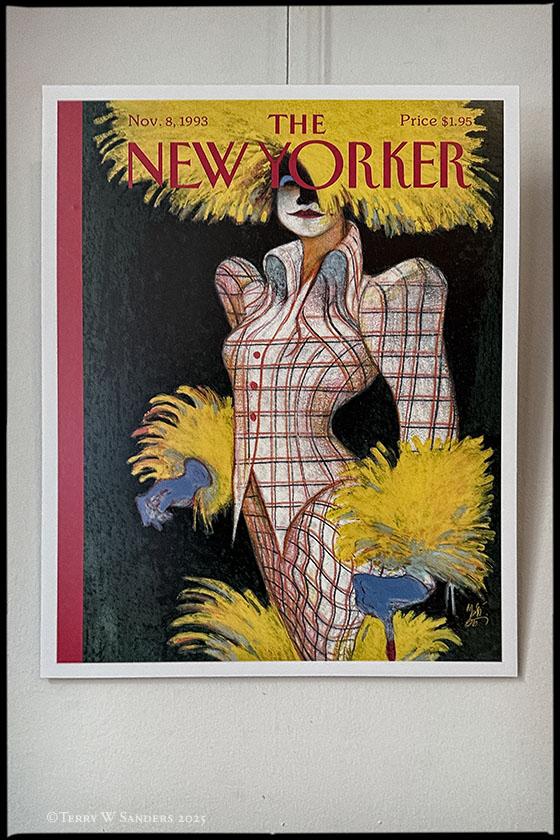

Con Vivienne Westwood, Paris Prêt-à-Porter (1993), l’attenzione si sposta sulla moda. Una figura femminile domina la scena con un corpo che è gesto e presenza. È una copertina più teatrale, ma non perde la misura che caratterizza il lavoro dell’artista.

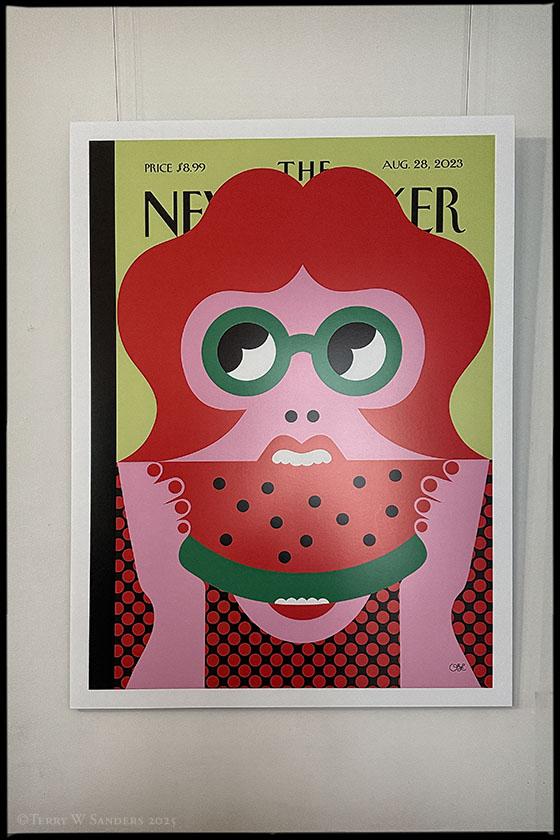

Accanto a queste immagini ci sono altre storie. Come quella di una Venezia disegnata nel 1934 da Constantin Alajalov: la gondola scivola sul canale, la coppia americana è rilassata, il gondoliere canta. Olimpia Zagnoli lavora su un altro piano. Le sue donne sono linee morbide, colori pieni, gesti minimi. In Heartfelt, 2019, due figure si baciano tenendo in mano un cuore. In Cocomero, pubblicata nel 2023, una ragazza addenta una fetta d’anguria. Il piacere è semplice, ma preciso.

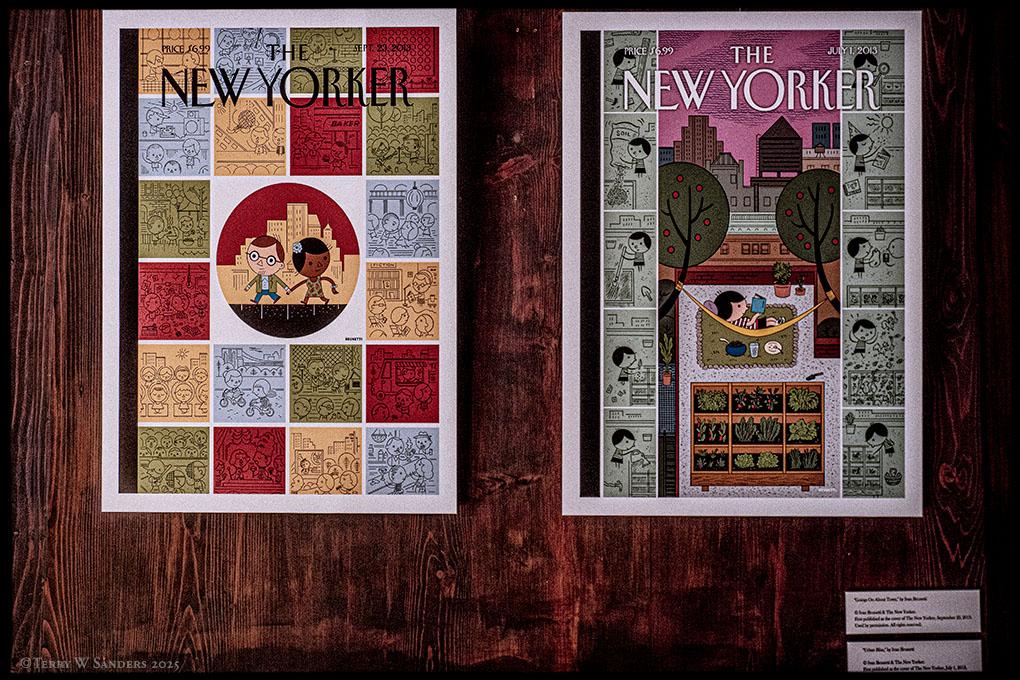

A destra: Urban Bliss (2013), illustration by Ivan Brunetti for The New Yorker, Foto di Terry W. Sanders

In A New Leaf (2019), Anna Parini ritrae una ragazza che cammina nella neve leggendo. È in mezzo alla città, ma assente: tutto il resto si muove, lei no. Ivan Brunetti, con Urban Biss (2019), lavora in piccolo. Una bambina legge su una terrazza, circondata da un orto urbano: un gesto minimo che diventa racconto.

C’è anche Going On About Town (2022), un mosaico di piccole scene metropolitane che tratteggia la varietà di New York con riquadri colorati e stilizzati.

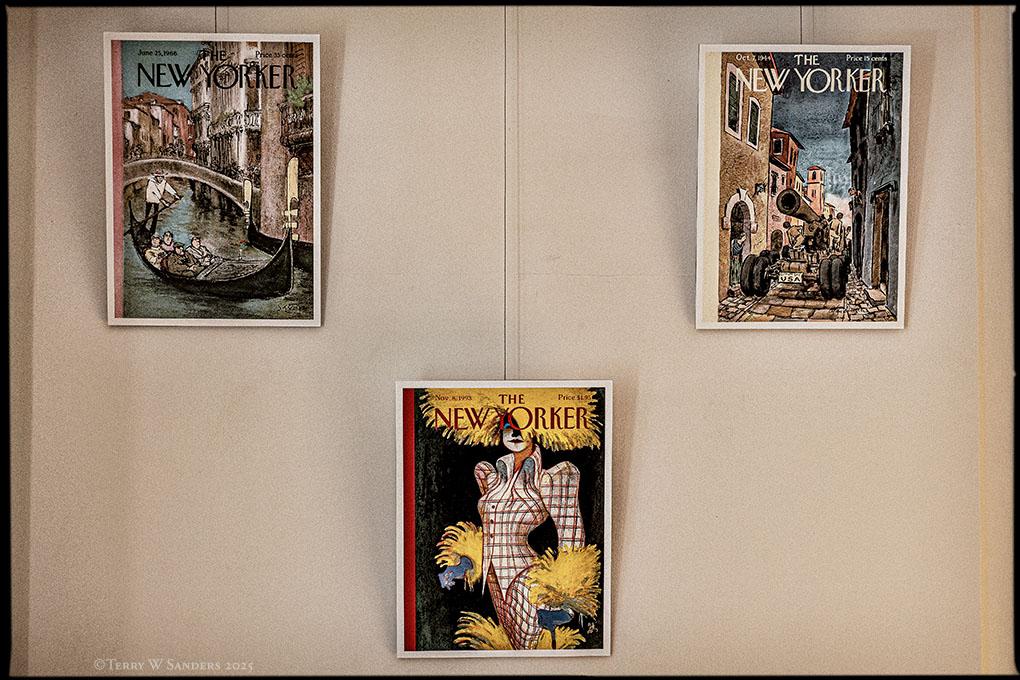

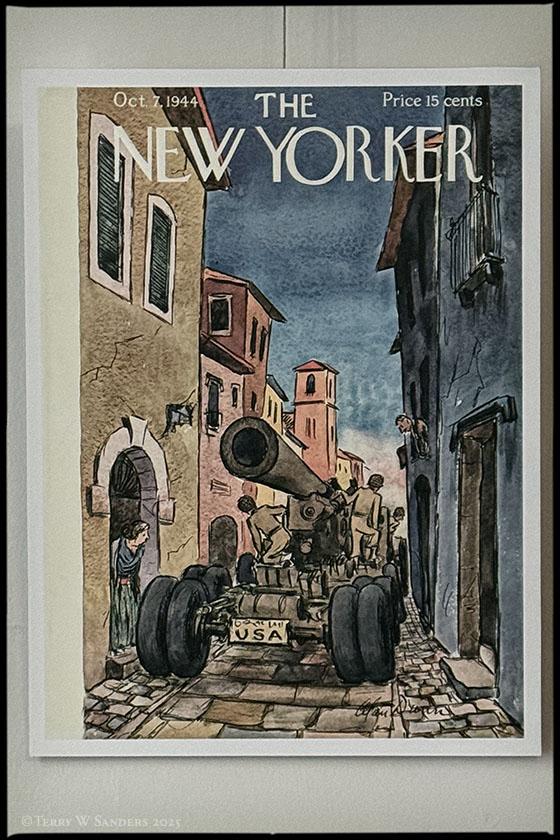

La mostra include anche copertine storiche firmate da artisti americani che hanno raffigurato l’Italia: June 25, 1966 di Charles Saxon, con una gondola tra i palazzi veneziani, e October 7, 1944 di Alan Dunn, dove un carro armato americano avanza tra le strade acciottolate di un borgo italiano durante la guerra.

Nel 1925, un gruppo di amici newyorkesi fondò il New Yorker quasi per gioco. «Volevano solo divertirsi», ha detto il direttore del New Yorker David Remnick, che ricopre questo ruolo dal 1998. “Andavano negli stessi ristoranti, giocavano a poker, si ubriacavano. Non sapevano cosa sarebbe diventato. Era solo lo spirito di un gruppo”. A mantenerla viva è la capacità di reinventarsi, anche attraverso l’immagine. Merito soprattutto di Françoise Mouly, art director dal 1993, che ha portato nel settimanale uno sguardo globale. “Ha saputo scoprire talenti in Italia, in Francia, in Brasile. Questo è il significato autentico della diversità”.

Foto di Terry W. Sanders, 2025

Il Console Generale Fabrizio Di Michele ha invece ricordato come questa mostra sia il riconoscimento a un certo modo di fare giornalismo visivo: curato, autorevole, capace di raccontare la verità oltre i confini. “È anche un omaggio al legame profondo tra l’Italia e New York, due mondi creativi che si cercano e si riconoscono da sempre. Le copertine esposte ne sono la prova visiva: l’Italia vista da lontano, sognata, reinterpretata. Ed è questo che rende speciale il rapporto tra il New Yorker e il pubblico italiano”.