Nella galleria David Zwirner, sulla 19ª strada a due passi dal Chelsea Market, ha da poco aperto “Roma/New York, 1953–1964”: mostra che celebra la prolifica contaminazione tra arte italiana e americana avvenuta tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso.

“Sia in Italia che in America, l’arte funge da riscatto nazionale, proponendosi come simulacro di vita, capace di innescare una discussione sui malumori di una società votata alla tecnologia e al marketing dilaganti. Fu tra il 1945 e il 1964 che l’arte italiana si rivolse a quella americana nei confronti dei suoi ricercatori, collezionisti e mercanti. E allo stesso modo, gli artisti americani si concentrarono nuovamente su una cultura le cui radici e la cui storia non potevano essere cancellate dall’era fascista”.

Parlò così Germano Celant in merito alla mostra “Roma-New York: 1948–1964” da lui curata nel 1993 alla Murray and Isabella Rayburn Foundation. Il titolo dell’esposizione visitabile oggi a New York è un chiaro tributo a quella del ’93 e a tutto l’operato del grande critico genovese.

A partire dagli anni Cinquanta, dopo la fine della Seconda guerra mondiale che aveva rallentato lo sviluppo di nuove tendenze, Roma emerse come centro di una nuova avanguardia grazie al ritorno di artisti, scrittori e intellettuali dall’esilio e dai campi di prigionia.

Tutto questo mentre, dall’altra parte dell’oceano, New York si preparava a diventare il luogo simbolo dell’arte contemporanea. Pittori informali e astrattisti che lavoravano ed esponevano a Roma, con il sostegno di personalità come Emilio Villa e Palma Bucarelli (organizzatrice della prima grande mostra di Jackson Pollock in Europa nel 1958, nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna), cominciarono così a essere regolarmente presenti in mostre personali nella Grande Mela.

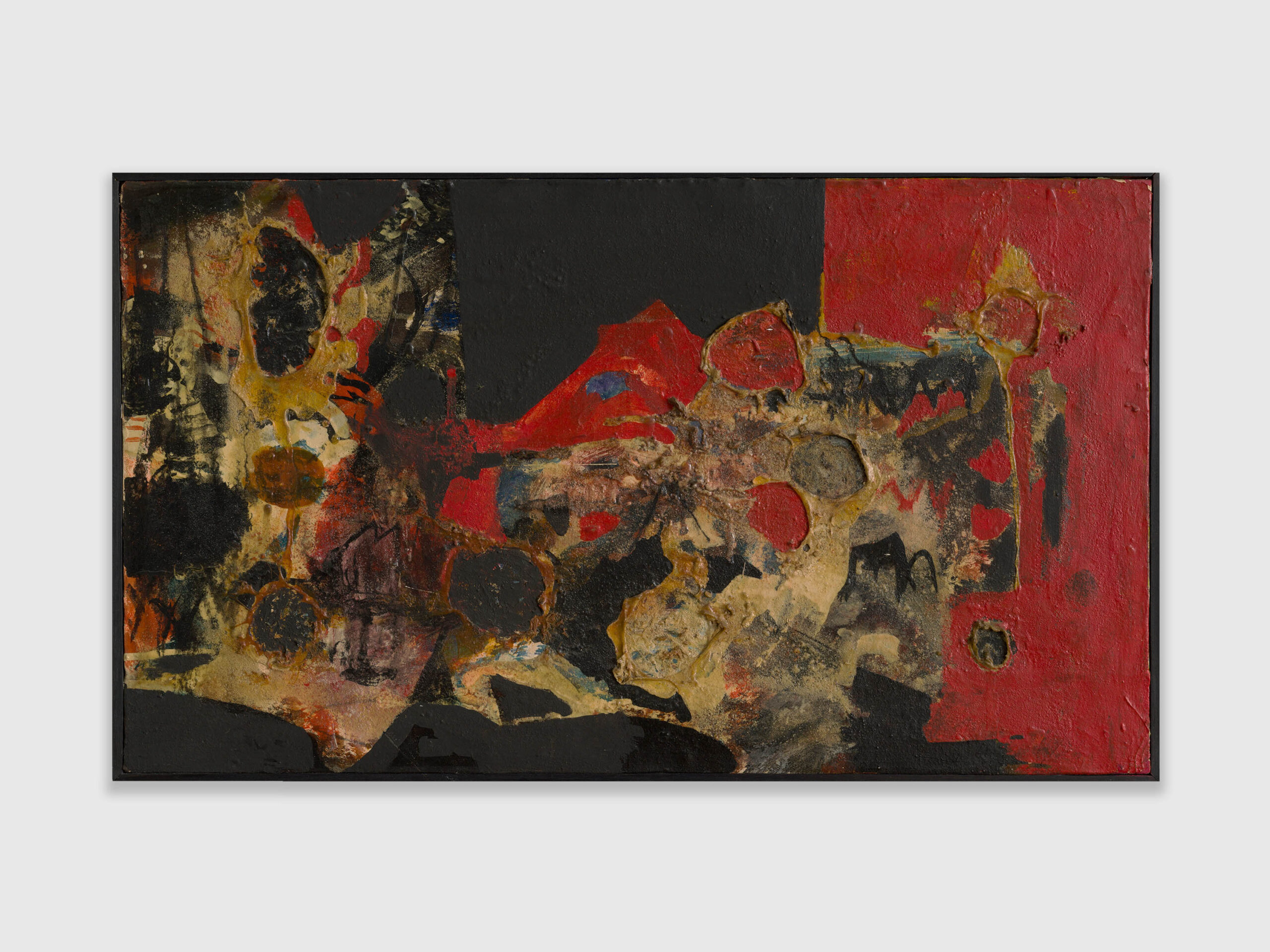

Afro Basaldella nel 1950 si recò negli Stati Uniti ed iniziò la ventennale collaborazione con la Catherine Viviano Gallery. Piero Dorazio e Giuseppe Capogorssi lavorarono rispettivamente con la Wittenborn One-wall gallery e Leo Castelli. Alberto Burri, dopo un’esperienza come prigioniero di guerra in Texas nel 1940, tornò in America nel 1953 con la personale alla Stable Gallery di Eleanor Ward.

L’Italia, a sua volta, fu in grado di attrarre gli artisti attivi a New York, tra cui Philip Guston, Franz Kline, Willem de Kooning, Rauschenberg, Salvatore Scarpitta e Twombly, esposero in luoghi importanti a Roma, come la Galleria dell’Obelisco di Irene Brin e Gaspero del Corso e la Galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis.

Durante questo periodo, mostre collettive in entrambe le città presentarono le due comunità l’una accanto all’altra, mettendo il loro lavoro in dialogo diretto. Da questo scambio transatlantico emersero relazioni feconde: già nel 1953 Robert Rauschenberg, accompagnato dall’amico Cy Twombly, fece visita allo studio di Alberto Burri, della cui arte rimarrà da quel momento fortemente influenzato. Lo stesso Twombly nel 1957, su suggerimento dell’artista Toti Scialoja, si trasferì a Roma, dove trovò nuova ispirazione dalla mitologia greca e romana.

Arrivarono poi la pubblicità e l’esaltazione americana del consumismo: gli artisti italiani ne rimasero incantati. Nei lavori di chi crebbe con un’impronta neorealista – come Franco Angeli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Mimmo Rotella e Mario Schifano, che possiamo quasi tutti raccogliere sotto la Scuola di Piazza del Popolo – si nota dalla metà degli anni Cinquanta l’ingresso di elementi tratti dalla sfera dei consumi o dalla dimensione urbana di matrice americana. In particolare fu Schifano, che nel 1962 espose da Sidney Janis a New York nella storica mostra The New Realists, a farsi portavoce di una pratica pittorica che accolse frammenti di immagini, pubblicità e testi.

A segnare questa decade fu anche la vittoria di Robert Rauschenberg del Leone d’Oro a Venezia nel 1964, il cui successo consacrerà la pop art americana a livello internazionale.

L’esibizione mette in luce anche le figure di alcuni personaggi chiave per l’arte del dopo guerra italiano, spesso poco considerate a livello internazionale: Gastone Novelli, Achille Perilli e Carla Accardi, unica donna all’interno del gruppo Forma 1.