Il Primo Maggio è arrivato anche quest’anno, per la 120esima volta, e gli italiani di New York hanno deciso di accoglierlo all’Istituto italiano di cultura nel modo migliore, con un Convegno di studi. Ieri, 30 aprile, la comunità italo americana ha infatti aspettato la festa dei lavoratori con ansia, assistendo ad una lunghissima maratona di interventi – durata 4 ore – riguardo alla storia, la cultura e le possibili sfaccettature che ha incarnato, e potrà incarnare in futuro, il lavoro.

Ma non è finita qui, stamattina la Rassegna Cinematografica al John D. Calandra Italian American Institute e la Liturgia di san Giuseppe Artigiano. A seguire, il reading e il canto In Memoria, al Museo di Ellis Island e tanto altro ancora.

“O vivremo del lavoro, o pugnando si morrà”, scriveva Filippo Turati nel suo Canto dei Lavoratori, e, il 30 aprile, una sessantina di persone sono state sedute, ininterrottamente, ad ascoltare la memoria di quella lotta, che appartenesse ad un secolo fa o agli incubi peggiori del mondo contemporaneo. Qualcuno che dormiva c’era, come da prassi in una veglia degna di tale nome, ma la maggior parte dei presenti é rimasta ammaliata da un’atmosfera surreale che parlava di ieri come se fosse un domani, e soprattutto parlava da New York all’Italia con grande dimestichezza.

“Ci troviamo tra Scilla e Cariddi”, ha detto Luigi Bobba, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del governo uscente ed ex presidente delle Acli, riferendosi alla piega che sta prendendo il mondo dei lavoratori nell’età moderna, che da una parte persiste nell’assenza di impiego e d’occasioni e, dall’altra, rischia di essere totalizzante e di non lasciare spazio a nient’altro.

Lo spessore del resto del Convegno di studi non è stato da meno. In ordine, sono intervenuti Francesco Genuardi, Console Generale a New York; Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione Bruno Buozzi; Tiziano Treu, Presidente del Cnel; Anthony Tamburri, Dean del John D. Calandra Italian American Institute; Luigi Troiani, professore universitario e columnist de La Voce di New York; Marco Zeppieri, della Fondazione Bruno Buozzi; Marcella Bencivenni, professoressa di Storia e direttrice dell’Italian American Review; Ugo Intini, ex direttore dell’Avanti!; Luigi Bobba; e Mario Mignone, direttore del Centro di Studi Italiani di Stony Brook.

Si è parlato di Italia, di crisi, di Europa, di immigrazione, del “passato rivoluzionario”, di quello sindacale, dei partiti e di religione, fino ad arrivare persino a trattare del mistico. Un calderone di aspetti che la festa del Primo Maggio incarna e celebra, e che si può riassumere in un concetto molto semplice.

La festa è nata alla fine del XIX secolo, quando i lavoratori lottavano per il limite massimo di 8 ore lavorative giornaliere, e si è espansa globalmente sullo sfondo della rivoluzione comunista, della lotta del proletariato. Allo stesso tempo, è iniziata anche con la risposta della classe media alla paura degli scioperi – che ha avuto, in Italia, uno dei massimi apici nelle cannonate sulla folla da parte di Bava-Beccaris, 1898. Si è passati per le lotte, per la commercializzazione del significato di lotta dei lavoratori,

per l’abolizione della festa ma anche per la sua accettazione da parte del mondo liberale e cattolico, per la sua graduale moderazione attraverso una trasformazione del mondo cristiano, e, infine, per il suo inglobamento nel Welfare state. Il Primo Maggio, insomma, “ha perso il carattere sovversivo”, ha detto Marcella Bencivenni, ma rimane comunque importante “celebrare la sua memoria”.

Ad aprire il convegno è stato Francesco Genuardi, che ha sottolineato l’importanza della festa dei lavoratori, soprattutto a New York, “capitale dell’italianità”. Il Console ha infatti sottolineato il suo apprezzamento nei confronti della comunità italiana e italo americana, che si riuniscono nella Grande Mela in una “riunione di cittadinanza” attraverso istituti, testate giornalistiche – tra cui figura con orgoglio anche La Voce di New York – e incontri sociali. I movimenti di rivolta dei lavoratori sono nati e si sono diffusi negli Stati Uniti, ha detto Genuardi, e per questo celebrarli all’Istituto italiano di cultura ha un importante “valore simbolico”.

“Il Primo Maggio è una sfida”, ha detto invece Giorgio Benvenuto, “che è quella di mantenere il valore sociale del lavoro soprattutto in un momento di tale cambiamento”, durante il quale, per il presidente della Fondazione Bruno Buozzi, bisogna tornare alla radice dell’unità e della solidarietà proprie dei lavoratori, da cui, durante il corso della storia, “sono giunte tutte le risposte necessarie”. Questo cambiamento ha tanti fattori, tra cui Benvenuto ha sottolineato la rivoluzione tecnologica, “il potere incontrollato della finanza”, i razzismi, la violenza verso gli indifesi e le indifese; fenomeni che non hanno nessun’altra soluzione se non prendersi cura del “terreno dei diritti”. Per fare ciò, ha continuato, “servono forti organizzazioni transnazionali”, un nuovo ruolo del lavoratore e la lotta di sindacati e giovani. “I robot non festeggiano il Primo Maggio”, ha detto.

“Ho dedicato mezza vita a questi problemi”, ha detto Tiziano Treu nel suo intervento Costituzione italiana, diritti sociali, Primo Maggio: il legame inscindibile, ripercorrendo le tappe passate ma soprattutto le paure per il futuro della festa del lavoro. Ha parlato di normalizzazione dei diritti sociali nel Welfare state ma anche delle nuove sfide al rispetto dei lavoratori provenienti dai Paesi meno sviluppati e dall’Asia, e dalle tecnologie che producono un “impatto distruttivo”, producendo un doppio spiazzamento: il tempo del lavoro non è più quello di produzione ma si è trasformato in un limite sfuggente, e lo spazio non è più quello delimitato dal confine statale, ma si è allargato all’intero campo globale. “Un cambiamento epocale”, insomma, che ha messo in discussione “l’orientamento sociale che l’Europa ha faticosamente costruito”.

Il direttore del John D. Calandra Italian American Institute, Anthony Tamburri, ha aperto l’unico intervento in inglese della serata, sfatando alcuni miti sull’immigrazione italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento. Se è indubbio che la maggior parte degli arrivati nel Nuovo Mondo proveniva dal Sud, è giusto sottolineare che non tutti erano analfabeti e non tutti erano indifferenti alle sirene delle battaglie politiche. Nonostante ciò, i meridionali erano certamente visti – e lo sono tuttora – come provinciali, fatalisti, legati alla famiglia, al Paese e all’assistenza delle società di mutuo soccorso. Aid societies vs. unions, i sindacati ai quali si affiliarono più facilmente gli italiani del Nord, i sostenitori della lotta di classe. Mentre continuava con il suo discorso, Tamburri ha proiettato le immagini d’epoca che testimoniano le discriminazioni di cui furono vittime i nostri connazionali. Annunci di minatori per i quali no colored or Italians need to apply; per loro no paving roads, no cutting hair. Dopo aver riassunto le tappe della storia dei lavoratori della comunità, il professore ha regalato al pubblico interessanti spunti di riflessione sulle tensioni tra l’amore per il Belpaese e lo spirito antifascista dei lavoratori italoamericani, che inevitabilmente voltarono le spalle alla madrepatria dopo la promulgazione delle leggi razziali. “Noi italiani siamo col corpo in America e la mente in Italia”, ha detto Tamburri citando Antonini.

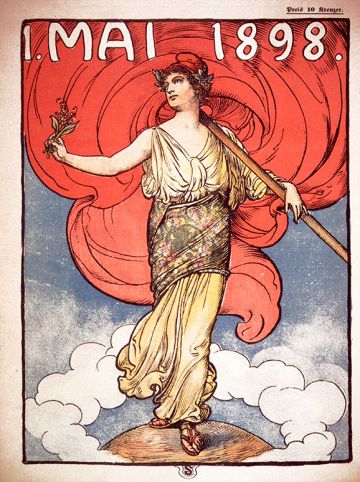

A seguire, uno dei promotori dell’iniziativa, il professore di Relazioni Internazionali Luigi Troiani. Alle sue spalle campeggiava l’icona del Primo Maggio: una bandiera rossa, colore socialista e anarchico, colore dell’amore e della solidarietà; una donna – fertilità – con un frigio sulla testa, simbolo degli schiavi liberti e dell’uscita dalla sottomissione; il fiore, il rinascere della natura e della vita. In alto, la data 1 MAI 1898, che “non ha bisogno di spiegazioni”, per Troiani, perché “tutti sanno che è un giorno di protesta”. Ai piedi della donna c’è il globo terrestre, a raffigurare l’internazionalismo e la fratellanza contro i padroni. “Ma come è nata la ricorrenza del Primo Maggio?”, ha chiesto il professor Troiani, ripercorrendo i principali avvenimenti che sono trascorsi dalle manifestazioni del 1867 alle quali presero parte più di diecimila persone nella Chicago industriale, agli scioperi sfociati nel sangue nel 1886 nella stessa città dell’Illinois.

Fu con l’intenzione di commemorare il “massacro” dell’Haymarket, e le tragiche vicende giudiziarie correlate, che l’American Labour Organization suggerì di istituire il Primo Maggio. E, nel 1889, la Seconda Internazionale accolse questa proposta. Da allora, i lavoratori di tutto il mondo si sono continuati ad unire per manifestare, protestare e, soprattutto, festeggiare.

La percezione della “Pasqua dei lavoratori”, come la definisce Marco Zeppieri, non è sempre stata uguale nei secoli e i prodotti grafici del Primo Maggio possono confermare questa tesi. “Gli illustratori sono cronisti visuali”, e nell’Ottocento per il popolo analfabeta ciò che contava davvero era l’aspetto. Fu solo alla fine della prima guerra mondiale che il mito della giornata dei lavoratori lasciò posto a una narrativa differente: dopo il fallimento dell’internazionalismo, i socialisti furono additati come responsabili della disfatta di Caporetto e della sconfitta degli Imperi Centrali. Così, il Primo Maggio ricominciò da quel momento ad essere ricordato in clandestinità. Nei manifesti e nelle cartoline iniziarono a comparire falce e martello. Dagli anni Novanta in poi, però, la tradizione è stata spezzata, con l’introduzione del concerto in piazza, il picnic e la gita fuori porta tipica dell’immaginario collettivo.

L’unica donna a esporre è stata Marcella Bencivenni, che ha parlato del Labor day negli Stati Uniti e Primo Maggio tra gli immigrati italiani. Bencivenni si è soffermata molto sul terrore che invase la classe borghese in America dopo i fatti di Chicago etc, e sul forte tentativo, da parte del governo statunitense, “di isolare il socialismo americano da quello del resto del mondo e di cancellare la memoria dei fatti”, come il Lawrence strike del 1912. Per questo motivo, gli Stati Uniti hanno deciso di adottare il 5 settembre – dimenticando il significato del Primo Maggio – come festa dei lavoratori, e trasformandola nel “famoso pic-nic”.

Ugo Intini si è concentrato invece su Stampa e Primo Maggio: la narrazione del Primo Maggio nella storia di Avanti!. L’ex direttore ha ripercorso la storia della festa dei lavoratori attraverso le pagine del giornale, con una successione di fatti incredibilmente interessante. “La carne migrante è pagata meno della carne da macello”, scriveva l’Avanti! spiegando la prima migrazione italiana di massa – soprattutto verso gli Stati Uniti –, “già intravedendo i tentacoli della mafia” arrivare oltre oceano e “la testa della piovra in Sicilia”, ha detto Intini, in un’analisi accurata dei fatti che giravano attorno al tema del lavoro nel passato e stanno sullo sfondo del presente. Tuttora, infatti, “solo la politica, quella con la P maiuscola, può dettare la regola”, ha detto, e deve farlo “seguendo la testa – e quindi ciò che riusciamo ad ereditare da Turati – ma anche il cuore – come faceva De Amicis – trasformando il Primo Maggio nella festa dei compagni”.

“Siete più in attesa dell’aperitivo che delle mie parole”, ha esordito Luigi Bobba, rallegrando gli animi stremati di chi ha seguito tutta la maratona in versione integrale, ma, audace, è voluto rimanere fino alla fine. Il suo commento ha riguardato il Primo Maggio cristiano: l’idea di trasformare una festa di origine socialista e anarchica in una ricorrenza religiosa fu delle ACLI, di cui lo stesso Bobba fu presidente. Fondate nel 1945 all’indomani della liberazione, le ACLI riorganizzarono il mondo dei lavoratori cristiani sulla base dei principi della dottrina sociale della Chiesa, così come enunciati dall’Enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII. Dieci anni più tardi, nel 1955, le Associazioni proposero a papa Pio XII di dedicare la giornata a Gesù Cristo Divino Lavoratore, ma si dovettero accontentare poi dell’istituzione della Festa Liturgica di San Giuseppe artigiano. Il Primo Maggio, tuttavia, è rimasto un caposaldo anche per il mondo cristiano, e per tutto il sistema statale, che ha inglobato il riformismo di sinistra nel suo fondamentale più alto, la Costituzione. Preoccupato per i giovani, che sembrano destinati a “restare in panchina” o ad emigrare, Bobba ha terminato con l’auspicio che, attraverso una maggiore attenzione alla festa dei lavoratori, e a ciò che le gravita intorno, l’Italia possa tornare ad essere, e rimanga, il Paese delle 3 B, “le cose ben fatte, le cose buone e le cose belle”.

Se è vero che sono “state quattro ore intense”, come ammette Mario Mignone, è altrettanto vero che il contributo finale del direttore del Centro di Studi Italiani è stato essenziale per interpretare l’evento e instaurare un filo conduttore tra gli interventi. La chiave di lettura finale, secondo Mignone, per rimettere insieme i pezzi così variegati del mondo del lavoro e della lotta per rivendicarne la dignità, potrebbero essere solo letteratura e sudore. Se da un lato, per capire a fondo il Primo Maggio, serve la cultura, servono le immagini, serve la storia, dall’altro serve anche l’impegno del lavoratore. Solo il lavoro può comprendere il lavoro, ha ricordato Mignone, e chi lo produce con fatica. E, allo stesso tempo, non dimentichiamoci del ruolo fondamentale dell’attività intellettuale, nel senso gramsciano del termine, e, cioé della partecipazione. Oggi più che mai, una partecipazione per la difesa di diritti che vada oltre le logiche di destra e di sinistra, una partecipazione trasversale, transnazionale, universale. Solo così, saremo capaci di festeggiare la festa dei lavoratori.

Caro lettore, buon Primo Maggio!