Dopo il successo ottenuto al Locarno Film Festival con Maternal, Maura Delpero presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, Vermiglio. Il film prende il nome da un piccolo paese di montagna in Trentino e si immerge nelle profondità di un’epoca segnata dalla Seconda Guerra Mondiale.

Siamo nel 1944, in una grande famiglia di montagna. Le figlie del maestro del paese, Ada, Flavia e Lucia, sono sul punto di aprirsi alla vita, ma la guerra incombe come una presenza invisibile e minacciosa. L’arrivo di un soldato fuggiasco, accolto e amato da Lucia, porta inaspettati sconvolgimenti: mentre il mondo esterno si avvia verso la pace, la famiglia perde la propria.

La regista spiega che il film è un progetto profondamente personale, nato dal desiderio di raccontare una storia familiare. “La morte di mio padre è stato un evento che ha profondamente influenzato la mia visione del mondo e il mio processo creativo. Ho scelto di raccontare questa storia perché sentivo l’importanza esplorare il tema del passaggio tra diverse culture e realtà, dal mondo cittadino alla dimensione digitale, cercando di cogliere il senso di transizione che stiamo vivendo”.

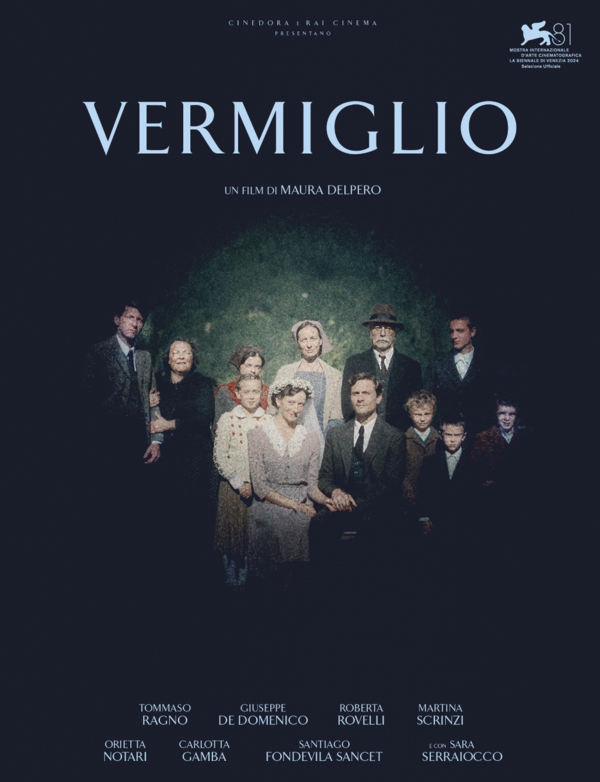

Vermiglio è suddiviso in quattro capitoli, ognuno ambientato in una stagione diversa, a simboleggiare un ciclo di vita che intreccia morte e rinascita, perdita e rinnovamento. Al centro della narrazione si trova la figura del padre, un maestro rigoroso ed eclettico, il cui inflessibile carattere influenza profondamente ogni aspetto della vita familiare e della comunità. Il cast, che comprende attori come Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi e Sara Serraiocco, dà vita a un mosaico di storie personali che catturano la complessità dell’esistenza rurale.

In Vermiglio, Delpero descrive con precisione l’emotività di una comunità montana attraverso piccoli gesti quotidiani: il camminare, il muoversi, il raggiungere la scuola, tutto suggerisce un senso di isolamento e di appartenenza a un mondo chiuso, che esiste in equilibrio con la natura circostante.

La guerra non è mai mostrata direttamente: non ci sono battaglie né esplosioni. Tuttavia, la sua presenza si avverte negli effetti che ha sulle vite dei personaggi. Il film si focalizza sulle attese, sui lutti, e sulle pressioni sociali che pesano particolarmente sulle donne, le quali trovano forza nella maternità, un tema ricorrente nella filmografia di Del Pero, in contesti dove la figura paterna è sostituita da maestri e preti.

Nel film, la tradizione diventa un simbolo che riflette l’immaginario della vita contadina che esisteva all’inizio del Novecento. Il giovane fuggiasco, una figura che potrebbe essere uscita da un racconto lontano, arrivato da un’Italia distante, simbolo di una modernità ancora incerta e fragile. Alla regista non interessa offrire una visione nostalgica e idealizzata della vita rurale. Il film suggerisce che un perfetto equilibrio tra uomo e ambiente, se mai esistito, appartiene ormai al passato e non è più raggiungibile nella società moderna. Tuttavia, la memoria di quel tempo passato rimane viva e continua a influenzare il presente, mantenendo un legame con un’epoca in cui uomo e natura vivevano in armonia.