Che il teatro in Italia sia uno dei segmenti culturali che ha sofferto di più la crisi, è cosa nota. Verso il 2011 le spese degli italiani per la cultura (teatri, cinema, musei) sono state drasticamente tagliate (secondo la fonte SIAE, che si occupa ogni anno di stilare l’annuario dello spettacolo) e soprattutto il teatro, attorno al quale non ha mai ruotato una vera e propria industria, con un’offerta frammentata in tante piccole produzioni indipendenti che ruotano attorno alle stelle fisse dei grandi teatri stabili (lo Strelher e il Parenti a Milano, il teatro Argentina e il teatro India a Roma, solo per citare gli esempi più famosi), ha ricevuto il colpo più grande. Con il pubblico che diminuiva, le sale che ospitavano le piccole produzioni (a prezzi popolari) hanno cominciato a chiudere – non senza uno zoccolo duro di operatori e sostenitori che vi si opponevano – o a delocalizzarsi in spazi alternativi, occupati o dati in “concessione” dai Comuni, salvo frequenti revoche.

Questa è stata la tendenza fino all’anno scorso, sempre stando alle statistiche SIAE, quando la vendita di biglietti per spettacoli teatrali ha finalmente subito un’impennata: gli italiani sono ritornati a teatro, e fra loro, moltissimi sono i millennials.

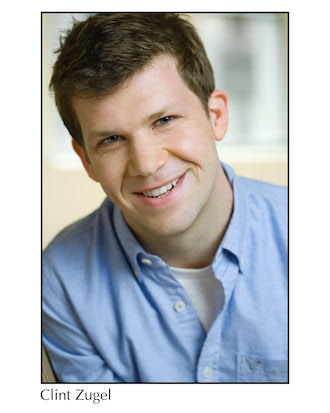

Se il “consumo” teatrale è cresciuto, la qualità dei nuovi testi e delle nuove produzioni non è da meno: l’offerta, quella indipendente soprattutto, è sì frammentata ma si è arricchita di nuovi spazi, rassegne, voci. Queste nuove voci fanno però fatica a farsi ascoltare oltre i confini nazionali, ed è proprio questa la mission di “The Italian and American Playwrights Project”, piattaforma ideata da Valeria Orani (fondatrice di Umanism, nata per promuovere e supportare la cultura italiana e i suoi professionisti a New York) e da Frank Hentschker, direttore del Martin E. Seagal Theatre Centre. Il progetto crea uno scambio fra la nuova drammaturgia italiana e quella americana. In tre anni, ha portato in US i lavori di autori fra cui Lucia Calamaro, De Florian-Tagliarini, Giuliana Musso, Fausto Paravidino, e in Italia, i lavori di Mariana Carreno King, Amy Herzog, Cori Thomas. Lo scorso giovedì, presso l’Istituto di Cultura Italiana, il progetto edizione 2018 è stato presentato con una lettura aperta al pubblico di “A note book for winter” di Armando Pirozzi, testo vincitore del premio UBU (“l’Oscar” teatrale), tradotto in inglese da Adriana Rossetto. Due attori, Clint Zugel e Sidney Williams, hanno dato voce ai due protagonisti, un introverso professore di mezza età e un ladro che si incontrano una notte, scambiando idee, emozioni,

parlando di gioia e disperazione senza pudori, come solo fra sconosciuti può accadere. Un incontro destinato a ripetersi diversi anni dopo, perso nel ricordo di una notte che ognuno dei due ha vissuto come il turning point della propria vita. La storia di “A note book for winter” possiede i toni ironici e lievi di una commedia, anche grazie all’interpretazione brillante dei due attori, pur affrontando la solitudine e il dolore di due vite opposte e complementari.

Alla fine della lettura, Valeria Orani ha parlato del progetto e del suo percorso personale: sarda trapiantata inizialmente a Roma, lavora in diverse produzioni teatrali importanti fino alla fondazione, nel 2003, di 369 gradi, compagnia di curatela e produzione teatrale, che ha portato sui palchi numerosi spettacoli e performance art di successo.

Un progetto del genere ha sfidato il teatro italiano per intraprendenza e dinamica, con qualche finanziamento pubblico e tanti contributi privati, e dai teatri in primis. “Sono qui per lavorare meglio a quello che faccio in Italia”, risponde così Orani a una domanda su quanto resterà a New York. E noi ci auguriamo che questa energia di Valeria, soprattutto in tempi di emigrazione di massa, di creare qualcosa per il proprio luogo di origine senza rinunciare all’esplorazione e alla crescita, sia una spinta per tanti.