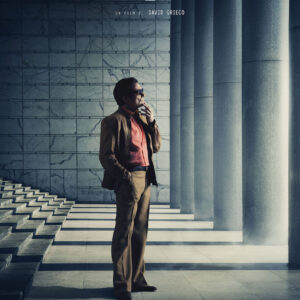

La Macchinazione di David Grieco, in uscita nelle sale giovedì 24 marzo, è il risultato di un lungo lavoro di ricostruzione di un evento criminale che appartiene a pieno titolo a un periodo piuttosto torbido e contrastato della storia italiana: l’omicidio di Pier Paolo Pasolini. “Sai io sono un gattaccio torbido che una notte morirà schiacciato in una strada sconosciuta”. Così disse Pasolini alla grande amica Oriana Fallaci, come volesse anticipare quello che poi fu il suo omicidio.

“Due anni fa sono stato più volte contattato da un regista americano, Abel Ferrara – racconta il regista in conferenza stampa – che chiedeva la mia collaborazione per scrivere un film su Pier Paolo Pasolini. L’ho incontrato varie volte e non c’è voluto molto per capire che Ferrara aveva in mente di realizzare un film incentrato su Pasolini e sul suo appetito sessuale, per beneficiare anche lui della fama scandalistica di Pasolini. Di conseguenza, mi sono sottratto a questa proposta. Perché? Ho conosciuto Pasolini quand’ero bambino. Per me, era un amico di famiglia. Dal 1970 in poi, quando sono diventato un giornalista de l’Unità, Pasolini mi ha scelto come intervistatore privilegiato e mi ha affidato spesso, con discrezione, domande e messaggi indirizzati al PCI di Enrico Berlinguer. Il 2 novembre del 1975, quando il suo corpo senza vita è stato trovato nello sterrato dell’Idroscalo, fui tra i primi a giungere sul posto in compagnia del medico legale Faustino Durante, che era il padre della mia compagna di allora”.

Eppure quell’incontro con Abel Ferrara, ha spinto David Grieco a rileggere tutti i documenti pasoliniani in suo possesso e a fare altre indagini. Ha avuto così la possibilità di imbattersi in nuove e importanti scoperte sull’omicidio di Pasolini. “Perché le verità ipotetiche sulla sua morte che circolano da anni sono tante”, aggiunge il regista. Grieco, insieme a molti esponenti del mondo della cultura, come Dario Fo e Dacia Maraini, è uno dei firmatari della petizione lanciata su Change.org dall’avvocato Stefano Maccioni, legale del cugino di Pasolini, affinché il Parlamento approvi la proposta di legge per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta bicamerale. L’unica in grado, secondo il regista, di dire, quale sia stato il movente, se si sia trattato di un delitto politico o solo a sfondo sessuale.

Eppure quell’incontro con Abel Ferrara, ha spinto David Grieco a rileggere tutti i documenti pasoliniani in suo possesso e a fare altre indagini. Ha avuto così la possibilità di imbattersi in nuove e importanti scoperte sull’omicidio di Pasolini. “Perché le verità ipotetiche sulla sua morte che circolano da anni sono tante”, aggiunge il regista. Grieco, insieme a molti esponenti del mondo della cultura, come Dario Fo e Dacia Maraini, è uno dei firmatari della petizione lanciata su Change.org dall’avvocato Stefano Maccioni, legale del cugino di Pasolini, affinché il Parlamento approvi la proposta di legge per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta bicamerale. L’unica in grado, secondo il regista, di dire, quale sia stato il movente, se si sia trattato di un delitto politico o solo a sfondo sessuale.

Il regista David Grieco è rigoroso nel rispettare i canoni del genere e la sua dedizione mette a fuoco gli ultimi mesi della vita di Pasolini, nel film interpretato da Massimo Ranieri, e il suo rapporto con Pino Pelosi. “Perché di rapporto si trattava. Il giovane ragazzo di vita e il poeta non si erano incontrati per caso quella notte alla Stazione Termini. Pasolini e Pelosi si conoscevano e si frequentavano da quattro mesi. E ciò rende ancora più grottesco il mistero del suo assassinio”, aggiunge Grieco.

Un delitto chiuso troppo velocemente con l’addebito dell’esclusiva responsabilità a Pelosi anche se ciò contrastava con quanto indicato nella sentenza di primo grado e cioè che gli assassini fossero più persone. Ne era convinta la stessa Fallaci che sulle pagine del giornale L’Europeo scrisse: “Pier Paolo Pasolini fu ucciso da tre persone. Non rivelerò mai il nome della persona o delle persone da cui ho saputo che ad ammazzarlo non era stato Pelosi da solo. Io sono una persona d’onore”.

“Pasolini è stato comunque ucciso da Pino Pelosi”, sostiene Grieco. Ma in che modo?

Nella ricostruzione filmica di Grieco, Pelosi avrebbe fatto prima da informatore per il furto delle bobine di Salò e poi da esca per l’agguato all’Idroscalo. “Sono stati i sicari della malavita organizzata, come Mino Pecorelli e come tanti altri in quegli anni, per rendere un servigio forse neppure richiesto a uomini potenti, megalomani e senza scrupoli”, sostiene il regista.

Una cosa è certa. Un ragazzino alto poco più di un metro e settanta, soprannominato Pino la Rana, e che pesava solo sessanta chili, non può aver fatto tutto da solo. Quando nel 2009 l’esame del DNA sui reperti del delitto conferma la presenza di altre persone sulla scena del crimine, si chiede la riapertura del caso, ma i nuovi dati non sono approfonditi. La Procura di Roma, infatti, archivia l’indagine il 25 maggio 2015. “A quaranta anni dalla tragica morte di Pasolini, i nuovi indizi emersi su una diversa dinamica e un possibile movente – anche successivamente all’archiviazione – sono numerosi”, continua Grieco.

Ma andiamo con ordine.

Nell’estate del 1975, l’Italia ha conquistato il diritto al divorzio e, sullo slancio, il Partito Comunista Italiano sembra poter riuscire a vincere le prossime elezioni politiche, per poi andare a governare il paese, abbattendo la storica pregiudiziale anticomunista del mondo occidentale. Pasolini non condivide tutta questa euforia. A suo modo di vedere, l’Italia si sta in realtà spostando a destra, sullo slancio di una cultura consumistica che sembra poter omologare tutto e tutti e rischia di diventare “una dittatura anche peggiore del fascismo”. In quegli stessi giorni, Pasolini vede un ragazzo di borgata, Pino Pelosi, che gli ricorda Ninetto, il Ninetto Davoli da lui scoperto anni prima quando era appena adolescente. Pasolini e Pelosi s’incontrano periodicamente, suscitando le chiacchiere e il sarcasmo di una periferia romana anch’essa molto cambiata rispetto ai tempi di Accattone. In questa periferia si agitano loschi figuri, ben poco poetici e ben poco pasoliniani, che hanno ormai scelto la delinquenza pura: sequestri, rapine, traffico di droga. Appartengono a un’organizzazione criminale che presto diventerà padrona della città, grazie a potenti appoggi e amicizie altolocate: la Banda della Magliana.

Con La Macchinazione, Grieco intende compiere solo una semplice azione: indagare su un assassinio che fu sostanzialmente un assassinio politico di un intellettuale diventato scomodo perché aveva osato rompere il recinto morale-ideologico in cui il potere rinchiude ogni intellettuale vivente. Un delitto politico pianificato, una imboscata di gruppo, giocato, e perfino giustificato, sulla sua omosessualità, colpevolizzata dalla morale dominante e dalla ipocrisia cattolica.

Ma perché? Durante la sua personale indagine sulle trame della corruzione politica, Pasolini s’imbatte in Giorgio Steimetz, uno strano personaggio dal nome di fantasia, che ha scritto un libro di denuncia contro Eugenio Cefis, l’uomo dell’ENI, della Montedison e della P2. Il libro, intitolato Questo è Cefis, è sparito dalla circolazione a quarantotto ore dalla sua uscita e il suo autore è costantemente pedinato dai servizi segreti. Ma Pasolini non può sapere che i suoi incontri con Giorgio Steimetz vengono puntualmente osservati e registrati da spie molto ben organizzate. Una notte, presso gli stabilimenti romani della Technicolor, il negativo di Salò o le 120 giornate di Sodoma viene portato via da una banda di ladri. Inizialmente, per restituire la pellicola viene richiesto un ricatto spropositato: due miliardi di lire. Ma dopo qualche giorno, i ladri sembrano scendere a ben più miti pretese. Nella notte fra l’1 e il 2 novembre del 1975, Pier Paolo Pasolini si reca dunque all’Idroscalo per riavere il negativo del suo film. Ma in realtà è una trappola.

“Tra gli autori dell’aggressione omicida c’è Antonio Pinna, che nel film è interpretato da Libero De Rienzo, vicino al clan dei Marsigliesi. Da quel lontano 1976 non si hanno più notizie di Antonio Pinna, a parte un episodio che risale a tre anni dopo quando Pinna venne fermato per guida senza patente. Stranamente il documento del fermo è pieno di omissis e in parte secretato. Per quale motivo?”, si chiede il regista.

Tra le musiche che fanno da sfondo a un mistero che forse rimarrà tale per sempre, la celeberrima Atom Heart Mother Suite dei Pink Floyd, definiti dalla rivista Rolling Stone, “Il gruppo creatore della colonna sonora degli anni ’70”. “È stata una sorpresa per noi quando i Pink Floyd ci hanno concesso di utilizzare la canzone che avevano rifiutato a Stanley Kubrick per Arancia Meccanica”, rivela Grieco. E anche questo rimarrà un mistero.

Guarda il trailer de La Macchinazione: