Alla Casa Italiana Zerilli Marimò della New York University lunedì sera c'era Enrico Berlinguer. Ovvero quello di Walter Veltroni. Prima di rispondere alle domande della valanga di pubblico accorso nel teatro del centro della cultura italiana a New York diretto dal Professor Stefano Albertini, Veltroni ha ringraziato l'architetto Renzo Piano "orgoglio dell'Italia", anche lui seduto in prima fila con la Console Generale Natalia Quintavalle e altri vip dell'italianità newyorchese per vedere Quando c'era Berlinguer, il documentario diretto dall'ex sindaco di Roma e fondatore del PD.

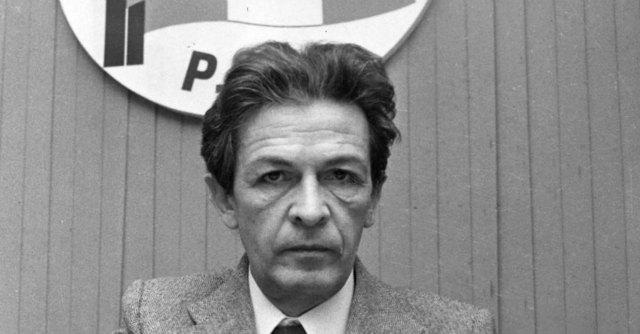

Berlinguer c'era, eccome se c'era alla Casa italiana del West Village. La vita politica del leader dei comunisti italiani ci scorre davanti per quasi due ore. ll documentario piace ma allo stesso tempo ci chiediamo le sensazioni che possa recare a chi non è cresciuto guardando le tribune politiche della Rai. Già, che dialettica aveva il leader del PCI, con quel suo inconfondibile accento sardo, riusciva a stracciare qualunque avversario politico (tranne, forse, l'allora leader del MSI Giorgio Almirante).

Berlinguer c'era, eccome se c'era alla Casa italiana del West Village. La vita politica del leader dei comunisti italiani ci scorre davanti per quasi due ore. ll documentario piace ma allo stesso tempo ci chiediamo le sensazioni che possa recare a chi non è cresciuto guardando le tribune politiche della Rai. Già, che dialettica aveva il leader del PCI, con quel suo inconfondibile accento sardo, riusciva a stracciare qualunque avversario politico (tranne, forse, l'allora leader del MSI Giorgio Almirante).

È a nostro avviso bravo Veltroni a non esagerare nel caricare troppo il suo protagonista, che non ne ha affatto bisogno. Basta lasciare che Berlinguer sia Berlinguer per farlo amare dal pubblico. Ma notiamo in sala anche qualcuno che deve un po' sentirsi come quegli studenti che all'inizio del film sono interrogati dalla telecamera di Veltroni e che – tranne qualche eccezione – non sanno chi sia Berlinguer. L'impressione è che il documentario piaccia a noi ma che tra coloro che quando c'era Berlinguer non erano ancora nati o erano già emigrati, non faccia breccia. Senza quel coinvolgimento emotivo che appartiene a chi c'era con Berlinguer, il documentario si trascina fino a diventare troppo lungo. Eppure nel vedere Berlinguer non solo come capo amatissimo del Pci, ma anche come uomo integerrimo che da comunista è capace di difendere i valori della democrazia, il film di Veltroni riesce a portare tutti, giovani e vecchi, chi c'era e chi non c'era, allo stesso pensiero: ma perché i leader politici oggi non devono essere delle persone per bene come Berlinguer?

Un momento importante arriva alla fine, e lo sottolinea anche Veltroni dopo nel dibattito. È quando in chiusura del documentario il cantautore Jovanotti, intervistato dal regista, afferma che per la sua generazione i comunisti del PCI non potevano far paura agli italiani, perché quando si pensava a quel partito, ti veniva subito in mente Berlinguer!

Alla fine della proiezione ci sono state domande, compresa la nostra su Moro. Ecco il resoconto della lunga conversazione che Walter Veltroni ha avuto, seduto tra il Direttore Stefano Albertini e il prof. di cinema Antonio Monda, con il pubblico della casa italiana Zerilli Marimò. Abbiamo trovato la discussione molto interessante e abbiamo deciso di riportarvela così come è avvenuta, per dare anche a tutti i lettori de La VOCE la sensazione di esserci stati anche voi alla NYU quando c'era, con Veltroni, Berlinguer.

In questo momento Veltroni è più un uomo di cinema o un uomo politico, gli chiede subito il docente-scrittore Antonio Monda.

Da sin. Stefano Albertini, Walter Veltroni e Antonio Monda

"Sono riuscito a far coincidere le due cose. In una singolare circostanza della vita, in cui le cose accadono anche per caso, la prima immagine che ho girato per questo documentario avevo quindici anni. La feci con una telecamera Canon, nel 1975 mentre ero in piazza per Berlinguer. Poi passano gli anni, e finisco a fare il film su Berlinguer sempre con una Canon. Il cerchio si è concluso. Sono in una fase della mia vita in cui ritenevo giusto che il mio impegno nella politica diminuisse. Il che non significa attenuare la passione, perché quando si fa quel lavoro lì si possono avere due motivazioni: l'amore per il potere e l'amore per la politica. Non vedo nulla di male nel primo, ma io ho coltivato più il secondo. Ma adesso che non ho più responsabilità di potere, non smetto di avere passione per la politica. La mia vita è entrata in una fase diversa, ho fatto un film su Berlinguer come atto di gratitudine personale per una persona che ha cambiato il corso della mia vita. E per una persona di cui la vita politica e persino il cui carattere io ritengo siano qualcosa che è giusto ricordare".

"Partendo proprio dall'inizio del film, quei ragazzi che io ho cercato di trattare con affetto e simpatia, non caricando su di loro alcuna croce. Perché probabilmente se quando avevo diciotto anni fossero venuti davanti la mia scuola e mi avessero chiesto chi era Giolitti, sarebbe stato difficile rispondere… Però quell'altra ragazza che dice la colpa non è mia ma del sistema scolastico… beh un po' di verità c'è. Nelle scuole elementari, medie e superiori si studiano per tre volte gli etruschi e non si fa mai la storia contemporanea. Per cui questi ragazzi non sanno come sia nato il Fascismo. Che è anche pericoloso perché se non sai come è nato e non sai cosa ha fatto, puoi essere più esposto a fascinazioni di quel tipo".

Monda, che aveva detto che lasciava agli altri le domande politiche, non resiste e chiede a Veltroni cosa della vita di Berlinguer possa insegnare alla classe politica italiana di oggi:

"L'idea della politica. Nel film ci sono due momenti. Quella lettera inedita, che la famiglia mi ha dato e che fa parte di un gruppo di documenti che pubblicheremo in un libro, in cui Berlinguer ragazzo, 22 anni, incarcerato per i moti del pane a Sassari, con la testa affollata da letture come Mazzini, Stendhal, Garibaldi e di emozioni, stiamo parlando di un tempo in cui il fascismo era appena caduto ma la democrazia ancora non c'era, ecco scrive questa lettera in cui si scaglia contro l'apoliticità. Contro l'idea che gli ex fascisti cominciarono a mettere in circolo dopo la caduta del fascismo, che la politica fosse una cosa brutta dal quale stare lontani. Lo stesso ragazzo di 22 anni che nel '44 scrive quelle parole dal carcere, 40 anni dopo su quel palco di Padova, dovendo decidere se interrompere un discorso per farsi curare o finirlo, per un comizio come aveva fatto mille volte, decide che è più importante finire quel discorso…"

"Mi ha sempre colpito che l'ultima frase del discorso sia perfetta. Fa persino un sorriso prima e poi dice le ultime parole in maniera perfetta. Proprio come la liberazione di chi ha finito il suo lavoro. È lo stesso ragazzo del '44. Cosa rimane di Berlinguer? I tempi storici non si ripetono e fare certi paragoni non serve… Quando Berlinguer propose il Compromesso Storico lo fece con tre articoli su Rinascita che uscirono in tre settimane diverse. Ventuno giorni per fare una proposta politica. Adesso bastano 140 caratteri su twitter e vai. E' un mondo diverso, non si possono fare paragoni…"

Walter Veltroni con la Console Generale Natalia Quintavalle

"Cosa resta di Berlinguer? A me pare che restino due cose essenziali: questa idea della politica. Poi il coraggio. Quando Berlinguer diceva che si stava meglio sotto l'ombrello della NATO non è che tutti nel partito applaudivano. Quando proponeva di allearsi con la DC contro la quale si era combattuto per 40 anni, non è che ci fossero le bandiere che sventolavano fuori. E lui aveva questo coraggio, quello che lo portò a Mosca per pronunciare quel discorso. La storia è anche molto divertente, All'inizio gli dicono che può parlare dieci minuti all'anniversario della rivoluzione di ottobre, anzi 12 minuti perché lui rappresenta il grande Partito comunista italiano… Non è che a quei tempi tu andavi a Mosca e parlavi, prima dovevi consegnare il discorso. E lui lo scrive e lo consegna. Così alle quattro di notte bussano alla dacia di Berlinguer, e gli dicono che per un problema di organizzazione poteva parlare solo sei minuti. Dopo aver letto il testo, speravano che riducendo la metà lui tagliasse una certa parte… Invece lui ha lasciato solo quella parte e ha fatto quel discorso che adesso a noi ci sembra ovvio, la democrazia è un valore universale, sì… grazie ma dirlo davanti a Brezhnev e Ciaucescu aveva un ben altro significato".

Restano delle cose ma senza l'ossessiva e un po' infantile idea che si possa prendere qualcuno e espungerlo dal suo tempo storico e metterlo qui. Io ho messo il discorso di Moro, quello pronunciato 15 giorni prima di essere rapito. Quando dice con un filo di voce se mi chiedete qualcosa di nuovo, io vi dico ci sarà qualcosa di nuovo…' Poi nel film il socialista Claudio Signorile dice che ci sarà a novembre un governo dove ci saranno anche i comunisti. Ma a marzo rapiscono Moro".

"Quando si ha nostalgia della Prima Repubblica si sbaglia perché la Prima Repubblica era fatta anche di robe di quel tipo. Era fatta di Sindona, di Calvi, anche dell'assassinio di Aldo Moro. Rapito probabilmente dalle Brigate Rosse, ma lasciato morire da tanti. Perché quello che dice Eugenio Scalfari nel film è verità. Undici su dodici del comitato che indagava per liberare Moro facevano parte della Loggia massonica P2. Quindi io della Prima Repubblica non ho nessuna nostalgia, io ho nostalgia di persone come Berlinguer e Moro. Ho ammirazione più che nostalgia. Questa è un sentimento relativo applicato alle cose pubbliche. Queste sono le cose che restano e non è poco per un uomo morto 30 anni fa".

Enrico Berlinguer con Aldo Moro

Arriva dal pubblico la domanda del giornalista Federico Rampini, capo dei corrispondenti a New York de La Repubblica: "Hai detto che non è possibile fare analogie e non farò forzatura. Tuttavia una riflessione politica partendo dal compromesso storico si può fare. Si può avere la sensazione che sia un cantiere ancora incompiuto della sinistra italiana. Abbiamo avuto il presidente Napolitano che ha voluto due governi del presidente, Monti e Letta, governi di larghe intese. Cioè fondati su una maggioranza dove c'era anche Berlusconi. Abbiamo adesso il presidente del Consiglio Renzi. Che comunque per fare riforme costituzionali, nuova legge elettorale, cerca anche un accordo con Berlusconi. Ovviamente Berlusconi non è la DC però non sembra tanto che la sinistra italiana cerchi di legittimarsi, ormai sta governando, ma se deve fare dei cambiamenti profondi nel paese sembra cercare l'accordo anche con il 'demonio' di oggi. Che non e' più Andreotti ma è Berlusconi".

Veltroni risponde: "La domanda è giusta ma facciamo una distinzione storica. Berlinguer fa una scelta vivendo un assillo. Lui era terrorizzato del fatto che il Pci fosse ormai al 34%, e si vede dal discorso non trionfalistico ma preoccupato che fa quella sera della vittoria nel 1976, quando la DC ha il 37% e non c'è governo possibile senza l'altro. Ecco Berlinguer è terrorizzato da una prospettiva cilena. Cioè lui temeva, a ragione, dato che il rapimento di Moro sarà la conferma di questa sua preoccupazione, che quel partito comunista del tempo della Guerra Fredda per andare al governo aveva bisogno di una legittimazione e che derivava dalla partecipazione al governo con la DC".

"Quindi c'è dietro una idea strategica gigantesca. Persino di geopolitica. Lui sapeva di avere contro sia gli americani sia i sovietici. Gli americani approvano al G8 una posizione che dice: se i comunisti vanno al governo, si scordino gli aiuti internazionali. Dall'altra parte i sovietici, che avevano cercato di uccidere Berlinguer a Sofia, danno mille segnali per dire che per loro è impossibile che possa arrivare il partito comunista italiano su quella linea al governo di un paese occidentale. Quindi lui sapeva di avere contro gli uni e gli altri. E quindi cerca di creare le condizioni in modo che la partecipazione del PCI al governo sia quella che determina il minor grado di reazione. Stiamo parlando degli anni delle bombe, delle stragi. Del terrorismo, degli anni terribili che abbiamo vissuto. Io ho citato Brescia non per caso, perché arriva due settimane dopo il referendum ed è una bomba della quale ancora non sappiamo chi l'ha messa".

Il pubblico della Casa Italiana NYU per Veltroni e il suo film su Berlinguer

"Il compromesso storico parte da una scelta: Berlinguer pensa che il Partito comunista possa andare al governo in Occidente solo attraverso un processo di legittimazione per poi arrivare all'alternanza. Oggi è tutto diverso perché i protagonisti sono diversi e perché i governi delle larghe intese sono nati da uno stato di necessità contingente e il fatto che le elezioni sono andate come sono andate. E che poi non si sia riusciti a fare il presidente della Repubblica. Questi governi non sono e non possono essere una prospettiva politica. Altro è il discorso sulle riforme istituzionali. Io sono da sempre convinto che le riforme istituzionali si fanno perché sono le regole del gioco tra tutti, per chi governa e per chi sta all'opposizione. Perché se passa il principio che chi governa si fa le riforme istituzionali come ritiene, allora entriamo in un campo che Weimar è dietro l'angolo. Allora sono due dimensioni diverse, la questione del governo è stata obbligata e nessuno in Italia può ragionevolmente pensare che ci possa essere una prospettiva di governo del genere, è una anomalia che deve essere risolta attraverso quel meccanismo di alternanza tipico di tutti i paesi democratici. Per fare questo però è giusto scrivere le regole del gioco insieme. Poi che i protagonisti dall'altra parte non siano quelli di un tempo è fuori dubbio. Perché Moro non presidiava i suoi interessi nel momento in cui dava il via al compromesso storico. Aveva anche lui una idea di evoluzione del sistema politico che dall'altra parte anche lui si rendeva conto che per la Dc era finito un tempo. E quindi cercava di rimpastare dal suo punto di vista una nuova stagione persino di egemonia democristiana e chiederà a Berlinguer di accettare un governo presieduto da Andreotti. E quando arriva la notizia del rapimento di Moro, Berlinguer è nella stanza di Natta, capogruppo Pci in Parlamento, per decidere cosa fare perché gli hanno presentato un governo orripilante, con ministri impresentabili. E però Berlinguer sapeva che non aveva in quel caso alternative. E se lui quella notte del '76… Ecco io spero nel film di aver reso bene quel passaggio della notte del '76. E' proprio uno spartiacque perché per tre anni noi abbiamo vissuto una situazione entusiasmante, si pensava che tutto si potesse cambiare, che tutto in Italia si potesse fare nel giro di pochi anni. Tra il '74 e il '76 è stata una estate permanente. Poi arrivano le elezioni e cambia radicalmente tutto. Il festival della FGCI dove ci saranno i feriti è del luglio del '76. il Parco Lambro, dove ci saranno i primi espropri proletari, è del settembre del '77. E tanti ragazzi che erano con me nella FGCI (la federazione dei giovani comunisti, ndr), mi passeranno davanti facendomi il segno della P38. Perché c'era stata una tale carica di attesa di cambiamento che poi quando questa attesa di cambiamento genera il governo Andreotti, dal punto di vista della coscienza diffusa è un contraccolpo micidiale".

"Per cui parliamo di quei tempi. Parliamo di tempi in cui la sovranità nazionale era più limitata di quanto sia oggi, c'erano dei rischi maggiori, ecco Berlinguer doveva pensare di poter passare in quella cruna dell'ago per poter poi avere una democrazia dell'alternanza".

"Oggi siamo in una situazione più di necessità contingente, e sono convinto che questa condizione di emergenza sia tale. Fermo restando il discorso sulle riforme è una condizione che non può che essere superata attraverso il normale sistema dell'alternanza tra uno schieramento di centrodestra e uno di centrosinistra. Ammesso che siano quelli i due poli dell'alternativa. Potremmo anche trovarci con alternative diverse. Non sto scherzando, non c'è nulla di scontato. Può darsi che domani scopriremo che i due poli alternativi non sono quelli a cui siamo stati abituati, può succedere".

A questo punto tocca alla VOCE di New York porre la domanda a Veltroni: ci sembra che guardando il documentario, proprio qui a New York, chiunque possa dedurre che secondo Veltroni ci sono gli americani dietro la mancata liberazione di Moro: E' così? E' questo quello che veramente pensa l'ex vicepresidente del Consiglio? E poi, altra domanda: il PCI sarebbe morto prima se non avesse avuto come leader fino al 1984 Berlinguer? Un po' come ora accade a Forza Italia con Berlusconi…

Moro prigioniero delle BR

"La storia del pensiero critico del partito comunista è segnata da una certa idea che Berlinguer esprimeva… Comunque sulla prima questione, sinceramente, (gli americani responsabili della mancata liberazione di Moro?) io non sono in grado di dirlo. Hanno fatto tante commissioni su Moro e nessuno è riuscito ad accertare nulla da questo punto di vista. Quello che però è certo che ci furono dei consulenti mandati dal governo americano che hanno recentemente dichiarato che il consiglio che diedero a chi indagava per salvare Moro era di, sostanzialmente, ecco di lasciar perdere. Poi ci sono stati solo gli americani o ci sono stati anche i sovietici? Questa è una bella domanda. C'e' stata la P2 che ha gestito i passaggi perché gli uomini della P2 in questa storia di Moro spuntano da tutte le parti. La vicenda Moro è una vicenda piena di cose oscure. Prima con la storia di Via Gradoli e poi con quella di Via Montalcini, si era arrivati ad un passo o dove stavano i brigatisti o dove stava addirittura Moro prigioniero. Io non sono in grado di dare una risposta precisa. Faccio riferimento ai dati della storia e a quella sensazione della quale parlavo prima. Cioè che l'operazione che Moro e Berlinguer stavano facendo non piaceva a nessuno dei due soggetti. Che in ogni caso vedeva alterato un equilibro. Io poi l'ho chiesto all'ambasciatore Richard Gardner, ma questa parte non c'è nel documentario perché l'ho tagliata, ecco ho chiesto voi eravate contro la partecipazione al governo del Pci ma poi avete accettato la partecipazione al governo di Mitterand dei comunisti francesi… Evidentemente quella combinazione li, era tale che aveva un effetto di alterazione dell'equilibrio trai i due blocchi, in un paese strategico come l'Italia e che aveva la sua posizione nei confronti del Medio Oriente. E quindi probabilmente non so se nella decisione del rapimento… Per esempio il brigatista Franceschini nell'intervista che fa per questo film, dice che c'era il conflitto tra il gruppo storico delle BR e il gruppo che ha rapito Moro. Lui dice: 'Noi volevamo rapire Andreotti, avevamo preparato un dossier per rapire Andreotti, poi a noi ci hanno preso'. Franceschini è convinto che siano stati presi sulla base di una spiata da parte del nuovo gruppo delle BR. Ed è il nuovo gruppo che rapisce Moro e gestisce quel rapimento per stroncare il compromesso storico. È ovvio che in quei 55 giorni la partita l'hanno giocata in diversi. Ammesso che in Via Fani ci siano stati solo i brigatisti, e dico ammesso perché non c'è nulla che ci dica il contrario, però ogni anno e mezzo spunta il contrario di quello che stava li. Quindi insomma… Non credo che sul caso Moro noi sappiamo ancora tutto".

La VOCE con Veltroni insiste: ma durante le ricerche per il documentario, è riuscito a scoprire se Berlinguer si fosse fatto un'idea su chi aveva voluto il rapimento e l'uccisione di Moro?

"Berlinguer era un uomo di grande riservatezza. Non era uno che diceva molto… Infatti il fatto che lui abbia raccontato dell'attentato di Sofia ai suoi due principali collaboratori e solo a quei due, è la testimonianza di un certo modo di concepire il proprio ruolo. Anche li Berlinguer non poteva che sostenere altra posizione che la fermezza. Perè Berlinguer era tra quelli che speravano che si prendessero i rapitori e che Moro fosse liberato. Lui pensava che come racconta la figlia Bianca, che una trattativa con le Brigate Rosse in quel momento avrebbe fatto crollare il Paese, c'erano stati tanti morti e si sarebbe stabilito in principio di una legittimità politica per le Brigate Rosse con le quali lo Stato avrebbe dovuto trattare. Alla fine il compromesso storico non si realizzò, ma i signori delle Brigate Rosse ci portarono il regalo del Pentapartito…"

Continuano le domande. Anna Di Lellio della New School Universiy chiede: perchè al Pci non piaceva la tv a colori? E perchè nel documentario Tortorella e Napolitano non parlano delle accese discussioni interne alla direzione del partito prima della scomparsa di Berlinguer?

"Sulla tv a colori il partito comunista ma anche quello repubblicano furono contrari perché ritenevano che in quel momento favorire quel tipo di consumi fosse sbagliato. Una cosa assolutamente fuori dalla grazia di Dio.

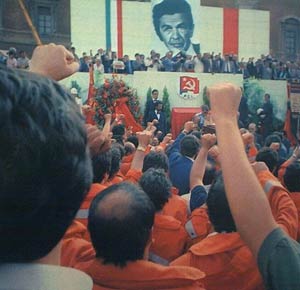

13 Giugno 1984: I funerali di Berlinguer a Roma, partecipano circa un milione di persone

Sulla seconda questione: in un film è difficile entrare troppo dentro certe cose, era molto complicato. Pero io ci tenevo affinché fosse chiaro che dalla Fiat in poi, Craxi e questione morale, ci fu un dibattito nel partito. Un dibattito legittimo, c'erano posizioni diverse, questa idea che il Pci fosse una cosa monolitica è sostenuta solo da chi non lo conosce. Nel Pci c'erano tantissime posizioni, anche durissimamente espresse. Poi però c'era un certo stile. Di tutto il film quello che mi commuove di più è l'inquadratura finale in quel corteo, di quella persona anziana che fa così agitando il pugno, che è un gesto di incitamento. Io immagino questa donna che sarà partita da Agrigento piuttosto che da Pordenone per stare li e vedere passare per un attimo la persona alla quale era evidentemente riconoscente. Aveva tanti difetti il Pci, ma la cosa che aveva quel partito li era che era una comunità. Un luogo nel quale c'era la sensazione di volere la stessa cosa. E anche le accese discussioni interne non hanno mai assunto una discussione di carattere personale. L'ultima fase era molto difficile, c'era il Pentapartito e il Pci era all'opposizione e la prospettiva politica non appariva chiara. E Berlinguer aveva capito che cosa era il Pentapartito. E per fortuna ci ha messo al riparo dal rischio di entrare dentro quella logica. Perché se noi fossimo entrati in quella logica la fase successiva sarebbe stata ancora più drammatica. Pero' ecco oltre che accennarlo tutto questo con la cosa molto esplicita di Tortorella, con quella direzione che io neanche sapevo che si era conclusa in quel modo, e bastava guardare lo sguardo di Berlinguer si rimane colpiti da quelle immagini dopo la direzione. C'era una discussione, c'era una discussione dura però era una discussione vera, non è che uno perché aveva una opinione diversa usciva dal partito".

Alla fine altre domande, ma la memoria del nostro cellulare è terminata. Veltroni parla anche della scelta dei luoghi per il suo film: "Quelle piazze le faccio vedere sempre piene o vuote. Ecco, volevo mettere in risalto la mancanza, il senso di vuoto dove c'era stata prima tanta partecipazione…".