L’altra sera ho visto i Grammy’s, come sempre bellissimi, divertenti, rivelatori, con una parata di giovani artisti ventenni, il simbolo di un’America che nonostante le polemiche in arrivo da Washington, continua a rivendicare, a cambiare.

C’è stato però un errore grave: nella parata parallela, quella dei ricordi, nessuno, non i producers, non i cantanti, non il presentatore, ha pensato di celebrare quello che sarebbe stato questa settimana, l’ottantesimo compleanno di Bob Marley. Cade proprio oggi, 6 febbraio. Un errore perché l’artista è stato un punto di riferimento chiave per la musica degli anni Settanta e Ottanta, lo è stato anche dal punto di vista della rivendicazione delle libertà civili e di quelle africane in particolare: Nelson Mandela sarebbe rimasto in carcere e il Sud Africa segregato per ben nove anni dopo la sua morte!

E allora celebriamolo qui sul La Voce di New York questo anniversario, con il ricordo molto particolare di un mio incontro con Bob Marley nel marzo del 1980 in Giamaica, a Kingston, nel suo “compound”.

Diciamo subito che l’incontro non poteva cominciare peggio. Avevo 26 anni, e venendo da Negril a Kingston per intervistarlo sognavo già la nostra chiacchierata. Immaginavo di sentirlo sul Mento, il movimento musicale afro-europeo jamaicano, Anni 40-50, precursore del Rocksteady e dello Ska, le fondamenta del Reggae. E il Calypso? E Harry Belafonte? Per me Kingston era “Jamaica Farewell”, di Belafonte, con quei suoi versi nostalgici fino alle lacrime :”…I had to leave my little girl in Kingston Town”. E poi i Wailers e la musica e i Rasta, e la sua casa e l’attentato del dicembre del 1976, quando, il giorno prima del suo “Smile Jamaica Concert” per pacificare un’isola divisa, 7 uomini armati entrano in casa e sparano a vista: Bob è colpito al torace e a un braccio, la moglie Rita alla testa, altri due amici feriti. Si salvano tutti. Un miracolo, il mondo è pietrificato davanti al cantante eroe.

Volevo capire l’artista, il Rastaman pacifista, perennemente high, il predicatore dell’autonomia panafricana. Di pi: ci saremmo visti nel suo studio, dove aveva composto e registrato “No Woman No Cry”, “Get Up, Stand Up”, “Survival”, “Redemption Song”. Ed eccomi finalmente davanti a lui. Seduto con Bob Marley in persona. Si sta fumando la canna più grande che avessi mai visto, un cono che sembra un cannone, mi guarda di sbieco ed è subito aggressivo, irritato: ”Tu sei italiano, voi italiani siete pessima gente. Avete attaccato il Negus. Avete ucciso per conquistare”. Il Negus, Hailee Selassie, Imperatore d’Etiopia era la divinità’ centrale per i fedeli Rastafari come Marley. Si tratta di una religione mistica, cristiano protestante nata in Giamaica negli anni 30 dominata da una coscienza pan africana. L’attacco continua: “Siete cattolici: la Chiesa, il Vaticano, il Papa erano complici, non accettano l’origine divina del Negus”. Al suo fianco due suoi uomini annuivano minacciosi a ogni sua parola. Che avesse accettato di vedermi solo per prendersela con un italiano? Totalmente impreparato, non vedevo una via d’uscita.

Facciamo un passo indietro. L’idea dell’intervista mi era venuta ascoltando “Survival”, il suo ultimo LP, dell’autunno del 1979. Con “Survival” Bob tornava alla militanza e al suo forte messaggio politico panafricano. La sentivo e risentivo a Negril, che nel 1980 era l’unico posto “giusto” per andare in vacanza ai Caraibi da New York: costa Sud Ovest della Giamaica, spiagge immense e deserte, niente turismo tradizionale, che si fermava agli alberghi di Montego Bay o alla gated community di Round Hill. E a Negril c’era un unico posto dove trovarsi in serata, Ricks Cafe’, grande terrazza sul Mar dei Caraibi che si apriva all’infinito.

Da Rick’s Cafè c’era il gangia, c’erano i tramonti, leggendari, e il miglior Planter’s Punch con doppio Rum al mondo e c’erano i ragazzi locali che si tuffavano dagli scogli altissimi. Non per gli “americani che espatriano” come li definivano già Dalla e De Gregori in “Banana Republic”, ma per questa varia umanità di hippies invecchiati, intellettuali, artisti, fricchettoni in genere, alternativi, avventurieri, come Tommy, pilota bianco venezuelano di un piccolo monomotore che contrabbandava apertamente droga dalla Colombia. Al Rick’s Cafè c’era la musica e “Survival” dominava a ripetizione tra “My Sharona” degli Knack, “Bad Girls” di Donna Summers, top del 1979, “Hotel California” degli Eagles, uscita tre anni prima e soprattutto, “I Will Survive” di Gloria Gaynor, in tema, uscita poco prima di “Survival” di Marley.

Decido che devo provare a intervistarlo. A parte Debora, amica italiana che trovava l’idea fantastica, gli altri dicevano che era un’impresa impossibile. Alla fine trovo un numero dello studio, chiamo e dopo un giorno qualcuno richiama Rick’s Cafe’, l’unico col telefono in un raggio di sei chilometri. Il messaggio mi conferma l’appuntamento per il giorno dopo. Panico: come faccio? Come ci vado? Lo dico subito a Debora e la invito a venire con me in giornata, come assistente fotografa. Muoversi in Giamaica nel 1980 era complicato, solo ad andare ci volevano 4 ore e mezza per 200 Km. Tommy, il pilota di contrabbando, si offre come autista. Lo devo pagare 300 dollari, metà subito metà al ritorno. Molto di più delle lire che mi avrebbe pagato Stampa Sera, per cui allora scrivevo di musica. Consegno la prima metà e si parte.

Tommy sniffa in continuazione da una scatoletta di metallo sul cruscotto dell’auto e guida come un matto su una strada pericolosissima lungo la costa, sfrecciando tra le giungla e piccole “Parish”, e a un pelo dai camion che tagliano la strada. Risento in testa “Canzone per un’Amica” di Guccini, ma riusciamo a sopravvivere. Per trovarmi finalmente qui, in studio con Bob che mi urla addosso, con la sua corona di capelli agitata, camicia aperta, una catenina al collo, iconico, come potrebbe essere stato sulla copertina di un suo disco. Punto su una comunanza africana, gli dico che sono nato a Tripoli. Peggio: ”Altra conquista africana italiana. Sei figlio di coloni? Sei fascista?” Nego. Mi appiglio alle mie origini ebraiche. Su questo si ferma un attimo. Poi dice, cambiando tono: ”Survivors, sopravvissuti, gli ebrei sono dei sopravvissuti. Il Negus aveva un buon rapporto con la religione ebraica. Discendeva direttamente da Re Salomone”.

A quel punto il colpo di scena: “Ho conosciuto il Negus!”. È la voce di Debora. La reazione è difficile da descrivere. La sala è in silenzio. Bob guarda Debora dritto negli occhi, sguardo inquisitorio, incerto. Gli altri non annuiscono più. Poi, a raffica Marley: Come? Perché? Dove? E Debora racconta di essere andata a Palazzo con suo zio che aveva affari in Etiopia e conosceva il Negus che lo aveva invitato. Marley vuole sapere tutto, ogni minimo dettaglio. Com’era? Cosa diceva? Com’era vestito? Debora racconta d’un fiato. Un uomo non alto, ma di grande autorevolezza. Incuteva timore e rispetto. Era in divisa militare, elegante, distinto, dignitoso, austero e severo, ma allo stesso tempo bonario, affascinante e misterioso. E poi il palazzo, la scalinata, l’ingresso, la stanza dove li aveva ricevuti, lei che era una ragazzina, forse di 13 anni. Bob ha dimenticato l’attacco italiano al Negus. Ha gli occhi lucidi. Mi ringrazia per questa visita che, dice, era evidentemente scritta nel destino. Ringrazia Debora.

Gli chiedo del suo rapporto col Negus e della sua storia. E si apre quella conversazione che avevo immaginato prima di arrivare. Parte dalla sua infanzia, dalla Giamaica degli anni Quaranta, dalle difficoltà di Nine Mile, il villaggio dove era nato nella Parish di St. Anne, dove la sua musica si è formata: ”Ho 35 anni ma faccio musica da 25, ho una carriera lunga alle spalle”. Ricorda i primi tentativi con Peter Tosh e Bunny Wailer, amici d’infanzia. Poi Bunny diventò fratellastro perché suo padre si era messo con la madre di Bob. La band di Bunny diventa l’orchestra di Marley, ricordate? “Bob Marley and the Wailers”? Parliamo finalmente di musica, del Calypso, del Reggae e di “Survival” uscito appena prima che la Rhodesia diventasse Zimbabwe. Era dedicato alla causa africana: ”Some people will not wait for long..Nanananah, We are the survivors, the black survivors…” recita il ritornello. Mi dice che le nazioni africane risorgeranno. E mi racconta della copertina del disco con 48 bandiere africane.

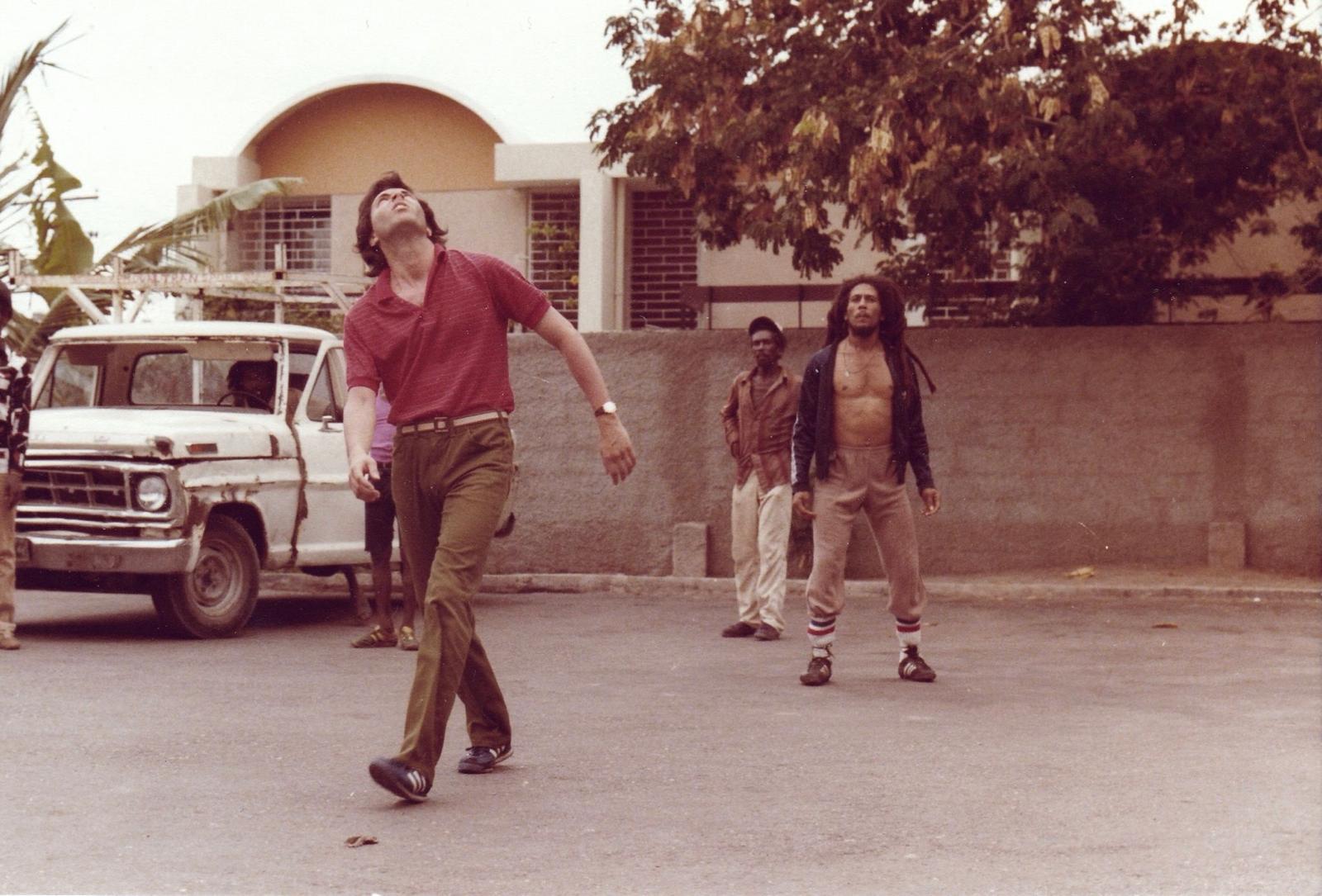

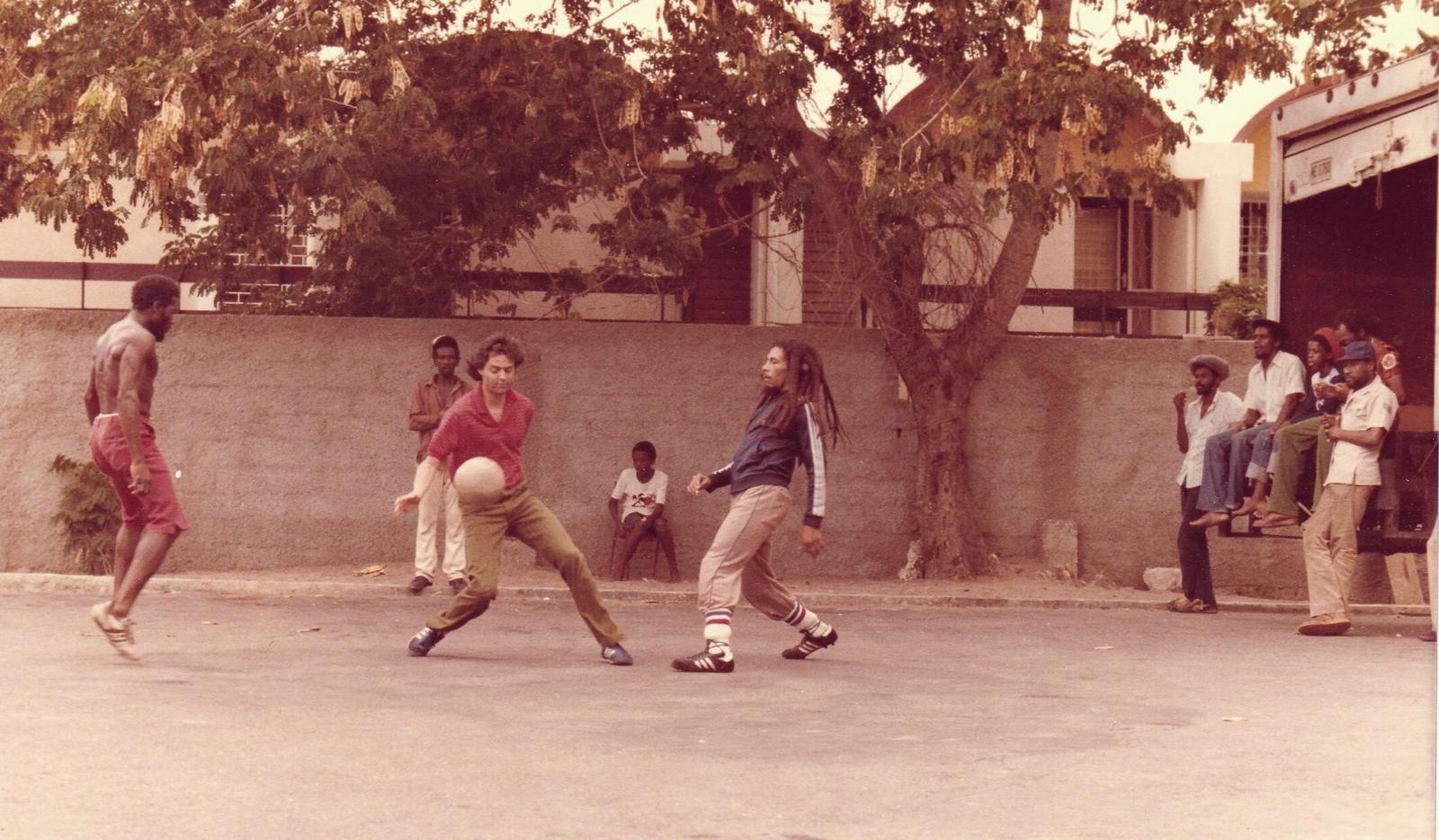

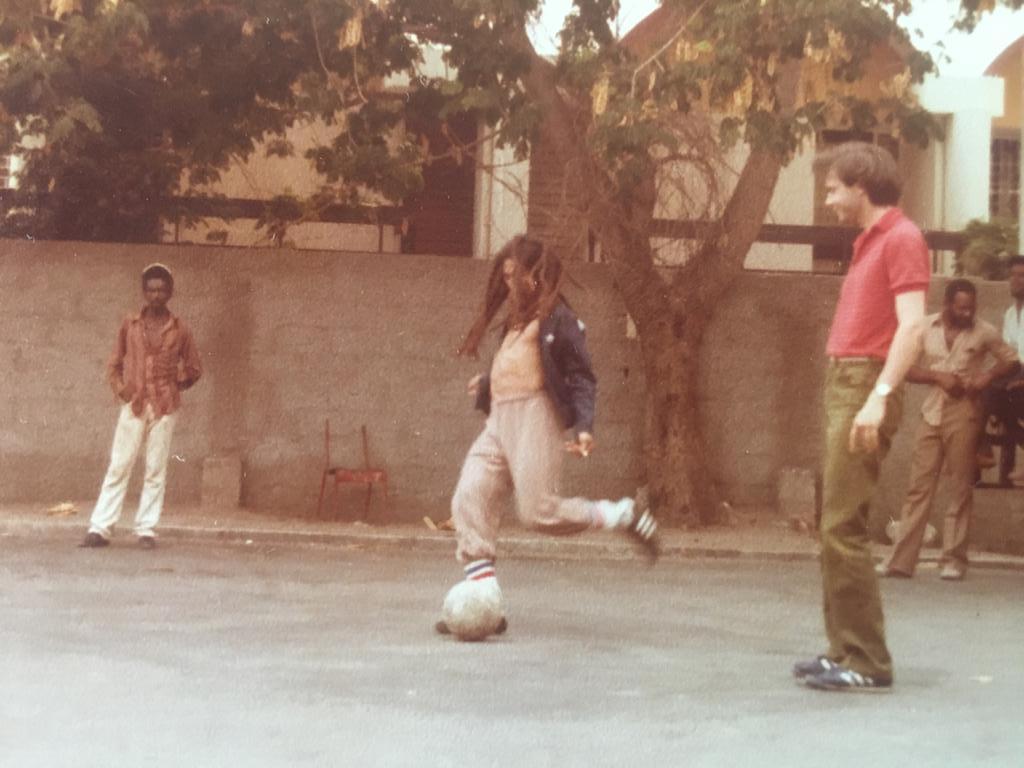

Poi si ferma. “Giochi a calcio?” mi chiede. Certo, rispondo, tutti gli italiani giocano al calcio. “Ora devo andare alla partita in cortile, qui sotto, coi miei compagni. Hai tempo? Vuoi giocare con noi?”. Se ho tempo? Per giocare a calcio con Bob Marley nel suo cortile? “Certo, grazie!”. Mi dice: “Hai bisogno di scarpette, con quelle non puoi giocare”. E chiede a uno dei suoi di cercare un paio di scarpe da calcio. Scendiamo. Siamo in cortile. Ci sono gli amici, tutti Rastamen, tutti giovani come lui, tutti coi capelli intrecciati. Saremo una quindicina. Il cortile mi ricorda quello dell’oratorio Don Bosco a Torino in Via Piazzi, in Crocetta, dove mi capitava di andare a giocare. Stesso asfalto, pericoloso per le cadute. Mi vengono in mente gli altri cortili, quello di Celentano in “Azzurro” (“Quelle domeniche da solo, in un cortile, a passeggiar”) e di De Andre’ nel “Pescatore” (“E gi’ il rimpianto di un aprile giocato all’ombra di un cortile”).

Siamo agli antipodi, ma quel mondo del calcio improvvisato in cortile è lo stesso. Non ci sono divise. Si gioca così come si è. Si fanno le squadre. Bim, bum, bam: in due scelgono. Io sono nella squadra contro Bob. Si gioca nell’aria tiepida delle 5 del pomeriggio del marzo caraibico. Partita fantastica. Lui è duro negli scontri diretti, ma mai falloso. Gioca benissimo, è atletico. Ha la forza di un uomo di 35 anni in ottima forma. Debora fa delle foto (e meno male, altrimenti non ci avrebbe creduto nessuno, bellissime, talento preso dal padre Adolfo Tomeucci, grande fotografo italiano). Il pilota Tommy è ostile, vuole tornare a Negril prima che faccia notte. A lui della partita e di Marley non importa nulla, vuole incassare l’altra metà del compenso.

Finiamo. Non ricordo il risultato, non era importante. Bob mi stringe la mano: “Giochi bene per essere un italiano”. Ci abbracciamo. E aggiunge: ”Ho sentito la vicinanza del Negus nel nostro incontro. Anche lui è un sopravvissuto”. Non so se quell’album Survival, l’avesse concepito anche come espressione della sua battaglia personale contro il cancro. Gli avevano trovato una rara forma di melanoma sotto l’unghia dell’alluce. Avevano suggerito l’amputazione del dito, ma avrebbe giocato peggio al pallone e rifiutò. Fece un’operazione parziale. Il melanoma era piccolissimo, ma non gli diede scampo. Andò in metastasi e poco più di un anno dopo se ne andava a 36 anni, giovanissimo e immortale. Come il Negus.