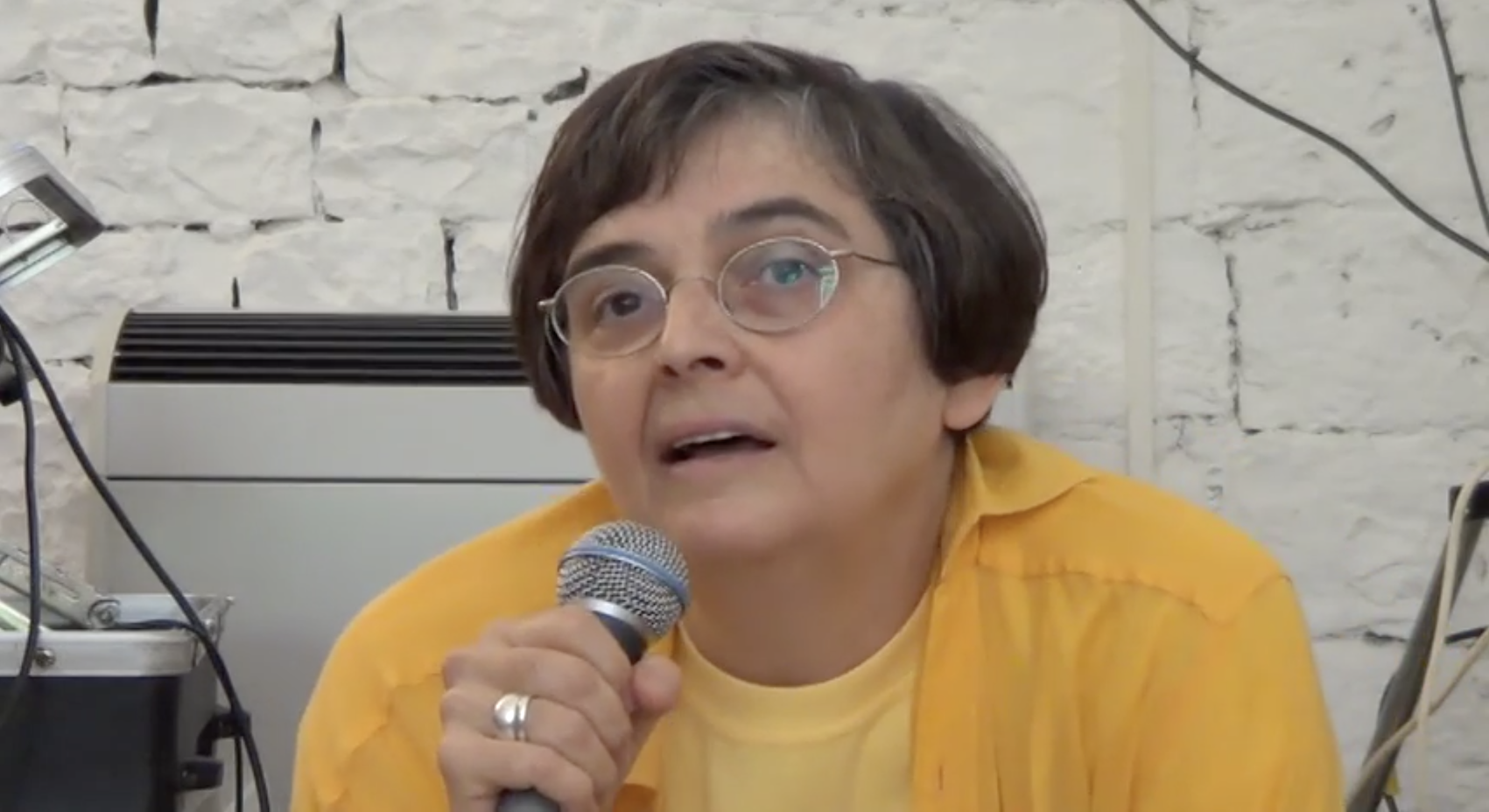

Con il suo ultimo libro l’autrice di L’educazione sentimentale e Casalinghe all’inferno, sempre attenta alle tematiche femminili, ci trascina nell’intimità del suo mondo interiore attraverso quello che è stato e continua ad essere il suo legame con la madre, perché la morte non interrompe i rapporti, li cambia solamente.

Tutti i sentimenti hanno una radice nell’infanzia scrive Margherita Giacobino che, con Il tuo sguardo su di me appena uscito per Mondadori, ci descrive attraverso il ricordo della madre quella che può essere definita “la consistenza della sua ossatura”. È quello con la madre, infatti, un rapporto che inizia ancor prima di venire al mondo, che osso dopo osso costruisce la nostra identità. Anche quando, come in questa storia, non ci sono drammi, scossoni o conflitti importanti, la madre rimane la figura intorno alla quale si sviluppa la nostra percezione della realtà e dell’affettività.

È la prima persona la mondo con la quale ci relazioniamo e alla quale chiediamo tutto: amore, attenzione, accudimento, sicurezza. Non ci si libera mai di una madre, scrive la Giacobino, la si gestisce. Qui la madre è Maria Grazia, nata in America da genitori italiani, da bambina, sola, dopo la morte dei genitori, viaggia attraverso terre e oceani per tornare in Italia. Cresce con le zie, madri che incideranno anche nella vita di sua figlia. Sposa uno scansafatiche con il vizio del gioco che approfitterà sempre del suo affetto, del suo senso della famiglia, del dovere e dell’onore. Sarà a causa sua che finiranno sul lastrico, che Maria Grazia sarà costretta a lavorare per ripagare i debiti da lui contratti, ma sarà anche grazie a questo che diventerà una donna libera ed emancipata.

Marito e padre inadeguato, imprigionato in un movimento perpetuo anche se solo apparente interiore, sarà lui la figura negativa e inconsistente di una storia tutta al femminile, dove a fare da protagonista è la forza e la capacità delle donne di rigenerarsi, andare avanti sempre a testa alta, in quel mondo che nonostante il ‘68 è rimasto degli uomini e per gli uomini.

Maria Grazia sembra quasi ingenerata, nata da se stessa, e tuttavia genera una vita, quella di Margherita, che adesso a distanza di tanti anni dalla sua morte scrive di lei perché è il solo modo che ha per parlarle; e parlare con lei di lei significa anche, e soprattutto, parlare di se stessa con se stessa. “Io non sono te, scrive, ma chi non ha pensato, non ha sentito almeno una volta nella vita, che io sono anche te? Io sono stata te quando ero dentro di te, tu sei stata me quando ti sei interrogata sui miei pensieri, hai ragionato sul mio volerti bene. Ognuno di noi è se stesso ed è altro”.

Lo sguardo sulla madre, ancor più del rapporto fra le due, sembra in realtà essere al centro della narrazione. Come fra ogni madre e figlia lo scambio attraversa diverse fasi. Da bambina per Margherita la madre è la luce, la luce del solstizio d’estate in cui è nata, è il sole attorno al quale ruota tutta se stessa. Un sole a cui vorrebbe restare aggrappata e da cui non sposta mai lo sguardo. Dalla madre apprende l’amore per i libri e la letteratura, per la lingua e le parole, anche se comunicano solo nel loro dialetto. I sogni di Maria Grazia non saranno fardello per Margherita, come troppo spesso i sogni dei genitori lo sono per i figli, ma le apriranno orizzonti nuovi, più vasti.

E da adolescente prima e giovane donna poi, invece, significheranno distanza. La madre diverrà il luogo sicuro in cui però non si può restare perché la vita è altrove, e la saggezza dei ritorni si impara solo da adulti. I luoghi cambiano quando cambiamo noi. I paesaggi che sono stati favolosi nell’infanzia e oppressivi nell’adolescenza, a distanza di appena pochi anni sono rimpiccioliti, resi innocui dal “mio” essere cresciuta e andata via, scrive la Giacobini. La scrittrice fino alla fine si chiede che forma dare alle sue pagine, perché scrivere della madre le è diventato necessario. Non è tuttavia un libro sull’elaborazione del lutto, quando sulla necessità di strappare alla morte e alla dimenticanza la figura più importante della sua esistenza.

Quella madre che sapeva di lei più di quanto in realtà lei come figlia sapesse della madre, come è normale che sia; quella madre che anche rimanendo in silenzio capiva tutto, accettava tutto, omosessualità compresa, persino quando diceva di non capire. Una madre che tutte le invidiavano, bella, progressista e che nella vecchiaia diventa addirittura strega e si innamora. La strega, scrive la scrittrice, possiede un fascino superiore a quello della gioventù perché non si preoccupa di piacere, si possiede, si esplora, si ascolta, tiene in mano i fili della sua vita. Accende gli sguardi attira desideri. E sua madre di desideri e sguardi, di donne e di uomini, ne ha attirati più di quanto non sia capitato a lei.

Maria Grazia tiene alto l’interesse della narrazione in una storia che di fatto non ha nulla di eccezionale o particolare, una storia in cui come ammette la stessa scrittrice, le parole fanno resistenza quando ci si inoltra fuori dai sentieri battuti. E un sentiero che rimane inesplorato, tra le righe, come in superficie, è in realtà quello del senso di colpa di Margherita. Dopo essere cresciuta “bene” e aver studiato, viaggiato da sola e con la madre, aver comprato casa insieme a lei, e tutto solo grazie a lei, quando Maria Grazia comincia a spegnersi, a dimenticare se stessa a causa della vecchiaia, Margherita la chiude in una struttura per anziani, continua la sua vita e non arriva in tempo nemmeno per l’ultimo saluto. Se la prende con i medici, con gli operatori della casa di cura, con tutti, quando in realtà vorrebbe solo rimproverare se stessa.

Affiora dentro di lei il pensiero di avere sbagliato, di non essersi adoperata per cercare soluzioni alternative che oggi, pensa, forse potevano essere trovate. Le giustificazioni che trova per se stessa è come se cominciassero a vacillare, la sensazione che rimane alla fine è quella che scriva per essere assolta e assolversi, pagare un debito. Non dire sciocchezze aveva risposto un giorno alla madre che le intimava di chiuderla in ospizio se fosse diventata vecchia e inutile, ma quelle sciocchezze che lei ha trasformato in amara realtà, sembrano essere diventati il macigno che grava sui suoi pensieri, sui suoi ricordi, adesso che la distanza imposta dalla morte rende molte cose più chiare. Adesso che la morte ha cambiato il loro rapporto senza interromperlo.

La Giacobini con la sua scrittura equilibrata, senza sbavature, né stilistiche, né tantomeno sentimentali, emotive, ci trasmette l’imperativo che tutte dovremmo imparare: quello di ricostruirsi nell’orfanezza, rinascere a se stesse da se stesse, senza tramite di uteri di dolore, placente sacrificali. Tagliare il cordone ombelicale. A leggerla però ci sembra che la ferita di quel taglio col cambiare del tempo della vita cominci a fare male, diventi una ferita al cuore dell’amore, come dichiara la stessa autrice, l’amor che muove il sole e l’altre stelle, l’amore del tuo sguardo su me, del mio sguardo su di te.