“Avevo sedici anni e mezzo, ero senza una lira, mi piaceva fare foto. Ne portai sei su un fatto di cronaca nera al Corriere della Sera: ne comprarono tre chiedendomi di lavorare per loro”.

Era il 1957, Carlo Orsi cominciò così. Nato in via Solferino a Brera, ritmo pulsante di quella Milano, faceva parte dell’esercito di giovani che ci provavano, senza sapere nulla del talento che solo poi avrebbero scoperto di possedere. Avevano però tutti una buona dose d’intraprendenza, la spinta ad azzannare il mondo e la voglia di uscire per sempre dal doloroso dopoguerra. Apprendista e poi luogotenente di Ugo Mulas, Orsi imparò i segreti della camera oscura e come trattare la carta da stampa: la sfiorava con le dita, ancora immersa nel bagno chimico, riuscendo con il tocco a tirar fuori la magia dei contrasti. Divenne a sua volta un maestro, capace di costruire con la prediletta Leica e l’obiettivo da 35 millimetri — “il mio terzo occhio” — un grandioso romanzo popolare.

Chi vuole uscire dal presente della metropoli europea, per conoscere, riscoprire o immaginare la città bellissima e vitale degli anni ’60, ha ora un’opportunità straordinaria: visitare la mostra che si intitola “Miracoli a Milano”, aperta fino al 2 febbraio a Palazzo Morando e curata da Giorgio Teruzzi e Giangiacomo Schiavi. Sono 140 scatti in prezioso bianco e nero, sintesi a tutto campo di un periodo cruciale. Lo specchio di un’epoca e la risposta a due domande: che cosa è cambiato da allora? dov’è finito il cuore di questa città? C’era una volta il luogo dei semplici che entrava con un salto temerario nel boom economico. Nuovi edifici, il flusso migratorio dal Sud, le lotte sindacali: tutto cambiava, nel bene e nel male, fino a un giro di boa pericoloso. I mutamenti sociali e le contraddizioni della politica-spettacolo avrebbero infatti portato al potere ostentato, all’arroganza, alla corruzione. Inevitabile forse, ma che peccato.

A ben guardare il motivo della mostra è già dentro il percorso urbano che serve a raggiungerla. Per arrivare a Palazzo Morando in via Sant’Andrea conviene partire da Piazza della Scala, che vuol dire passare davanti a casa Manzoni. Accanto, in quelle che secoli fa erano le scuderie di Palazzo Belgioioso, dal 26 dicembre manca all’appello uno dei ristoranti della tradizione meneghina: Boeucc, che vuol dire buco ma non lo era. I suoi 470 metri quadri sono anzi il motivo della chiusura, l’affitto troppo costoso s’è portato via il profumo del risotto con l’ossobuco. Un simbolo che se ne va.

Così come è un colpo allo stomaco non ritrovare in via Bagutta, tappa vicina alla meta, la trattoria dov’era nato nel 1927 il primo premio letterario italiano. Attorno ai tavoli erano soliti Toscanini, Primo Levi, Gadda, Bacchelli, Orio Vergani, Giuseppe Novello, Paolo Monelli. Finché lo sfratto, otto anni fa, ha spento luci e ricordi. Le luci in compenso brillano nelle vetrine sfavillanti di via Monte Napoleone lì a due passi. Lo sfarzo delle griffe e lo shopping di lusso nel quadrilatero della moda — la risposta del made in Italy (ormai quasi tutto proprietà francese) alla Fifth Avenue — sono il contrasto stridente tra ieri e oggi: il palazzo al numero 8, che ospita Gucci e Prada al piano terra, è stato acquistato qualche giorno fa per 1,3 miliardi di euro dal gruppo Kering. È il business, bellezza.

Ma arrivati finalmente davanti alle opere di Orsi si avverte un fervore contagioso. Gli scatti emanano l’energia creativa rubata dalle scene di vita, le facce della gente qualunque, il lavoro, le storie comiche o drammatiche, i mestieri. E le arti. E’ stato un fatto generazionale. C’era spazio disponibile e chi portava in dote visione e originalità se l’è preso, facendo grande Milano e il Belpaese.

Basta scorrere le immagini. Ecco gli stilisti: Krizia e i giovani leoni Armani, Luciano Soprani, Ferrè, Walter Albini e Aldo Ferrante che scherzano d’estate a bordo piscina. Gli artisti geniali in posa: Valerio Adami, Tadini, Jannis Kounellis, Arnaldo Pomodoro, Schifano, il critico Gillo Dorfles. Lucio Fontana con le tele tagliate: “Mulas non c’era — spiegava Orsi — così andai io a fargli alcune foto. Alla fine disse: sei bravo, non hai un soldo e devi guadagnare. Mi staccò un assegno da un milione di lire, non riuscivo a crederci. Ci comprai la macchina”. Poi i signori del design e dell’architettura Ettore Sottsass, Achille Castiglioni, Marco Zanuso, Vico Magistretti. E i protagonisti dello spettacolo: da Cochi e Renato a Jannacci, da Mina a Mariangela Melato, Gino Paoli e la Bertè, Riccardo Muti, Pavarotti, Dario Fo e Dario Argento.

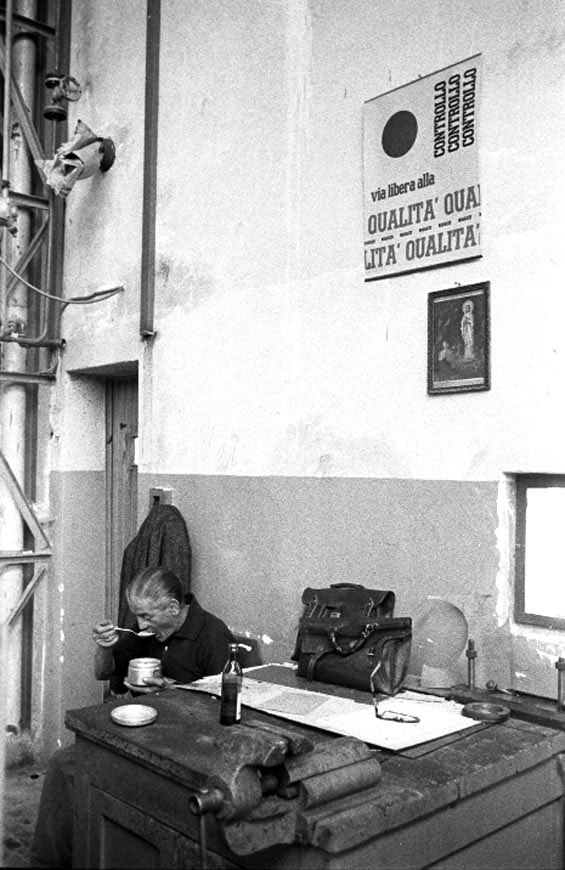

Fra tanti capolavori trionfa lo scatto perfetto dove c’è proprio tutto. E’ la fermata Duomo della metro: la divisa bianca del vigile, ovvero l’eleganza; la linea sotterranea segno di modernità; la réclame della Rinascente, i beni di consumo alla portata della classe media; la coppia di anziani, cioè la resilienza. Ogni immagine è un documentario. Il cuoco — nessuno lo chiamava chef — sull’uscio della trattoria Canavesa all’Ortica, la saletta con la tivù al Gran Bar, l’esterno lattiginoso di San Siro nelle luci della sera. Le bici, le utilitarie, la lambretta. L’assalto al treno delle vacanze. Le giostre, i suonatori ambulanti con la fisarmonica. Gli operai in fabbrica con la schiscetta. Le orme sulla neve, i bambini di periferia vestiti bene alla domenica, le ragazze timide a passeggio tenendosi per mano. I vecchi, i barboni sulle panchine. L’Unità fissata a un albero con le puntine, i palazzi signorili e le case di ringhiera. L’ombra cupa del Pirellone sulla piazza della Stazione centrale. La nebbia, che oggi è un’entità astratta, mentre allora avvolgeva la Madunina e il re.

Manca lo scrittore Luciano Bianciardi, ma è come se ci fosse. Il Bar Jamaica, preferito dai personaggi della sua Vita agra, esiste tuttora al 32 di via Brera. A poca distanza dalla Pinacoteca, fra due vicoli opposti dai nomi strani: via Fiori Chiari e via Fiori Oscuri. La prima ospitava un collegio femminile, purezza e innocenza; nella seconda c’era un bordello, i fiori del peccato. Così dice la leggenda. La fiaschetteria dei ragiunatt e delle sartine diventò il ritrovo di intellettuali e flaneur — quelli che tirano mattina, per dirla con Umberto Simonetta, mentre a Bologna li chiamano biassanot, cioè i masticanotte. In una foto si vede Salvatore Quasimodo, premio Nobel, seduto fuori davanti a una tazzina di caffè. Chiacchiera con gli amici attorno al tavolino nel dopolavoro senza orario del gestore Elio, e della Lina che dietro al banco allungava l’elenco di artisti con il conto in sospeso. “Erano tanti, i fotografi, al Jamaica. Come i pittori, gli scrittori, i cineasti, i giornalisti. O, per meglio dire, erano tanti i giovani che si erano messi in testa di fare uno di questi mestieri – e che sarebbero riusciti a farlo, e, in molti casi, anche benissimo”, ha scritto Emilio Tadini. Uno che è stato pittore, scrittore, drammaturgo.

Lo stesso Orsi era un prototipo: fotografava tutto, non solo la sua città. Lavorava per la moda e la pubblicità, faceva ritratti, reportage di viaggio, raccontava il Terzo Mondo con le immagini delle missioni umanitarie. Di sé diceva: “Macché artista, sono un artigiano”. E aggiungeva: “Il digitale non mi interessa, non mi appartiene. Io morirò con la pellicola in mano”. Se n’è andato a ottant’anni nel 2021 portandosi dietro la Milano che aveva un’anima. Quella di oggi, efficiente e ordinata capitale, la sta ancora cercando.