L’arte è senza tempo e senza spazio, percorre le nostre e le altrui dimensioni in modo che non possiamo accorgercene. Ci attraversa e ci suggerisce domande – talvolta dandoci anche delle risposte o qualcosa che a delle risposte somiglia o, alle quali, dovevamo, inevitabilmente, rispondere. Marco Bigliazzi, pisano, storico dell’arte dai mille interessi, uomo poliedrico, nonché compositore, musicista, scrittore, produttore, dipinge scenari urbani. Ma tra i suoi blocchi di cemento e mattoni non si respirano polvere e calcine, bensì luci e ombre interiori.

In quegli scenari scorrono fermi immagine di profonda introspezione: ci sono la vita e le sue stagioni, le albe e i tramonti di chi li ha vissuti. Le pause di chi vuole riflettere, trovare un senso, forse superare un limite, individuare una via di fuga nei cieli blu ingabbiati da costruzioni concentriche; spostare lo sguardo in alto o mirando verso nuovi orizzonti; soffermandosi su ciò che è stato (i palazzi) e che sarà (il blu), ovvero nella speranza di trovare quella via di fuga e di percorrerla (Limite delle acque sicure). Non compaiono frivolezze, distrazioni o banalità, piuttosto grandi silenzi e un’importante maturità artistica rappresentata dalla indiscutibile libertà che caratterizza le opere. Un richiamo alla Periferie Urbane di Mario Sironi permette, forse, una comprensione più esaustiva della solitudine esistenziale che caratterizza la poetica di Bigliazzi: dietro un’apparente staticità grafica troviamo un invito e uno stimolo alla riflessione più autentica, nella quale la pausa e il silenzio colti nello scenario ritratto, obbligano l’osservatore a formattare il momento e il contesto che sta vivendo (Schizzo da pacchi 55).

Anche l’uso del colore – deciso, luminoso, vivace – spesso accostato alle varie tonalità di grigio e altri colori più spenti e tenui – sorprende per la musicalità che ne fa scaturire, in un susseguirsi di note alte e basse che restituiscono ritmo e armonia all’opera, oltreché una intimità inaspettata e molto singolare (Divieto di balneazione). I titoli delle opere appaiono incomprensibili, spesso ironici. Probabilmente completano la tela e forse possiedono una loro logica. Ma non mi dicono molto e se ne può fare volentieri a meno. Né m’interessa comprenderne il significato – considerata la loro sovente complicatezza – o quello che vorrebbe darvi l’autore. Piuttosto mi occupo di capire l’opera in sé e come Bigliazzi sia arrivato a quel risultato artistico – originale, maestoso ed elegante – dipingendo sempre lo stesso soggetto – i paesaggi urbani – spesso enfatizzandone la desolazione (Natura Morta con Asciugacapelli), talvolta porgendoci scenari più enigmatici (Nascondino) o, più raramente, apocalittici (Consumare preferibilmente entro il).

Osservare le opere di Bigliazzi significa soffermarsi a guardarle a lungo: le stesse impediscono di volgere lo sguardo altrove troppo velocemente; si rimane fermi a scrutare le prospettive ritratte, le ombre definite, il punto in cui si perde lo sguardo; la cura dei dettagli (Generali a merenda). Dentro quei paesaggi privi di uomini, in quegli spazi isolati, nelle periferie vuote e lontane dalle città chiassose e frenetiche, dentro prospettive futuriste o che richiamano la metafisica di de Chirico, nell’assenza di qualsiasi forma umana, si cela un vuoto che pian piano scopriamo essere familiare. Un vuoto che in fondo, seppur in modo più o meno percettibile, ci appartiene. Bigliazzi proietta questo luogo sulla tela con circospezione geometrica, talvolta architettonica. E i suoi paesaggi vuoti – privi di persone – sono pieni di consapevolezza, pertanto, intrisi comunque, di profonda umanità. A differenza di Hopper, Bigliazzi realizza i medesimi silenzi e le medesime pause interiori indagando i temi esistenziali dell’uomo, senza servirsi della sua figura. Mi piace pensare che nomi ironici delle tele che ritrae siano forse, un modo per fuggire il peso di questa consapevolezza umana. Un modo che gli permette di esorcizzare la pienezza che ogni opera porta con sé. La sua poetica è, dunque, non solo di profonda introspezione ma anche molto attuale: in una società frenetica, che ci vuole competitivi e agguerriti, nella quale le relazioni si alimentano solo o, quasi esclusivamente, tramite i social, i like, l’immagine, anzi la facciata – proprio come le facciate dei palazzi che ritrae, privi di profondità e spessore – il vuoto dell’alienazione dell’uomo prende il sopravvento e ci rende sempre più vittime di un ingranaggio superficiale e ingannevole, ovvero della perenne illusione di farci sentire tutti più amici e più vicini, mentre ci scopriamo più soli che mai.

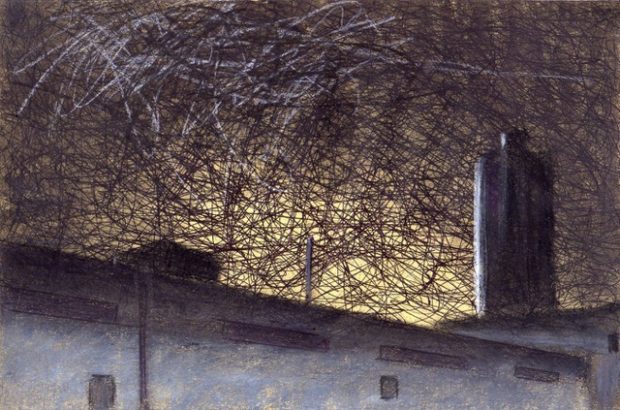

Non da meno gli schizzi – meticolosi e nervosi assemblaggi di finestre e facciate dentro grovigli di cieli graffiati, accompagnati da linee convulse e a tratti nevrotiche, tipiche dell’espressionismo astratto – ci sorprendono per la loro completezza e autenticità artistica, realizzati a matita, penna e pennarello (Schizzo addormentato 4). Una raccolta di preziose opere d’arte che nell’immediatezza manifestano, anch’esse, tutti i mondi interiori di Bigliazzi.

“Siamo fatti per l’infinito” diceva il mio professore di Storia e Filosofia al liceo. Sì, siamo fatti per l’infinito e anelarvi significa percorrere una strada che non porterà mai a una meta definitiva, lasciandoci sempre sospesi tra il futuro e il passato – impedendoci di vivere appieno il presente – tra ciò che siamo e che vorremmo essere – nella speranza di sentirci appagati nell’ottenere quello che desideriamo (ma che non otterremo mai perché sempre mutevole) e che, non possedendo, crea solo un grande senso di incomprensione e di solitudine interiore il quale, allo stesso tempo, alimenta in noi la consapevolezza della vita e del sé. Come sa bene Bigliazzi. In mostra dall’11 al 27 ottobre presso lo spazio espositivo iPazziFactory e Mai.Social.Maison a Pisa. A cura di Carlo Alberto Arzela.