Costruito da Vespasiano nel 72 d.C., il Colosseo è, senza dubbio, una delle arene più famose della storia e ad essa si sono inspirati gli architetti che, nei due millenni successivi, hanno ricevuto l’incarico di progettare uno stadio. In tutto il mondo, e in particolare negli Stati Uniti, gli impianti che portano il nome di “Coliseum” sono innumerevoli, ma è proprio a Roma che oggi, l’architetto americano Dan Meis, si ispira all’amato Anfiteatro Flavio per progettare un nuovo impianto sportivo per la grande squadra della capitale.

Sembra ormai definitivo che con la stagione calcistica 2016-17, la “As Roma Calcio” darà l’addio allo stadio Olimpico per il debutto nella nuova struttura di sua proprietà. È da tempo evidente che gli esistenti stadi di Roma, l’Olimpico e il Flaminio, non siano più adatti ad accogliere i numerosi tifosi e che, già da anni, abbiano gravi impatti sulla mobilità e la sicurezza dei quartieri limitrofi. Realizzare un nuovo stadio, con soluzioni innovative e all’altezza di qualsiasi città moderna, soprattutto in termini di sicurezza, sembra ormai indispensabile e anche di pubblico interesse.

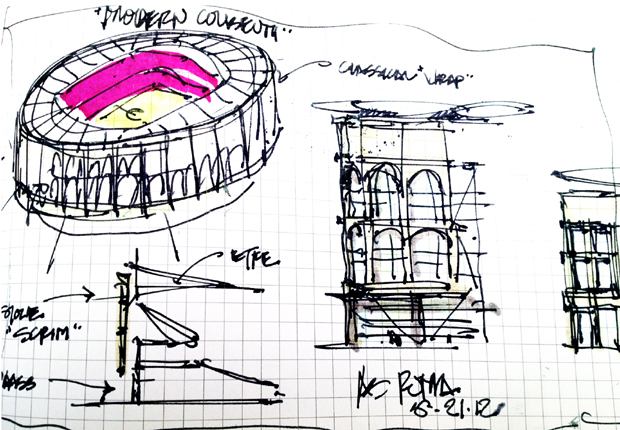

La firma californiana di Dan Meis è da anni specializzata nel design di arene sportive: ne ha costruite in tutto il mondo ed è per questo che la dirigenza (americana, guarda caso) della squadra giallorossa si è rivolta a questo studio per elaborare il progetto del suo nuovo stadio. Il design è ambizioso: il Colosseo 2.0 nascerà entro i prossimi tre anni nell’area di Tor di Valle, con un nuovissimo impianto da 55/60mila posti, e costerà oltre 300 milioni di euro. Intorno ad esso sorgerà un nuovo centro sportivo, un centro commerciale, un museo, alberghi e due grattacieli firmati da Daniel Libeskind. Il tutto per un investimento complessivo che supererà il miliardo di euro, a carico di privati. Necessario sottolineare che le buone intenzioni degli attuali proprietari dell’AS Roma Calcio, apparentemente ignari delle ultime vicende dell’Urbe, dalle speculazioni edilizie negli Anni 60 e 70, alla recentissima inchiesta Mafia Capitale, stiano alimentando interrogativi di ordine urbanistico, ambientale, e persino morale.

Per il Nuovo Stadio della Roma si è pensato ad una struttura certamente avveniristica, ma non innovativa, anzi, dal punto di vista architettonico, piuttosto convenzionale. Lo stadio sarà un perfetto ovale, una struttura leggera, rialzata rispetto al livello stradale, dal profilo sagomato da nervature diagonali, con una copertura rossa che si accenderà di notte. Tre anelli di tribune (finalmente a ridosso del campo di gioco), gli immancabili sky box (costosissimi “palchetti” per i tifosi più facoltosi), ristoranti, negozi, insomma tutto ciò che rende oggi un’arena moderna. Tutto intorno il “Roma village”, con tanto verde ma anche diverse strutture accessorie dedicate a tifosi e famiglie: un'area di intrattenimento sempre attiva, numerose boutique, ristoranti e spazi per eventi.

Per il Nuovo Stadio della Roma si è pensato ad una struttura certamente avveniristica, ma non innovativa, anzi, dal punto di vista architettonico, piuttosto convenzionale. Lo stadio sarà un perfetto ovale, una struttura leggera, rialzata rispetto al livello stradale, dal profilo sagomato da nervature diagonali, con una copertura rossa che si accenderà di notte. Tre anelli di tribune (finalmente a ridosso del campo di gioco), gli immancabili sky box (costosissimi “palchetti” per i tifosi più facoltosi), ristoranti, negozi, insomma tutto ciò che rende oggi un’arena moderna. Tutto intorno il “Roma village”, con tanto verde ma anche diverse strutture accessorie dedicate a tifosi e famiglie: un'area di intrattenimento sempre attiva, numerose boutique, ristoranti e spazi per eventi.

Soffermandoci sull’aspetto che lo stadio avrà esternamente, notiamo un’evidente citazione dell’antico Colosseo, con il rivestimento di gran parte dell’impianto in pietra che ricorda i tre livelli sovrapposti dell’arena di Vespasiano. Verrà riproposto anche lo sperone inclinato, opera di Giuseppe Valadier che, nel 1823 fu necessaria aggiunta alla millenaria struttura per evitare possibili crolli. Questo particolare, solo apparentemente marginale, suggerisce una riflessione: il Colosseo, in quanto simbolo storico di arena sportiva, prescinde persino dalla sua stessa storia, tanto da non essere più così rilevante quale fosse in origine il suo aspetto, rispetto all’impatto che il suo profilo odierno abbia sul marketing a livello mondiale.

Ma tutto ciò non ci sorprende, anzi, è in fondo ben comprensibile. Senza dare giudizi, possiamo spingerci ad affermare che lo sport riveste nella società contemporanea il ruolo “laico” che nell’antichità era riservato alla poesia epica. Del resto gli eroi contemporanei, i miti, sono oggi principalmente i campioni venerati in tutto il mondo. In quanto tale lo sport deve avere luogo in teatri che ne esaltino tale aura, ed è così che in quest’epoca in cui l’architettura è per certi versi globalizzata e ha smesso ormai da tempo di essere celebrativa, ci si rivolge ai modelli del passato cercando di riproporne la “sacralità”.

Qualcosa di non troppo diverso è avvenuto anche a New York. Era l’8 novembre 2008 quando un solenne corteo composto da bambini del Bronx, gli ex giocatori degli Yankees che dieci anni prima avevano vinto l’ultimo titolo delle Major League di Baseball ed i proprietari della squadra, attraversavano la 161 Strada portando la casa base e il monte di lancio del vecchio stadio, in procinto di essere demolito, all’interno del nuovo impianto, eretto dall’altra parte della strada, che stava per essere inaugurato. Fa sorridere l’idea di una processione, che con spirito quasi religioso, attraversa una strada per spostare due oggetti che, a ben guardare, potevano essere rimpiazzati con dei nuovi esemplari assolutamente indistinguibili. Eppure sembrava necessario esprimere quella sacralità laica che lo sport ha assunto e che in America, dove la storia non ha radici così antiche, rappresenta un patrimonio fondamentale della cultura popolare.

Qualcosa di non troppo diverso è avvenuto anche a New York. Era l’8 novembre 2008 quando un solenne corteo composto da bambini del Bronx, gli ex giocatori degli Yankees che dieci anni prima avevano vinto l’ultimo titolo delle Major League di Baseball ed i proprietari della squadra, attraversavano la 161 Strada portando la casa base e il monte di lancio del vecchio stadio, in procinto di essere demolito, all’interno del nuovo impianto, eretto dall’altra parte della strada, che stava per essere inaugurato. Fa sorridere l’idea di una processione, che con spirito quasi religioso, attraversa una strada per spostare due oggetti che, a ben guardare, potevano essere rimpiazzati con dei nuovi esemplari assolutamente indistinguibili. Eppure sembrava necessario esprimere quella sacralità laica che lo sport ha assunto e che in America, dove la storia non ha radici così antiche, rappresenta un patrimonio fondamentale della cultura popolare.

Se il baseball è lo sport più diffuso negli Stati Uniti, i New York Yankees sono la squadra più famosa e “ricca di storia” del paese. Il loro stadio non è solo un impianto sportivo, ma uno dei monumenti della città. Costruito nel 1923 lo Yankee Stadium fu subito soprannominato “The House That Ruth Built”. La prima partita che si giocò qui, infatti, vide gli Yankees avere la meglio sui Boston Red Sox grazie a tre home run di Babe Ruth, il più famoso giocatore della storia di questo sport, comprato dalla squadra newyorkese poche settimane prima proprio dai rivali dei Red Sox. Il progetto del nuovo stadio, firmato dallo studio Populous, una sorta di multinazionale dell’architettura sportiva con sede a Kansas City e uffici in tutto il mondo, non poteva non tenere conto della storia e di ciò che rappresentava il vecchio impianto che sarebbe stato oltretutto raso al suolo: non potendo conservare le strutture, operazione economicamente svantaggiosa, si decise di salvare almeno l’idea che di quello stadio si aveva.

Fu così che, proprio come a Roma con il nuovo stadio, si decise di mantenere simili dimensioni per il terreno di gioco, la stessa configurazione delle tribune, persino il medesimo orientamento della struttura originaria, fino a cercare di riprodurre alcune caratteristiche stilistico-architettoniche come la facciata, caratterizzata da strette bucature ad arco (a proposito di Colosseo) a tutt’altezza, o il “fregio” in legno che nel vecchio stadio caratterizzava la copertura delle tribune e che venne riproposto, seppur in acciaio, nella nuova costruzione.

Fu così che, proprio come a Roma con il nuovo stadio, si decise di mantenere simili dimensioni per il terreno di gioco, la stessa configurazione delle tribune, persino il medesimo orientamento della struttura originaria, fino a cercare di riprodurre alcune caratteristiche stilistico-architettoniche come la facciata, caratterizzata da strette bucature ad arco (a proposito di Colosseo) a tutt’altezza, o il “fregio” in legno che nel vecchio stadio caratterizzava la copertura delle tribune e che venne riproposto, seppur in acciaio, nella nuova costruzione.

L’architettura moderna, che rinnegò un secolo fa ogni tipo di ornamento che non fosse strutturalmente necessario alla costruzione, sembra fare un’eccezione quando si tratta di arene sportive perché, così come avveniva nel secolo scorso con le cattedrali, nei pressi di un campo da gioco il tifoso, come un fedele praticante, riconosce i simboli del proprio credo. Del resto, parafrasando il grande David Foster Wallace, lo sport è una “bloody near-religious experience”.