In pieno conflitto mondiale, alle 14,10 del 7 maggio 1915, a poche miglia dalle coste irlandesi, all’altezza dell’allora Queenstown (oggi An Cóbh ) il poderoso e velocissimo transatlantico britannico RMS Lusitania, in rientro da New York, viene colpito da un siluro di 6 metri caricato con circa 150 kg di tritolo, lanciato dal sottomarino tedesco U-20. All’impatto sulla fiancata fa seguito una seconda più devastante deflagrazione che apre uno squarcio irrimediabile. Diciotto minuti e la nave s’inabissa. Si conteranno 1201 morti e 763 superstiti.

La nave si era staccata dal molo 54 della “Cunard Line”, alle 12,30 del 1° maggio. I passeggeri – tra i quali l’elegante e fascinoso rampollo dei Vanderbilt, Alfred Gwynne (morirà da eroe, restando a bordo per salvare bambini e donne), e personaggi della cultura e dello spettacolo come Justus Miles Forman, Charles Frohman, Josephine Brandell, Rita Jolivet – invece di godersi la traversata, avevano trascorso sei giorni di angoscia, consapevoli delle minacce alla loro incolumità contenute in un’inserzione dell’ambasciata imperiale tedesca di Washington, D.C. sul New York Times del 23 aprile.

La “Notice!” non lasciava dubbi: “TRAVELLERS intending to embark on the Atlantic voyage are reminded that a state of war exists between Germany and her allies and Great Britain and her allies; that the zone of war includes the waters adjacent to the British Isles; that […] vessels flying the flag of Great Britain… are liable to destruction in those waters […].”

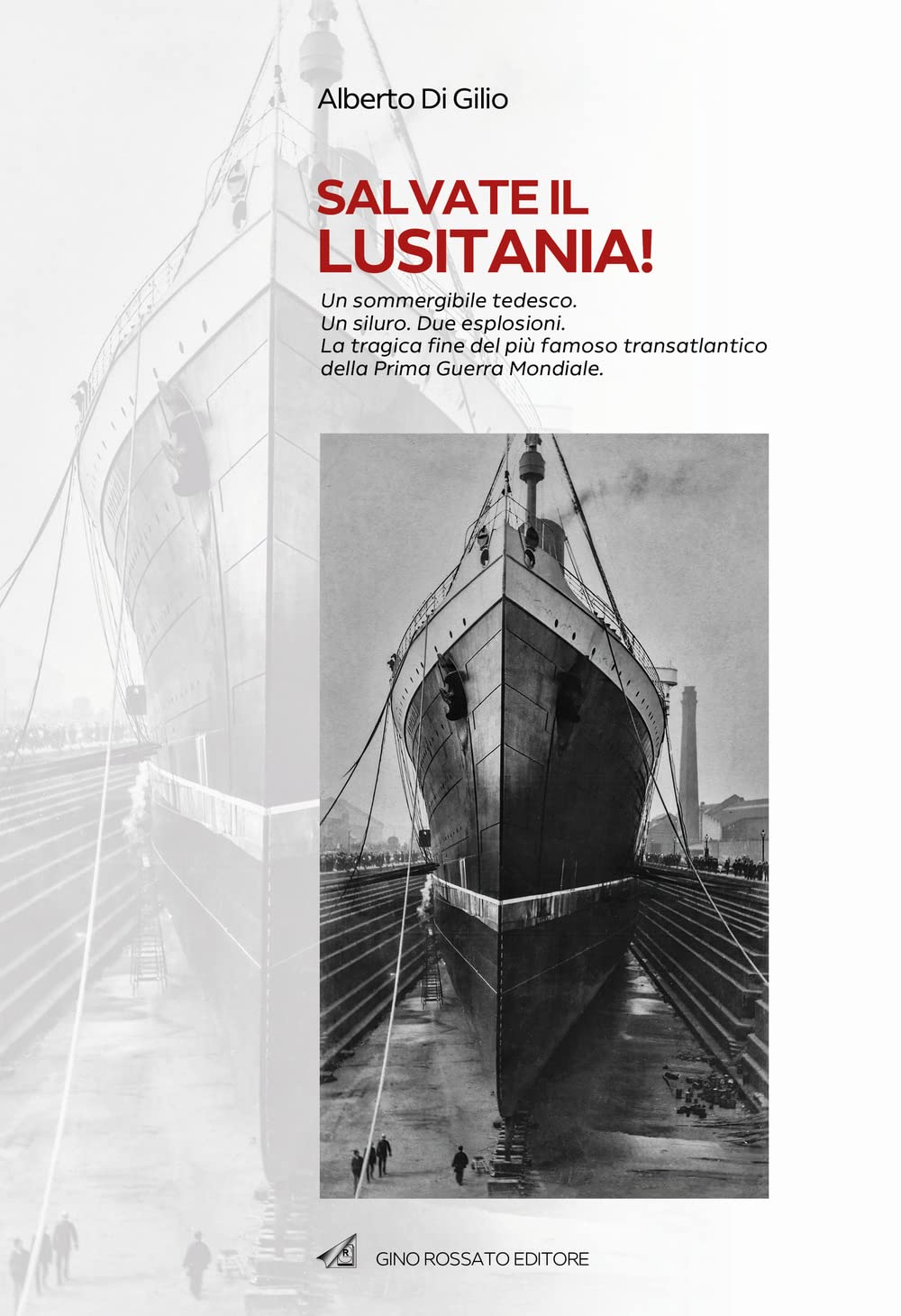

Perché allora i transatlantici britannici continuavano a scorrazzare avanti e indietro, mettendo a repentaglio la vita dei passeggeri? E ancora: questi erano degli incoscienti, o ricevevano garanzie così convincenti da spingerli a bordo, salvo poi, come fu il caso per gli sfortunati del Lusitania, navigare con il magone nel cuore? A queste e altre domande ha fornito risposte professionali e accurate lo scrittore e storiografo Alberto Di Gilio, in Salvate il Lusitania!, pubblicato da Gino Rossato Editore, avvincente come un thriller. Preme evidenziarne due.

Perché allora i transatlantici britannici continuavano a scorrazzare avanti e indietro, mettendo a repentaglio la vita dei passeggeri? E ancora: questi erano degli incoscienti, o ricevevano garanzie così convincenti da spingerli a bordo, salvo poi, come fu il caso per gli sfortunati del Lusitania, navigare con il magone nel cuore? A queste e altre domande ha fornito risposte professionali e accurate lo scrittore e storiografo Alberto Di Gilio, in Salvate il Lusitania!, pubblicato da Gino Rossato Editore, avvincente come un thriller. Preme evidenziarne due.

La prima riguarda la natura del transatlantico affondato. In quel tempo il governo britannico requisiva navi passeggeri per azioni di guerra, o le utilizzava per il trasporto di armi, munizioni o contingenti militari. Di conseguenza, gli scafi erano impostati, già nei cantieri navali, per il dual use. La pratica era ampiamente conosciuta, al punto che per preservare da attacchi il naviglio formalmente civile, alla Union Jack veniva spesso sostituita in mare la bandiera degli (ancora neutrali) Stati Uniti.

In quanto al Lusitania, varato nel 1907, era classificato, negli annuari navali britannici, come “incrociatore ausiliario” e “mercantile armato”, ovvero come nave da guerra. Nel salpare da New York, in quella prima settimana di maggio del 1915, è accertato che fosse carico di armi e munizioni: tecnicamente il governo di Londra stava agendo come un contrabbandiere. La tattica della mai tanto perfida Albione da un lato aveva circondato il carico di armi e munizioni, acquistate negli Stati Uniti, con il cordone sanitario degli ignari passeggeri, dall’altro aveva creato le condizioni – nel caso di strage di civili sotto le coste britanniche – per un’azione di propaganda antitedesca. Il prevedibile scandalizzato cordoglio dell’opinione pubblica statunitense per i connazionali, avrebbe fatto salire il consenso per l’intervento in guerra a fianco di Londra.

La seconda riguarda la totale inaffidabilità dell’equipaggio, raffazzonato alla bell’e meglio in base agli avanzi lasciati sul mercato della marineria, dagli arruolamenti per la Grande guerra e dai frequentissimi abbandoni del servizio nello scalo newyorkese. Le testimonianze sono unanimi: il personale ignorava come si allacciassero i giubbotti di salvataggio e si calassero in mare scialuppe e zattere, contribuendo ad elevare in modo esponenziale il numero delle vittime.

In aggiunta all’efferatezza dell’azione di guerra tedesca, la cinica ragione di stato e l’incompetenza dell’equipaggio. Lord John Bigham, Primo visconte di Mersey, giudice dell’High Court britannica, che diresse l’inchiesta sul Lusitania, avrebbe definito la vicenda “un affare dannatamente sporco”. Si noti che Mersey era stato giudice anche del caso Titanic e nel 1913 aveva presieduto la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare, quindi di affondamenti doveva saperne parecchio. Né si sottovaluti che le teorie cospirazioniste lo considerano responsabile del cover-up del caso, visto che Mersey fu tra coloro che addossarono la colpa della strage ai tedeschi, accettando la tesi del governo sull’assenza di armi a bordo (come documenta il libro, le immersioni hi-tech dell’oceanografo Robert Ballard, avrebbero definitivamente smentito Mersey nel 1993).

Scrive Di Gilio che “lo scopo principale del viaggio era il trasporto di forniture militari per uso dell’esercito inglese al fronte, oltre al materiale per la fabbricazione di armamenti in Gran Bretagna.” L’autore aggiunge che l’Ammiragliato britannico (ne era a capo un quarantenne Winston Churchill) era consapevole che la zona pullulava di sommergibili tedeschi e che lì intorno altre navi erano state da poco affondate; ciò nonostante, non fornì né scorta né protezione al Lusitania. Non solo: quando l’incrociatore Juno raccolse l’Sos e salpò per soccorrere i naufraghi, fu costretto dalle autorità a rientrare agli ormeggi.