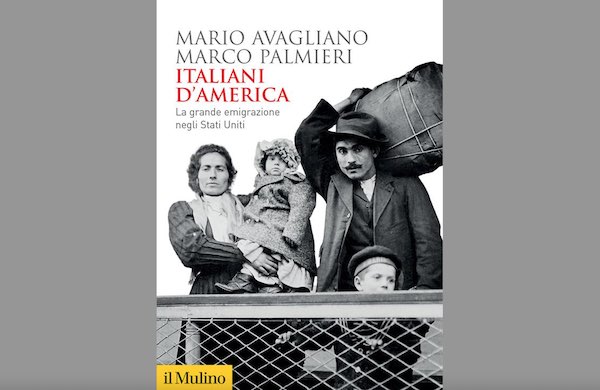

La partenza, il viaggio sul piroscafo, l’arrivo nell’altro mondo. Lo stupore davanti ai grattacieli, il lavoro duro, il sacrificio quotidiano. Le Little Italy ricomposte nelle società di mutuo soccorso, la coccarda bianca, rossa e verde appuntata sul bavero della giacca. Il razzismo e la Mano Nera. Fascismo, antifascismo. L’integrazione e i nuovi citizens con il doppio passaporto. Alla fine, per molti, il successo e l’orgoglio. “E’ la voglia di farcela il connotato che tiene insieme tutto, valore più forte di ogni difficoltà. Alimentato in ciascuno dal senso di un riscatto”, spiega lo studioso Mario Avagliano, autore con Marco Palmieri di Italiani d’America pubblicato dal Mulino.

Il libro è un racconto poderoso, documentato, imparziale. Fatti, nomi e numeri descrivono ciò che è stata la grande emigrazione di massa negli Usa: un percorso in chiaroscuro fatto di desideri e disillusioni, speranze e lacrime, che ha segnato per sempre la storia di due nazioni. E il destino di almeno quattro-cinque generazioni nate fra la metà dell’Ottocento e gli anni Ottanta, quando la custodia rigida del computer ha preso il posto della valigia di cartone legata con lo spago. “L’ultimo censimento ufficiale del 2010 rivela che oltre 17 milioni di statunitensi hanno sangue italiano, sesto gruppo etnico. Ma secondo autorevoli associazioni sono quasi il doppio: 30 milioni. Se si aggiungono i tanti che vivono in Canada, Sudamerica, Australia e nei diversi altrove, ci si accorge che esiste nel mondo un’Italia parallela. Fuori dai confini della carta geografica”, sottolinea Avagliano. E’ dunque impossibile capire la storia del nostro Paese prescindendo da questo dato di fatto.

Da dove cominciare? L’avvento del motore a vapore accorcia i tempi di percorrenza e abbatte la spesa del viaggio. Genova, Napoli, Palermo (e Trieste, per chi sceglie la via dell’Oriente) si riempiono di povera gente con due soldi e un mucchio di stracci nei bauli. Hanno facce di contadini, tengono in mano un biglietto di terza classe e il cartoncino della compagnia marittima infilato nella tesa del cappello. Salgono dalla banchina del porto sui piroscafi della Navigazione generale o di Florio e Rubattino, Piaggio, Colajanni, Raggio. <Partono, partono! A migliaia i giovani arrivano e s’imbarcano. Così l’Italia perde il suo sangue caldo dalle arterie>, scrive nel novembre 1894 il periodico socialista Era Nuova. Sono braccianti, operai, artigiani, suonatori e venditori ambulanti spremuti da speculatori e imbroglioni. I passeggeri viaggiano sulle carrette della tratta degli schiavi, vitto scarso e neppure due metri cubi d’aria a persona. Finché appare New York: la stazione d’arrivo a Ellis Island, l’isolotto dirimpetto a Liberty Island.

Le parole della poetessa Emma Lazarus, incise sul piedistallo della statua simbolo della Merica, dicono tutto: <Dammi le tue masse stanche, povere, ammucchiate, desiderose di respirare liberamente, i miseri scarti dei tuoi litorali affollati. Manda a me questi senza tetto, sballottati dalla tempesta: io innalzo la mia lampada accanto alla porta d’oro>. L’oro. Il sogno (e l’incubo) dei cercatori durante la grande corsa alla ricchezza. Tremila sbarcarono nel 1852 in California dalle coste liguri a caccia di pepite attorno a Red Dog, la città fantasma della Sierra Nevada. Altri facevano lo stesso in Nevada, Montana, Colorado o nel Klondike.

Avventure di frontiera, come quella di Angelo Charlie Siringo. Figlio di immigrati, divenne uno dei cowboy più famosi del Texas: il cacciatore dell’agenzia investigativa Pinkerton, che seguendo una pistola incrociò la strada dello sceriffo Pat Garrett. E poi c’era sister Blandina, all’anagrafe Rosa Maria Segale, registrata a Cicagna in Val Fontanabuona nel 1850. Emigrò a quattro anni destinazione Cincinnati, fu suora missionaria nel Far West fra il bandito Billy the Kid (gli salvò la vita) e i capitribù Apache e Comanche, battendosi per l’abolizione del linciaggio. Il suo diario raccoglie le lettere scambiate con la sorella Giustina, anche lei religiosa nell’Ohio.

Erano pionieri, esploratori dell’ignoto. Tra il 1880 e il 1915 nove milioni di italiani attraversarono l’Atlantico, quattro diretti nella Merica e il resto distribuito fra Argentina, Uruguay e Brasile. Luoghi lontani dal cuore che diventano le nuove patrie dove esportare passioni e nostalgia. Perfino il calcio. Il Penarol di Montevideo, club fondato nel 1891, vincitore di 54 scudetti, deve il nome ai piemontesi di Pinerolo. E il legame tra Genova e Buenos Aires è un ponte che unisce lo stadio Marassi e la Bombonera, incarnato nel Boca Juniors: la squadra battezzata il 3 aprile 1905 da un gruppo di Xeneizes, mescolando maglie e colori. E’ un groviglio d’identità, tradizione, radici. Con la spinta dell’ambizione che vuol dire farsi largo nell’imprenditoria e nei commerci, gli spaccapietre che si mettono in proprio e costruiscono strade, ferrovie, palazzi. Ma c’è chi non si accontenta e punta ancora più in alto.

Uno è Amadeo Peter Giannini, genitori partiti da Favale di Malvaro. Nel 1904 apre in un saloon la Bank of Italy, riferimento per i paesani che hanno perso tutto nel terremoto di San Francisco. E’ amico e finanziatore di Chaplin, Walt Disney e Frank Capra. L’istituto si allarga nel ’27 a Bank of America, tuttora la più grande banca del pianeta dopo il crac di Lehman Brothers. Proprio come Giannini, è un avveduto businessman Luigi Fugazzi, emigrato nel 1869 da Santo Stefano d’Aveto: fonda a New York la banca Fugazy modificando il suo cognome, cura i depositi e le rimesse in denaro della comunità tricolore che lo elegge Papa del South Village.

Intanto dall’Italia arriva per nave la merce che sa di buono. Andrea Sbarboro, nato sotto la Lanterna nel 1839, crea l’Italian-Swiss Colony Wine. Paolo Pastene, botteghe d’olio e salsa di pomodoro, è il Colombo dei commercianti a Boston: i suoi prodotti vengono da Imperia e da Napoli. Antonio Cuneo, noccioline e frutta, viene definito il Banana King di Mulberry Street. Marco Giovanni Fontana (Mark John per gli americani) da Cerisola in Val d’Aveto raggiunge il vertice dell’industria conserviera in California, matrice del marchio Del Monte. Giovanni Di Martino ed Emanuele Ronzoni, cugini partiti da San Fruttuoso di Camogli, fondano nel 1893 l’Atlantic Macarony Company a New York: fabbrica che a inizio Novecento immette sul mercato 30mila chili di pasta al giorno e oggi è un impero in tutti gli States. E poi gli emigranti vittoriosi della politica, lo spettacolo, lo sport: il libro di Avagliano e Palmieri somiglia a un’enciclopedia, è le Pagine gialle con i nomi di chi ce l’ha fatta. Tra noi e quelle vite, l’oceano in mezzo.