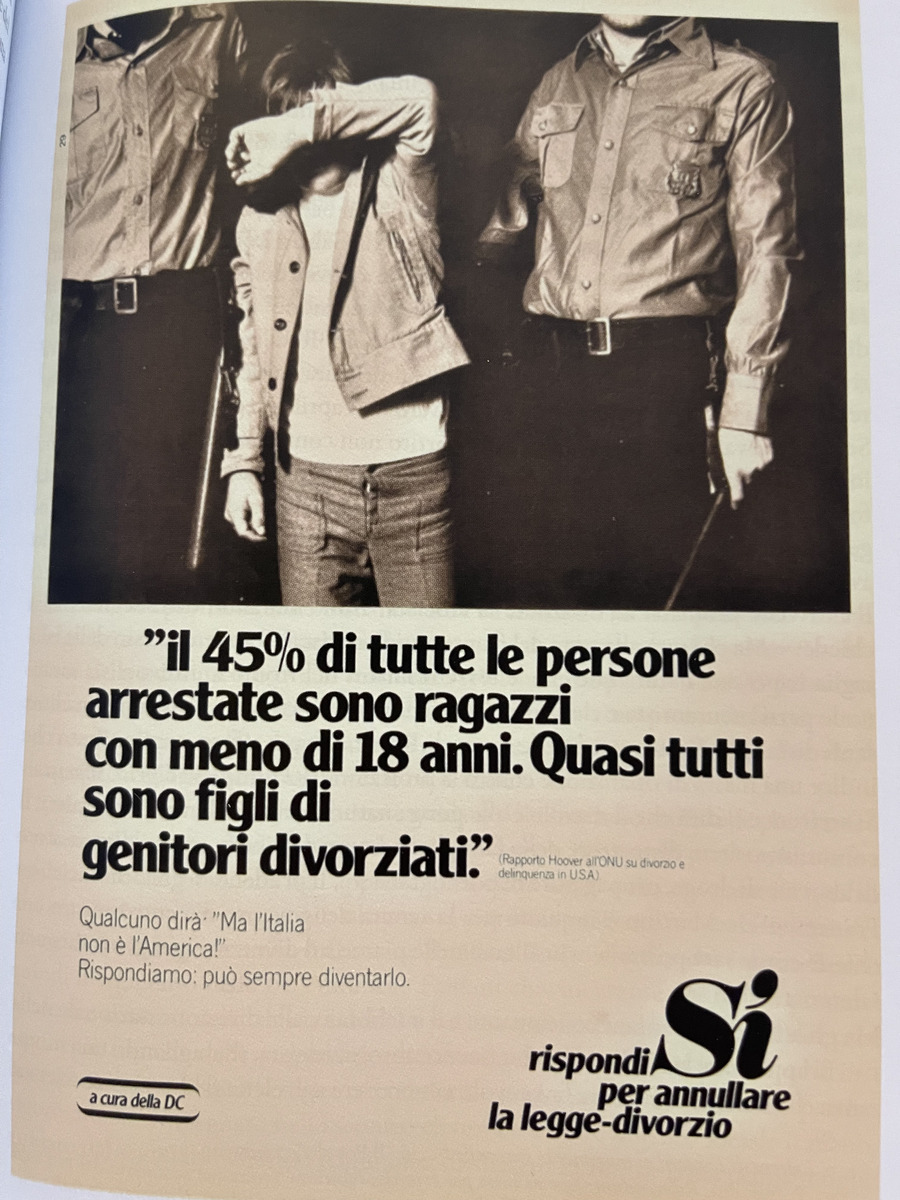

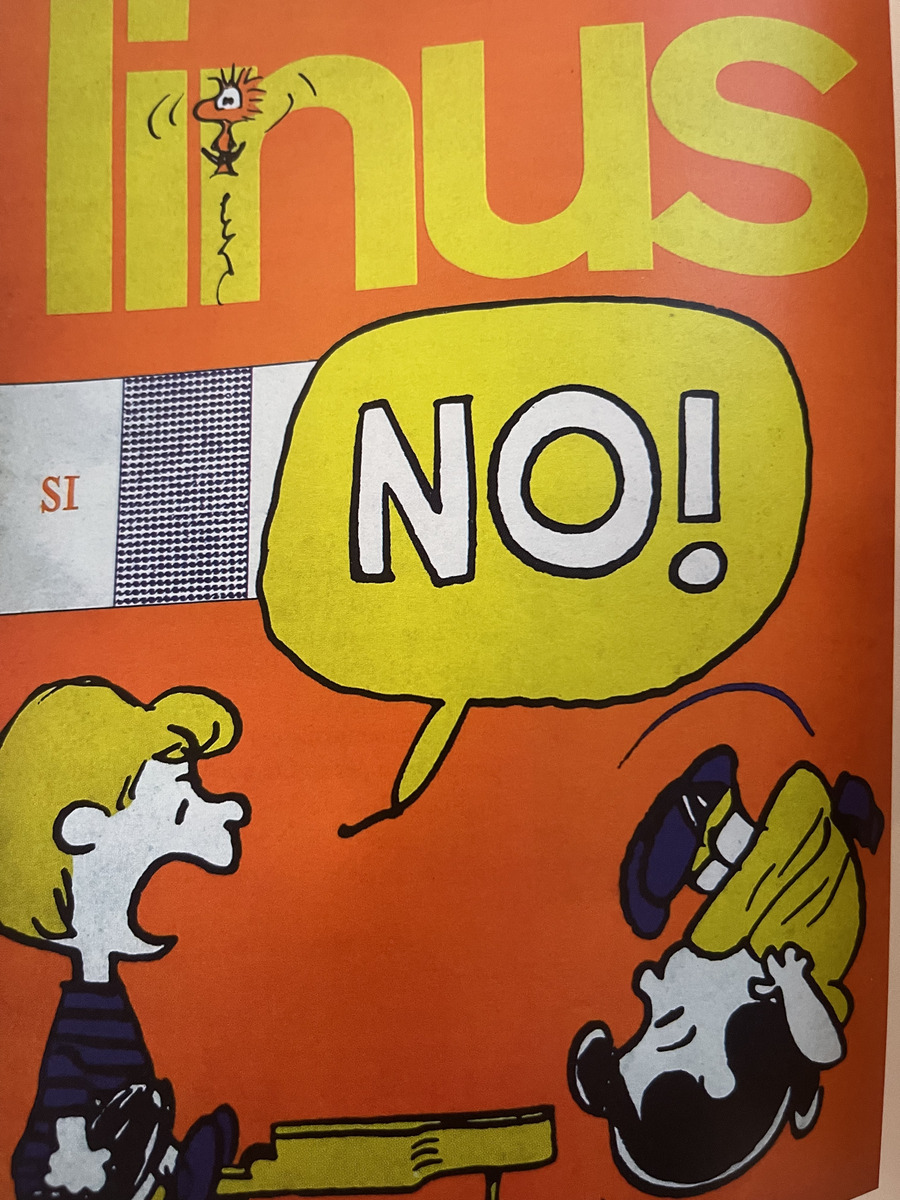

Come eravamo: il 12 maggio 1974 l’Italia votava per un referendum sul divorzio, cioè per decidere se bisognasse abrogare la legge sul divorzio approvata a fine 1970. Chi voleva la legge doveva in realtà votare “No” (ovvero, no all’abrogazione). Allo spoglio, il 13 maggio, il No vinse con quasi il 60% e un’altissima partecipazione, l’88% alle urne. Politicamente, era stata una battaglia feroce: contro la separazione legale c’erano vari partiti italiani, in testa la Democrazia Cristiana al governo, e naturalmente tutto il peso della Chiesa Cattolica.

Lo racconta il bellissimo libro di Edoardo Novelli e Gianandrea Turi (sociologo e giornalista) edito da Carocci, Divorzio – Storie e immagini del referendum che cambiò l’Italia. Libro che ripercorre in realtà otto anni, dal 1966 quando la legge arrivò alla discussione parlamentare, fino al referendum; spiega chi e come era a favore o contro, ricorda cosa significò quella battaglia, narra tutti i dettagli della campagna per il sì e per il no, quanto profondamente coinvolse la società, chi si schierò da una parte e dall’altra, non solo i politici ma gli attori i giornalisti i personaggi pubblici.

Il motivo più importante per comprare e leggere Divorzio, però, è la messe di foto e poster dell’epoca che raccoglie con fantastica ricerca documentaria e che ci rituffa in un’Italia che sembra lontana, ben più dei cinquant’anni che sono passati, lontana anni luce.

Ex post, è facile dire che socialmente, gli italiani erano pronti. Ma ex ante, non era così evidente. Del tema, certo, si parlava da molto tempo; il film tragicomico e amarissimo di Pietro Germi Divorzio all’italiana (1961) racconta appunto di un ricco siciliano, Marcello Mastroianni che per ‘divorziare’ dalla moglie e congiungersi con la radiosa giovanissima Stefania Sandrelli deve ricorrere al delitto d’onore, ovvero ammazzare la consorte dopo averle architettato una tresca, scontando così una pena leggerissima grazie alle attenuanti.

Nel 1974 avevo nove anni e la mia maestra inscenò una manifestazione con tanto di cartelli nella mia quarta elementare. Era una maestra che ci faceva recitare l’Ave Maria ogni mattina, e che a precedenti rimostranze di mio padre – ateo dopo un’infanzia da Balilla e chierichetto – aveva replicato che io potevo semplicemente non partecipare alla preghiera di classe.

Dunque, la maestra Giannini e il maestro della classe accanto brandirono in aula cartelli scandendo “Bambini! Dite ai vostri genitori che non devono divorziare!” Era la scuola benestante di un quartiere borghese di Roma, ma pur sempre una scuola pubblica e laica (unico vero momento di livellamento sociale, in cui io la figlia dell’avvocato sedevo accanto al figlio del portiere dello stabile dove mio padre aveva lo studio).

La manifestazione della maestra mi turbò; ne parlai a casa. Mio padre mi accompagnò a scuola la mattina dopo, prese gentilmente da parte la signora Giannini, e le ribadì (questo lo scoprii dopo, perché li vidi solo parlare fra civili sorrisi) che non gradiva l’indottrinamento dei ragazzini.

Questa volta la maestra abbozzò. Ma a me rimase un dubbio: non è che chi votava per il divorzio dovesse, poi, divorziare anche personalmente? Per coerenza? Varie volte fui sul punto di chiederlo a mio padre e soprattutto a mia madre, e ogni volta mi fermai all’ultimo sentendomi ridicola: ovviamente non poteva essere così. E però…

Il dubbio si sciolse quando il divorzio non fu abrogato e i miei non si separarono. Quell’estate però, nel corso di una colossale litigata circa un corso di equitazione che io volevo fare e mio padre non voleva farmi fare (perché andare a cavallo, diceva, faceva venire le gambe storte), mia madre concluse urlando che cedeva “solo perché legalmente, sei tu il capofamiglia”.

Ebbene sì; per la legge era il padre ad avere l’ultima parola sull’educazione dei figli e non solo. La riforma sul diritto di famiglia sarebbe arrivata solo pochi mesi dopo, nel 1975. Per la prima volta, stabiliva pari diritti e doveri fra i genitori.

Quel decennio segnò quattro pilastri fondamentali per tutelare la libertà delle donne di scegliere cosa fare delle loro vite. Il primo era stato nel marzo 1971, con la legge che rendeva legale la contraccezione dopo un’altra lunga battaglia civile e sociale. Poi ci fu il divorzio, poi la riforma del diritto di famiglia e infine, nel 1978, la legge sull’aborto, intorno a cui lo scontro fu ancora più acceso, e che pure uscì indenne da un doppio referendum nel 1981 (un quesito voleva abrogarla, l’altro voleva ampliare l’accesso all’interruzione di gravidanza).

Un’Italia lontana anni luce, e del resto alcune di quelle leggi sono state modificate più volte in senso liberale (oggi per divorziare ‘bastano’ sei mesi di separazione consensuale, non più tre anni). Ma se ci fa bene riguardare le foto d’epoca, è perché sarebbe pericoloso illudersi che certe battaglie siano vinte una volta per tutte. I diritti ottenuti vanno protetti, rafforzati, seguiti come una pianta retta da un tutore; c’è sempre un pezzo di società prontissimo a tornare indietro e la cronaca, in Italia e negli Stati Uniti, ce lo racconta ogni giorno.