Hopper. Una storia d’amore americana è il film prodotto e diretto da Phil Grabsky sul grande artista Edward Hopper e la moglie Jo, ovvero Josephine Verstille Nivison, una coppia creativa, pur se quasi esclusivamente dedicata ai successi del primo.

Un documentario di impatto, con una carrellata dei dipinti di tutta la carriera del grande artista, molti dei quali poco noti al grande pubblico, esposti nei più grandi musei del mondo, affiancati dalle immagini dei paesaggi americani dal vero, dalle rare interviste all’artista e dai commenti dei maggiori esperti d’arte.

La Grande Arte al Cinema, progetto di Nexo Digital, affronta non solo le opere ma la vita e la tormentata storia d’amore del protagonista. Amore sì ma tormentato: con la propria arte, – sarà lui stesso a descrivere la sofferenza del percorso artistico per arrivare a trasferire l’idea sulla tela – ma anche con la moglie Jo, artista a sua volta ma nume tutelare del marito, e infine amore tormentato con il proprio Paese e la propria gente a cui Hopper guarda attraverso la sua lente di uomo solitario e isolato.

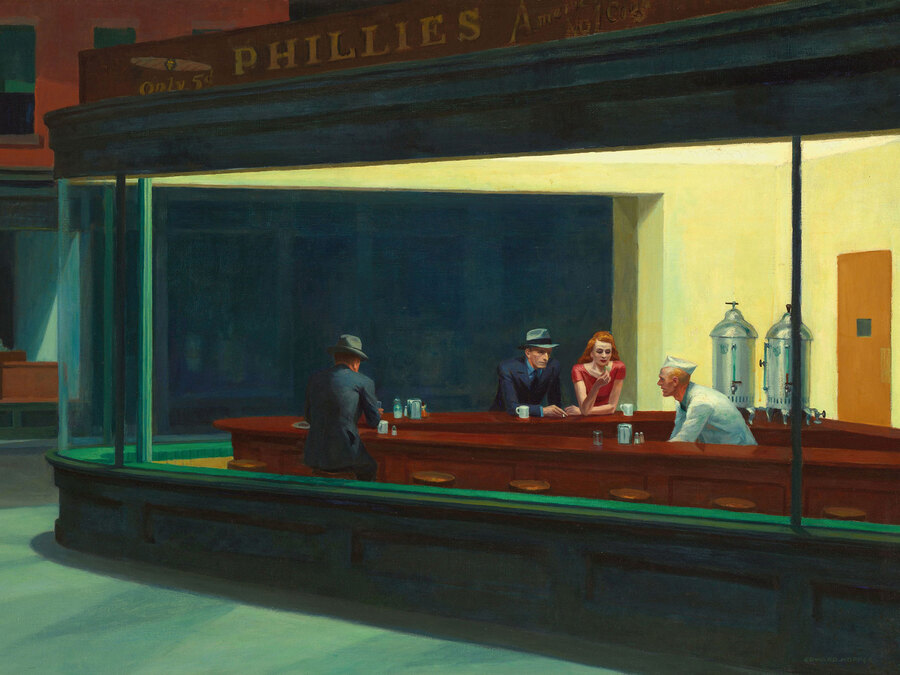

Eppure, questa luminosa solitudine dei suoi dipinti, nel ritrarre un’America popolare, silenziosa e misteriosa, è stata capace di catturare l’immaginario del grande pubblico, soprattutto con l’opera più famosa Nighthawks, cioè Nottambuli (1942). Non solo, ha influenzato pittori come Rothko e Banksy, registi come Alfred Hitchcock e David Lynch, ma anche fotografi e musicisti.

Il tema del silenzio, dell’attesa e della solitudine sono centrali nel film che analizza a fondo non solo le opere di Hopper (1882-1967). La moglie Jo emerge chiaramente come cardine del successo dell’artista. Spiega il regista Phil Grabsky: “Inizialmente sono stato attratto dall’idea di un uomo scorbutico, monosillabico e sgradevole, ma ho imparato che questa era una sintesi molto ingiusta dell’uomo Hopper, che è stato molto più complicato e complesso di così”. “Durante gli studi per il film – prosegue – , ho anche scoperto che non si può capire Edward Hopper senza capire sua moglie, Jo. È per questo motivo che, con il progredire delle ricerche, abbiamo cambiato il titolo in Hopper: Una storia d’amore americana, alludendo sia al suo amore per l’architettura e i paesaggi americani, sia al suo rapporto con Jo. L’eliminazione della folla dalle sue scene urbane ci permette di concentrarci sulla narrazione di una persona sola e della sua solitudine”.

Gli inizi della vita di Edward Hopper sono molto significativi per intuire le origini del suo carattere. Dalla famiglia riceve un’educazione religiosa ma attenta all’arte e alla lettura a cui viene incoraggiato. La vicinanza con New York, inoltre, contribuisce ad arricchire la sua formazione con eventi culturali. Cresce molto in altezza rispetto alla media dei suoi compagni di scuola, dai quali viene bullizzato, e ciò può aver contribuito alla sua timidezza e al carattere introverso.

La luce, radente o diretta, è una delle chiavi dell’opera di Hopper, che sicuramente la vide entrare dalle ampie finestre della casa dell’infanzia, e che la visse nei paesaggi che di seguito ha abitato, come a Gloucester Harbour in Massachusetts. “Il grande pittore ha qualcosa da dire, dipinge un’idea”diceva Robert Henri ai suoi studenti. E l’idea che cerca Hopper nella sua prima stagione da pittore si esprime soprattutto nel riprendere l’architettura. A Gloucester, dove tutti dipingono le marine, Hopper inizia a ritrarre soprattutto le case, case americane vittoriane, europee, di legno con i tetti spioventi, i colori sovraesposti. Con la loro personalità e la loro implicita assenza. Sono già immagini potenti e vederle sullo schermo è molto emozionante.

È a Gloucester, nel 1923, che incontra Jo Nivison. Lei è già una pittrice che ha esposto con artisti famosi come Georgia o’ Keeffe e sarà Jo a introdurre Hopper negli ambienti dei galleristi, permettendogli così di vendere i propri primi quadri. La relazione diventa stabile, si sposano e Jo assume sempre più un ruolo rilevante nella carriera del marito, come manager e come modella, e questo al prezzo di dover rinunciare alla propria carriera. Una scelta che risulterà difficile e tormentata e che solo verso la fine della vita della coppia vedrà un riscatto.

Rispetto alle opere nel countryside come nel New England, a Gloucester o Cape Cod, è quando Hopper ritrae scene di vita a New York che si esprime la qualità intrinseca del suo lavoro, perché negli uffici e nei diner a New York riappare la stessa solitudine e lo stesso isolamento della periferia, che è, quindi, una sua dimensione interiore.

Hopper ritrae la vita americana, la vita reale, ma non è mai rush hour, né c’è il traffico congestionato di quei tempi. Le strade sono deserte, poche persone nei locali chiusi, non conosciamo nulla delle espressioni e delle loro storie, le relazioni tra di loro interrogano, lasciano presagire ma non dicono. “Hopper fa qualcosa che nessuno fa. Descrive un isolamento sociale, culturale, psicologico come condizione umana” dice Grabsky; da qui l’identificazione di un grande pubblico che avverte la problematicità dei tempi moderni. C’è una “qualità enigmatica” nelle relazioni tra le persone, immobili, i corpi delle donne sempre fasciati in abiti attillati, i volti seri ma marcati dal trucco. Cosa accadrà tra le tre persone di Nighthawks? La donna di Automat si sta riposando al coffee bar o attende qualcosa o qualcuno? I due colleghi, donna e uomo, in ufficio insieme la sera che si vedono dalla finestra illuminata di Office at Night (1940, passando tra i grattacieli con il treno L di New York la sera) cosa faranno?

Queste e altre le domande che sorgono e percorrono le opere e la vita di Edward Hopper. Un documentario che nelle sale italiane sarà solo due giorni, il 9 e 10 aprile, ma che merita di essere visto per gli spettacolari scenari americani; non solo quelli che ritraggono le abitazioni dove la coppia ha vissuto ma anche quei luoghi dove i simboli del progresso spezzano l’armonia delle colline e dei prati, sottolineando l’avanzata del Nuovo Mondo e la povertà che affligge sempre più le campagne.